제목 : 논문 표절과 학계의 책임 회피

부제목 : 투명하고 엄격한 절차를 통해 연구부정행위를 다루는 것이 상아탑의 치부인 표절 문제를 해결하는 첫 번째 순서

- 황의원 연구진실성검증센터장 center4integrity@gmail.com

- 등록 2015.06.21 22:00:22

▲ 브라이언 마틴 교수는 홈페이지에 자신이 과거에 발표했던 논문을 모두 공개하고 있다. ( https://www.uow.edu.au/~bmartin/pubs/84jtea.html )

※ 이 글은 호주 올롱공 대학교(University of Wollongong) 사회과학과 브라이언 마틴(Brian Martin) 교수의 논문인 ‘Plagiarism and Responsibility’을 연구진실성검증센터(센터장 황의원, http://c4integrity.blogspot.kr) 가 번역(의역)한 것입니다. 이 논문은 특정 학자에 대한 명예훼손 등의 우려로 고등교육 문제를 다루는 여러 학술지들로부터 무려 9번이나 게재 거부를 당한 사연이 있습니다. 초반에 표절의 특성, 그리고 2차 문헌 표절(재인용 표절) 등의 개념에 설명이 있은 후에, 후반부에서 학계의 치부 문제를 본격적으로 논하는 부분이 상당히 읽을만하니 일독을 권합니다.

이 논문은 최종적으로 ‘제3차교육행정학 저널(Journal of Tertiary Educational Administration)’ 1984년도 10월호(volume 6, number 2)에 게재됐습니다. 본 글의 사진들과 자막들은 모두 연구진실성검증센터가 편집한 것이며 가독성을 높이기 위해 일부 소제목을 덧붙이기도 했음을 밝혀둡니다.

논문 표절은 뭇 사람들이 생각하는 것보다도 학계에 훨씬 만연해있다. 사람들이 이런 사실을 잘 모르는 이유는 학계가 표절 문제를 거론하는 일을 “터부(taboo)”시하고 있는데다가, 대학 당국이 표절 의혹들에 대해서 똑바로 조사하는 일을 꺼리고 있기 때문이다. 표절 문제와 관련하여 호주에서의 두 가지 사례는, 이와 같은 상아탑에서의 부정행위 문제를 다루는데 있어서 더 많은 투명성, 또 보다 엄격한 절차가 필요하다는 것을 보여주고 있다.

논문 표절은 상아탑에서 결코 드물게 일어나는 일이 아님에도 이 문제가 공론장에서 다뤄지는 경우는 별로 없다. 본격적인 학술 문헌들에서 논문 표절 문제가 다뤄지는 경우는 더더욱 없다.

본 논문을 통해서 필자는 먼저 학계에서의 표절의 특성과 범위에 대해서 설명하고, 호주에서의 두 가지 사례를 들어 특히 대학 당국에게 있어 표절 문제가 어떤 잠재적인 골칫거리로서 자리잡고 있는지를 살펴볼 것이다.

표절의 특성 The Nature of Plagiarism

표절은 "타인의 생각, 표현, 지적 고안품을 훔쳐서 마치 자신의 것처럼 사칭해 이용하는 행위(the taking and using as one's own of the thoughts, writings, or inventions of another)"로 정의된다.[1]

표절에는 여러 유형과 수준이 있다. 여기서 필자는 학술과 과학 분야에서의 표절 문제에 대해 다룰 것이지만, 물론 표절 문제가 이런 분야에만 국한된 것은 아니다.[2]

제일 눈에 띄면서 심각한 형태의 표절이란, 바로 타인의 지적 수고를 직접적으로 대놓고 훔치는 것이다. 이는 특별한 수정이나 보완도 없이, 남이 지적 수고로 만들어놓은 결과물을 그냥 그대로 도용하는 것이다. 이는 다른 말로 ‘텍스트 표절(word-for-word plagiarism)’이라고도 하는데, 다음과 같은 사례가 있다:

이 논문은 최종적으로 ‘제3차교육행정학 저널(Journal of Tertiary Educational Administration)’ 1984년도 10월호(volume 6, number 2)에 게재됐습니다. 본 글의 사진들과 자막들은 모두 연구진실성검증센터가 편집한 것이며 가독성을 높이기 위해 일부 소제목을 덧붙이기도 했음을 밝혀둡니다.

논문 표절은 뭇 사람들이 생각하는 것보다도 학계에 훨씬 만연해있다. 사람들이 이런 사실을 잘 모르는 이유는 학계가 표절 문제를 거론하는 일을 “터부(taboo)”시하고 있는데다가, 대학 당국이 표절 의혹들에 대해서 똑바로 조사하는 일을 꺼리고 있기 때문이다. 표절 문제와 관련하여 호주에서의 두 가지 사례는, 이와 같은 상아탑에서의 부정행위 문제를 다루는데 있어서 더 많은 투명성, 또 보다 엄격한 절차가 필요하다는 것을 보여주고 있다.

논문 표절은 상아탑에서 결코 드물게 일어나는 일이 아님에도 이 문제가 공론장에서 다뤄지는 경우는 별로 없다. 본격적인 학술 문헌들에서 논문 표절 문제가 다뤄지는 경우는 더더욱 없다.

본 논문을 통해서 필자는 먼저 학계에서의 표절의 특성과 범위에 대해서 설명하고, 호주에서의 두 가지 사례를 들어 특히 대학 당국에게 있어 표절 문제가 어떤 잠재적인 골칫거리로서 자리잡고 있는지를 살펴볼 것이다.

표절의 특성 The Nature of Plagiarism

표절은 "타인의 생각, 표현, 지적 고안품을 훔쳐서 마치 자신의 것처럼 사칭해 이용하는 행위(the taking and using as one's own of the thoughts, writings, or inventions of another)"로 정의된다.[1]

표절에는 여러 유형과 수준이 있다. 여기서 필자는 학술과 과학 분야에서의 표절 문제에 대해 다룰 것이지만, 물론 표절 문제가 이런 분야에만 국한된 것은 아니다.[2]

제일 눈에 띄면서 심각한 형태의 표절이란, 바로 타인의 지적 수고를 직접적으로 대놓고 훔치는 것이다. 이는 특별한 수정이나 보완도 없이, 남이 지적 수고로 만들어놓은 결과물을 그냥 그대로 도용하는 것이다. 이는 다른 말로 ‘텍스트 표절(word-for-word plagiarism)’이라고도 하는데, 다음과 같은 사례가 있다:

“몇 년 전 필자는 몇 명의 동료들에게 평가를 받아보기 위해 내 작품에서 처음 다섯 챕터의 이전 판본을 전했던 적이 있었다. 하지만 필자의 동의를 구하는 일도 없이, 심지어 필자가 인지치도 못한 채로 내 판본이 그 동료들 중 한 사람의 저서 일부분으로 출판되어버렸다.”[3]최근 몇 년 사이에 ‘텍스트표절’과 관련해서 눈에 띄는 사례들이 몇 건 발생하긴 했지만[4], 그래도 이 유형의 표절은 적발되기가 매우 쉽기 때문에 그렇게 빈번히 자행되지는 않는다. 학자에게는 - 비록 반드시 적발된다고는 할 수 없다고 하더라도 - 쉽게 적발될 수 있다는 가능성으로 인해 자칫 학적 명예에 큰 타격을 입을 수 있다는 위험요소가 곧 ‘텍스트 표절’에 대한 강력한 억제제로서 작용하게 된다.

▲ 텍스트표절은 표현을 그대로 옮기는 것으로 ctrl c + ctrl v라는 식으로 자주 비유가 되고 있다. 출처 : 포토버킷(photo bucket)

말바꿔쓰기 표절

원 문장을 변형시킨 후에 출처표시를 삭제하는 식의 표절은, 문장을 그대로 옮기는 ‘텍스트표절’과 비교하면 더욱 빈번히 일어나는 표절이면서 또한 상대적으로 적발하기 힘든 형태의 표절이다. 이는 ‘말바꿔쓰기 표절(paraphrasing plagiarism)’이라고 부를 수 있다.

다음은 로버트 제이 리프튼(Robert Jay Lifton)의 ‘깨어진 관계(The Broken Connection)’라는 문헌에서 가져온 영문 예시다.[5]

원 문장을 변형시킨 후에 출처표시를 삭제하는 식의 표절은, 문장을 그대로 옮기는 ‘텍스트표절’과 비교하면 더욱 빈번히 일어나는 표절이면서 또한 상대적으로 적발하기 힘든 형태의 표절이다. 이는 ‘말바꿔쓰기 표절(paraphrasing plagiarism)’이라고 부를 수 있다.

다음은 로버트 제이 리프튼(Robert Jay Lifton)의 ‘깨어진 관계(The Broken Connection)’라는 문헌에서 가져온 영문 예시다.[5]

“Ruth Benedict suggested that whole cultures could be classified according to the Neitzchean duality of Apollonian stress upon measure, control and moderation; and the Dionysian embrace of excess, of 'annihilation of ordinary bonds and limits of existence' in the struggle to 'break through into another order of existence'.*”바로 위 리프튼(Lifton)의 문헌 내용에서 맨 마지막 각주(*)에 있는 출처로 제시된 문헌은 "루스 베네딕트(Ruth Benedict), 문화의 패턴(Patterns of culture)(New York: New American Library, 1946)"이다.

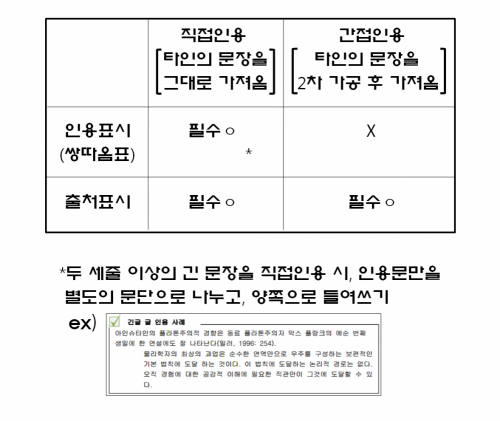

필자가 저 내용과 관련해 에세이를 쓴다고 가정해보자. 직접인용의 경우엔 먼저 리프튼의 문헌에 있는 문장을 쌍따옴표(“”)로 처리해서 그대로 옮기고, 리프튼이 베네딕트의 문헌에 대해 출처표시하였듯이 필자도 리프튼의 문장이 있는 문헌에 대해 출처표시를 하는 것이 바람직한 인용이다.

그러나 필자가 저것을 간접인용의 기법으로써 원 문장에 ‘말바꿔쓰기(패러프레이징)’를 시도한다면 다양한 형태의 표절이 가능하다. 저 리프튼이 서술한 내용을 다음과 같이 말바꿔쓰기 해보자.

“I propose here that whole cultures can be classified according to this distinction: a stress on measure, moderation and control as made by the Apollonians, or a stress on annihilation of ordinary bonds and limits of existence in the struggle to break through into another order of experience as made by the Dionysians.”사실 이는 노골적인 형태의 ‘말바꿔쓰기 표절’이랄 수 있다. 왜냐하면 위 내용에는 리프튼(Lifton), 베네딕트(Benedict), 니체(Nietzche) 중 그 누구로부터 아이디어를 빌려왔다는, 적절한 출처표시가 전혀 없기 때문이다. ‘말바꿔쓰기(패러프레이징)‘ 자체는 간접인용을 할 때 활용되는 학문적 글쓰기의 한 종류이지만, 이 경우에도 원 문장에 대한 출처표시는 이뤄져야 한다.

다음 사례는 내가 창작한, 좀 더 적발하기 힘든 형태의 말바꿔쓰기를 이용한 표절 사례이다. 위 내용을 다음과 같이 변형시켜보자.

“Ruth Benedict, the anthropologist, has proposed that whole cultures can be classified according to a distinction made by Nietzche: a stress on measure, moderation and control as made by the Apollonians, or a stress on 'annihilation of ordinary bonds and limits of existence' in the struggle to 'break through into another order of experience' as made by the Dionysians.*”간접인용으로서의 ‘말바꿔쓰기’를 수행할 경우엔, 일단 원 문장과 너무 유사해서는 안되고 본질적으로는 같은 내용이면서 최대한 다르게 써야한다. 일단 리프튼에 대해서 출처표시가 되어 있다면 리프튼의 문장에 대한 위와 같은 형태의 말바꿔쓰기를 통한 인용은 겉보기에는 일단 적절한 간접인용이라고 할 수 있다.

그렇다면 이 경우에 표절은 어떻게 발생하는가. 바로 루스 베네딕트(1차 문헌)에 대해서는 출처표시를 하면서, 정작 루스 베네딕트에 대한 리프튼(2차 문헌)의 표현, 생각을 출처표시 없이 그대로 사용했을 시 일어난다.

이는 리프튼의 지적 기여에 대해서 제대로 인정하지 않는 것으로, 각주(*)에 리프튼은 제시하지 않고 베네딕트라는 1차 문헌만 출처로써 제시해버리는 경우로 나타난다. 필자가 비록 루스 베네딕트의 ‘문화의 패턴’이라는 출처를 제시했대도, 이 출처를 소개하면서 관련 이해에도 도움을 준 리프튼의 문헌에 대해서도 ‘재인용’으로서의 추가적으로 출처표시를 하지 않았다면, 필자는 표절을 한 것이다.

▲ 직접인용과 간접인용에 대한 설명

이런 경우는 일종의 ‘무의식적 표절(unconscious plagiarism)’로서 발생하기도 한다. 이를테면 필자도 역시 리프튼과 마찬가지로 베네딕트의 ‘문화의 패턴’을 직접 읽었으나 리프튼의 문헌도 역시 참고했었던 관계로, 베네딕트에 대한 이해에 있어서 리프튼이 작성한 문구와 유사한 문구를 어쩌다 작성해버렸다고 생각해보자.

나중에 이 문구가 리프튼의 문헌에서 비롯된 것이라는 것을 아예 잊어버리고 그냥 필자의 문구로 착각해 리프튼에 대해서는 인용처리없이 필자의 에세이에 활용해버린다면, 이는 무의식적 표절이 될 수 있다. 이와 같은 일은 문장과 단어에 대한 기억력이 좋은 사람이 오히려 무심코 저지를 수도 있는 일이다.[6]

2차 문헌 표절(재인용표절)

상아탑에서는 가급적이면 2차 문헌이 아니라 원 1차 문헌을 직접 참조해서 연구하는 것을 바람직한 일로 여기고 있다. 즉, 앞의 경우에서 필자는 리프튼이 제시한 출처로써, 베네딕트(또는 니체 등)의 문헌을 직접 확보해 연구를 했어야 한다.

만약 필자가 직접 1차 문헌인 베네딕트의 저서를 읽고 관련 연구를 이해했다면, 설령 베네딕트에 대한 필자의 이해가 리프튼의 이해와 비슷하다 하더라도 리프튼의 베네딕트에 대한 원 이해가 아주 단순하고 너무 뻔한 것이라는 전제 하에서는 2차 문헌인 리프튼에 대해서 구태여 출처표시를 꼭 해줄 필요는 없다.

하지만, 베네딕트에 대한 리프튼의 이해가 특별히 철저하고 날카로운 것이라면, 이 경우에는 리프튼에 대해서 반드시 인용을 해줘야 적절한 것이다. 결정적으로, - 이것이 가장 중요한 점인데 - 필자가 만약 명백한 리프튼의 문장을 두고서 말바꿔쓰기를 한다거나, 하여간 베네딕트의 원 문헌에서는 발견할 수 없는 리프튼만의 실질적 해석을 필자의 문헌에 활용하려 한다면, 이 경우에는 필자는 리프튼에 대해서 반드시 출처를 재인용식으로 표시해줘야 한다. 그렇게 하지 않으면 표절을 저지르게 되는 것이다.

여기에 관계된 개념적 요소들을 한번 정리하고 가는 것이 중요하겠다. 간접인용으로서의 말바꿔쓰기는 출처표시를 전제로 했을 때 널리 행해지고 있는 일이고, 원문과 지나치게 비슷하지 않다면 이는 학문적 글쓰기로서 인정받고 있는 일이다. 원문과 매우 비슷한 말바꿔쓰기를 할 바에야 차라리 원문을 그대로 옮겨와 쌍따옴표(“”)로 처리하는 직접인용이 권장된다.

물론 “매우 비슷함(too close)”에 대한 평가는 개개인의 판단과 성향에 따라 다르다. 호주 국립대학교(Australian National University)에서 학생들을 가르쳤던 경험에 근거해, 브리지드 발라드(Brigid Ballard)는 타인의 어떤 주장을 ‘환언(換言, 말바꿔쓰기, 패러프레이징)‘하거나 요약할 때 출처를 꼭 제시하여야 하지만 이 경우에 원문을 다시 읽게 된다면 표절 의혹을 받을 수 있는 원문과 매우 비슷한 말바꿔쓰기를 하기 쉽다고 지적한다.

나중에 이 문구가 리프튼의 문헌에서 비롯된 것이라는 것을 아예 잊어버리고 그냥 필자의 문구로 착각해 리프튼에 대해서는 인용처리없이 필자의 에세이에 활용해버린다면, 이는 무의식적 표절이 될 수 있다. 이와 같은 일은 문장과 단어에 대한 기억력이 좋은 사람이 오히려 무심코 저지를 수도 있는 일이다.[6]

2차 문헌 표절(재인용표절)

상아탑에서는 가급적이면 2차 문헌이 아니라 원 1차 문헌을 직접 참조해서 연구하는 것을 바람직한 일로 여기고 있다. 즉, 앞의 경우에서 필자는 리프튼이 제시한 출처로써, 베네딕트(또는 니체 등)의 문헌을 직접 확보해 연구를 했어야 한다.

만약 필자가 직접 1차 문헌인 베네딕트의 저서를 읽고 관련 연구를 이해했다면, 설령 베네딕트에 대한 필자의 이해가 리프튼의 이해와 비슷하다 하더라도 리프튼의 베네딕트에 대한 원 이해가 아주 단순하고 너무 뻔한 것이라는 전제 하에서는 2차 문헌인 리프튼에 대해서 구태여 출처표시를 꼭 해줄 필요는 없다.

하지만, 베네딕트에 대한 리프튼의 이해가 특별히 철저하고 날카로운 것이라면, 이 경우에는 리프튼에 대해서 반드시 인용을 해줘야 적절한 것이다. 결정적으로, - 이것이 가장 중요한 점인데 - 필자가 만약 명백한 리프튼의 문장을 두고서 말바꿔쓰기를 한다거나, 하여간 베네딕트의 원 문헌에서는 발견할 수 없는 리프튼만의 실질적 해석을 필자의 문헌에 활용하려 한다면, 이 경우에는 필자는 리프튼에 대해서 반드시 출처를 재인용식으로 표시해줘야 한다. 그렇게 하지 않으면 표절을 저지르게 되는 것이다.

여기에 관계된 개념적 요소들을 한번 정리하고 가는 것이 중요하겠다. 간접인용으로서의 말바꿔쓰기는 출처표시를 전제로 했을 때 널리 행해지고 있는 일이고, 원문과 지나치게 비슷하지 않다면 이는 학문적 글쓰기로서 인정받고 있는 일이다. 원문과 매우 비슷한 말바꿔쓰기를 할 바에야 차라리 원문을 그대로 옮겨와 쌍따옴표(“”)로 처리하는 직접인용이 권장된다.

물론 “매우 비슷함(too close)”에 대한 평가는 개개인의 판단과 성향에 따라 다르다. 호주 국립대학교(Australian National University)에서 학생들을 가르쳤던 경험에 근거해, 브리지드 발라드(Brigid Ballard)는 타인의 어떤 주장을 ‘환언(換言, 말바꿔쓰기, 패러프레이징)‘하거나 요약할 때 출처를 꼭 제시하여야 하지만 이 경우에 원문을 다시 읽게 된다면 표절 의혹을 받을 수 있는 원문과 매우 비슷한 말바꿔쓰기를 하기 쉽다고 지적한다.

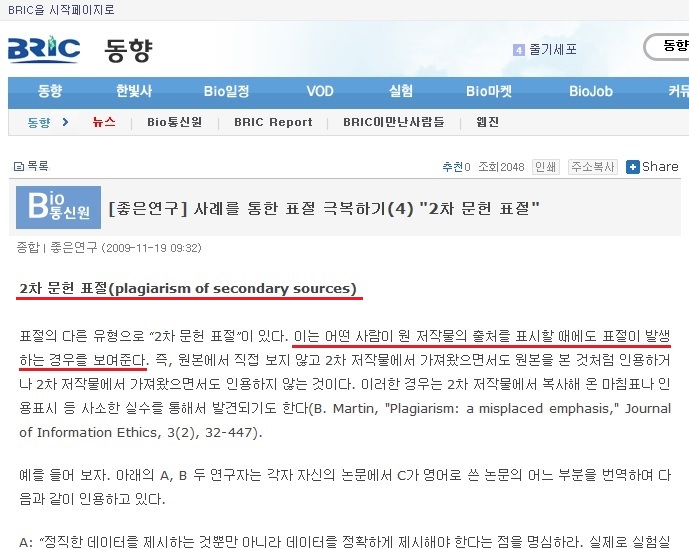

▲ 2차 문헌 표절에 대한 브릭(BRIC, 생명과학 분야 학자들의 커뮤니티 사이트)에서의 소개

잘 찾기 힘든 원 1차 문헌(베네딕트)을 검토하고 출처로써 제시하는 일은 적절한 일이며 꽤나 유용하다. 여기서 문제시되는 일은, 자신은 손수 1차 문헌의 내용을 검토하지 않았으면서도, 그 1차 문헌을 출처로서 제시했던 문헌이면서 또한 자신이 실제로 참고했던 문헌인 2차 문헌(리프튼)을 자기 논문의 출처에서 누락시켜버리는 일이다.(이같은 경우는 2차 문헌의 관련 문장에 대해서는 말바꿔쓰기를 한 후에, 그 2차 문헌에 달려있는 출처인 1차 문헌만을 자기 논문의 출처인 것처럼 위장해 제시하는 형태의 인용으로써 잘 나타난다.)

이런 유형의 표절은 자신의 논문에서는 출처로서 표기되지 않은 2차 출처의 지적기여를 사실상 훔쳐온 것이며 이른바 ‘2차 문헌 표절(재인용표절)’이라고 한다.

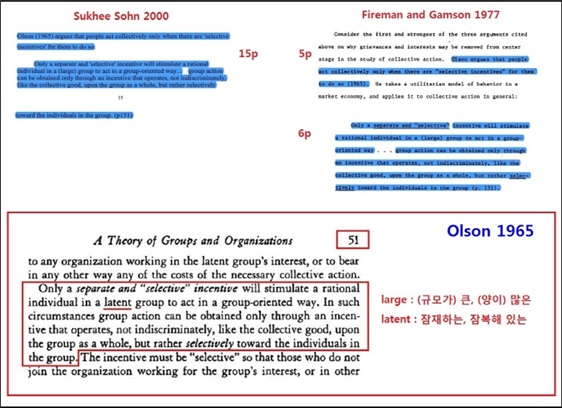

2차 문헌 표절의 증거

비록 의혹은 가져볼 수 있다고 하더라도 출처로 제시되지 않은 어떤 2차 문헌을 두고서 정말로 표절했는지를 단정하기는 어렵다. 누군가가 1차 문헌은 참고하지 않고 2차 문헌만을 활용해 논문을 썼더라도, 말바꿔쓰기를 아주 잘 했다면 정말로 2차 문헌만을 활용하여 논문을 썼는지 알아보기는 어렵다.

2차 문헌 표절 의혹이 있는 경우에 그것을 확실하게 적발해내는 한 방법은 표절 의혹 논문에 있는 단락들을 해당 논문에 출처로 제시되지 않은, 피표절의혹 2차 문헌의 단락들과 직접 일일이 비교 대조해보는 것이다.[8]

어떤 논문에 얼핏 봐서 형식상 출처(1차 문헌)야 분명히 제시되어있지만 실제로 참고한 다른 2차 문헌이 진짜 출처일 것으로 의심이 드는 경우, 보통은 다음과 같은 두 가지 증거가 2차 문헌 표절의 가능성을 더 증대시킨다.

첫째, 논문 저자가 불분명한 1차 문헌을 출처로써 제시했거나, 접근이 쉽지 않은 1차 문헌을 출처로써 제시한 경우다.

어떤 논문에서 러시아어 원서가 각주에 출처로 제시되어 있는데 만약 논문 저자가 사실은 러시아어를 전혀 하지 못한다고 생각해보자. 이 경우 의혹을 제기하는 쪽에서는 당연히 원서가 아닌, 출처로 제시되지 않은 다른 2차적인 출처(글로 된 것이건 말로 된 것이건)를 저자가 참고했을 것이라고 밖에는 달리 생각할 수가 없을 것이다.

둘째, 2차 문헌의 저작자가 한 실수까지 그대로 베껴왔을 경우이다.

만약 어떤 2차 문헌의 저작자가 1차 문헌에서 인용을 하는 과정에서 오기(誤記)를 했는데 당신도 역시 2차 문헌에 있는 것과 똑같은 실수를 그대로 했었다고 가정해보자. 이 경우 당신은 관련 내용에 대해 출처로써 제시한 1차 문헌을 참고해 서술한 것이 아니라, 출처로써 제시하지 않은 오기가 포함된 2차 문헌에서 관련 내용을 표절을 한 것이라는 강력한 의심을 받게 될 것이다. 앞서 언급한 호주의 대표적인 원자력 발전소 지지자인 어네스트 티터톤 경(Sir Ernest Titterton)의 경우가 그런 오기를 그대로 베껴와 2차 문헌 표절이 발견된 경우에 해당한다.[9]

(편집자주 : 우리나라에서는 ‘2차 문헌 표절'이 '텍스트 표절' 못지 않게 많이 발견되고 있다. 이는 연구자에게 논문을 쓰는데 필요한 원본(1차 문헌)들을 모두 살펴야 하는 부담을 상당 부분 줄여주는 이점이 있기 때문이고, 외관상으로도 출처표시 자체는 있어서 표절의 흔적이 상대적으로 덜 드러나기 때문이다. 우리나라에서는 특히 서울대 법대 조국 교수 등처럼 논문을 작성하면서 실제로 참고했던 것은 한국어 번역본(2차 문헌)임에도 불구하고 마치 손수 영어나 독일어, 일본어로 된 원본(1차 문헌)를 읽은 것처럼 출처표기를 해버리는 양상의 '2차 문헌 표절'이 자주 발견되고 있다(서울대, 조국 교수 석사논문에 표절 판정!). 이런 '2차 문헌 표절'은 주로 한국어 번역본의 번역 문장을 그대로 베껴 자신의 논문에 실으면서도 외국어 원본에 대해서만 각주로 출처표기를 하며 실제로는 문장 표현을 그대로 가져온 번역본에 대해서는 참고문헌에서조차 언급하지 않는다.)

이런 유형의 표절은 자신의 논문에서는 출처로서 표기되지 않은 2차 출처의 지적기여를 사실상 훔쳐온 것이며 이른바 ‘2차 문헌 표절(재인용표절)’이라고 한다.

2차 문헌 표절의 증거

비록 의혹은 가져볼 수 있다고 하더라도 출처로 제시되지 않은 어떤 2차 문헌을 두고서 정말로 표절했는지를 단정하기는 어렵다. 누군가가 1차 문헌은 참고하지 않고 2차 문헌만을 활용해 논문을 썼더라도, 말바꿔쓰기를 아주 잘 했다면 정말로 2차 문헌만을 활용하여 논문을 썼는지 알아보기는 어렵다.

2차 문헌 표절 의혹이 있는 경우에 그것을 확실하게 적발해내는 한 방법은 표절 의혹 논문에 있는 단락들을 해당 논문에 출처로 제시되지 않은, 피표절의혹 2차 문헌의 단락들과 직접 일일이 비교 대조해보는 것이다.[8]

어떤 논문에 얼핏 봐서 형식상 출처(1차 문헌)야 분명히 제시되어있지만 실제로 참고한 다른 2차 문헌이 진짜 출처일 것으로 의심이 드는 경우, 보통은 다음과 같은 두 가지 증거가 2차 문헌 표절의 가능성을 더 증대시킨다.

첫째, 논문 저자가 불분명한 1차 문헌을 출처로써 제시했거나, 접근이 쉽지 않은 1차 문헌을 출처로써 제시한 경우다.

어떤 논문에서 러시아어 원서가 각주에 출처로 제시되어 있는데 만약 논문 저자가 사실은 러시아어를 전혀 하지 못한다고 생각해보자. 이 경우 의혹을 제기하는 쪽에서는 당연히 원서가 아닌, 출처로 제시되지 않은 다른 2차적인 출처(글로 된 것이건 말로 된 것이건)를 저자가 참고했을 것이라고 밖에는 달리 생각할 수가 없을 것이다.

둘째, 2차 문헌의 저작자가 한 실수까지 그대로 베껴왔을 경우이다.

만약 어떤 2차 문헌의 저작자가 1차 문헌에서 인용을 하는 과정에서 오기(誤記)를 했는데 당신도 역시 2차 문헌에 있는 것과 똑같은 실수를 그대로 했었다고 가정해보자. 이 경우 당신은 관련 내용에 대해 출처로써 제시한 1차 문헌을 참고해 서술한 것이 아니라, 출처로써 제시하지 않은 오기가 포함된 2차 문헌에서 관련 내용을 표절을 한 것이라는 강력한 의심을 받게 될 것이다. 앞서 언급한 호주의 대표적인 원자력 발전소 지지자인 어네스트 티터톤 경(Sir Ernest Titterton)의 경우가 그런 오기를 그대로 베껴와 2차 문헌 표절이 발견된 경우에 해당한다.[9]

(편집자주 : 우리나라에서는 ‘2차 문헌 표절'이 '텍스트 표절' 못지 않게 많이 발견되고 있다. 이는 연구자에게 논문을 쓰는데 필요한 원본(1차 문헌)들을 모두 살펴야 하는 부담을 상당 부분 줄여주는 이점이 있기 때문이고, 외관상으로도 출처표시 자체는 있어서 표절의 흔적이 상대적으로 덜 드러나기 때문이다. 우리나라에서는 특히 서울대 법대 조국 교수 등처럼 논문을 작성하면서 실제로 참고했던 것은 한국어 번역본(2차 문헌)임에도 불구하고 마치 손수 영어나 독일어, 일본어로 된 원본(1차 문헌)를 읽은 것처럼 출처표기를 해버리는 양상의 '2차 문헌 표절'이 자주 발견되고 있다(서울대, 조국 교수 석사논문에 표절 판정!). 이런 '2차 문헌 표절'은 주로 한국어 번역본의 번역 문장을 그대로 베껴 자신의 논문에 실으면서도 외국어 원본에 대해서만 각주로 출처표기를 하며 실제로는 문장 표현을 그대로 가져온 번역본에 대해서는 참고문헌에서조차 언급하지 않는다.)

▲ JTBC 손석희 사장의 미네소타대학 석사논문에서의 2차 문헌 표절 사례. 오류까지도 그대로 베껴온 2차 문헌 표절의 경우이다.

학계에 만연한 표절 문제

지금까진 드러난 증거로 판단해봤을 때[10], 표절은 뭇 사람들의 생각보다도 학계에 훨씬 만연해 있다. 학부 수준에서는 컨닝과 표절이 아주 고질적인 수준이고 리포트들도 대규모로 사고 팔리는 수준에 이르렀다.[11]

공정하게 얘기하자면, 대학교 학부 수준에서 일어나는 대부분의 표절은 시험에서의 컨닝처럼 특별히 의도적인 것은 아니다. 대부분의 학생들은 자신이 가져온 타인의 아이디어에 대해서, 또는 타인의 표현을 말바꿔쓰기하는 일에 대해서, 또 정확한 출처표기를 해야하는 일에 대해서, 그 필요성을 못 느꼈을 뿐이다. 불행하게도 많은 교수들이 이런 분야에서 필요한 학적인 원칙에 대해 학생들에게 제대로 설명을 해주지 않고 있다.

하지만, 분명 소수의 학생들은 의식적으로 컨닝과 같은 수준의 표절과 부정행위를 저지르며, 이런 행태가 더 높은 학문적 공동체에서도 나타나지 않는다면 그게 더 놀라운 일이 될 것이다.

저명한 학자들은 보통 어떤 단락 표현을 그대로 표절한 것이 적발되는 상황은 못 견뎌 한다. 이런 이유로 아마도 고에너지 물리학 분야와 같이 경쟁이 심한 분야에서는 제일 심각한 표절은 타인의 표현이 아니라 타인의 아이디어를 표절하는 일일 것이다.[12] 이와 같은 일은 전형적으로 타인의 저작으로부터 직접적으로 어떤 관점이나 논증 구조를 가져왔으면서도, 해당 저작의 기여에 대해 충분히 또는 정확히 인정을 하지 않는 방식으로서 나타난다.

이에 많은 학자들은 자신의 연구가 적절하게 인정을 받지 못한다고 느낀다. 1,309명의 과학자들에게 "다른 과학자가 당신이 발표한 연구결과를 활용하였음에도 당신의 연구결과에 대해서 적절한 인용을 하지 않았던 경우를 목격한 적이 있습니까?"라고 물었던 한 설문에서 25%가 “그렇다, 아마도 내 연구결과인지 알면서도 그랬을 것 같다”고 답했다.[13]

소규모 형태의 표절은 이미 널리 행해지고 있다. 이를테면, 일종의 “족보(classic)"와 같은 형태로 몇 가지 1차 출처가 수많은 연구논문에서 돌아다니고 있는 사례를 쉽게 찾아볼 수 있는데, 물론 이 출처들은 논문의 저자가 정말로 1차 문헌를 직접 확인하고 제시한 것이 아니며, 실제로 그 출처들의 목록을 제공했을 2차 문헌은 논문에 출처로써 표기되어 있지 않다.[14]

지금까진 드러난 증거로 판단해봤을 때[10], 표절은 뭇 사람들의 생각보다도 학계에 훨씬 만연해 있다. 학부 수준에서는 컨닝과 표절이 아주 고질적인 수준이고 리포트들도 대규모로 사고 팔리는 수준에 이르렀다.[11]

공정하게 얘기하자면, 대학교 학부 수준에서 일어나는 대부분의 표절은 시험에서의 컨닝처럼 특별히 의도적인 것은 아니다. 대부분의 학생들은 자신이 가져온 타인의 아이디어에 대해서, 또는 타인의 표현을 말바꿔쓰기하는 일에 대해서, 또 정확한 출처표기를 해야하는 일에 대해서, 그 필요성을 못 느꼈을 뿐이다. 불행하게도 많은 교수들이 이런 분야에서 필요한 학적인 원칙에 대해 학생들에게 제대로 설명을 해주지 않고 있다.

하지만, 분명 소수의 학생들은 의식적으로 컨닝과 같은 수준의 표절과 부정행위를 저지르며, 이런 행태가 더 높은 학문적 공동체에서도 나타나지 않는다면 그게 더 놀라운 일이 될 것이다.

저명한 학자들은 보통 어떤 단락 표현을 그대로 표절한 것이 적발되는 상황은 못 견뎌 한다. 이런 이유로 아마도 고에너지 물리학 분야와 같이 경쟁이 심한 분야에서는 제일 심각한 표절은 타인의 표현이 아니라 타인의 아이디어를 표절하는 일일 것이다.[12] 이와 같은 일은 전형적으로 타인의 저작으로부터 직접적으로 어떤 관점이나 논증 구조를 가져왔으면서도, 해당 저작의 기여에 대해 충분히 또는 정확히 인정을 하지 않는 방식으로서 나타난다.

이에 많은 학자들은 자신의 연구가 적절하게 인정을 받지 못한다고 느낀다. 1,309명의 과학자들에게 "다른 과학자가 당신이 발표한 연구결과를 활용하였음에도 당신의 연구결과에 대해서 적절한 인용을 하지 않았던 경우를 목격한 적이 있습니까?"라고 물었던 한 설문에서 25%가 “그렇다, 아마도 내 연구결과인지 알면서도 그랬을 것 같다”고 답했다.[13]

소규모 형태의 표절은 이미 널리 행해지고 있다. 이를테면, 일종의 “족보(classic)"와 같은 형태로 몇 가지 1차 출처가 수많은 연구논문에서 돌아다니고 있는 사례를 쉽게 찾아볼 수 있는데, 물론 이 출처들은 논문의 저자가 정말로 1차 문헌를 직접 확인하고 제시한 것이 아니며, 실제로 그 출처들의 목록을 제공했을 2차 문헌은 논문에 출처로써 표기되어 있지 않다.[14]

▲ 조국 교수의 캘리포니아 주립대 버클리 캠퍼스 전문박사(JSD) 논문의 2차 문헌 표절 사례

표절의 심각성 The Significance of Plagiarism

표절의 심각성은 표절의 분량, 표절 부위의 논문에서의 비중(Strategic location), 그리고 맥락에 따라 달라질 수 있다.

단순히 한 문장이나 한 단락 수준의, 별 맥락이 없이 고립된 형태로 나타난 표절이라면 아주 심각한 표절이라고는 할 수 없을 것이다. 그러나 특정한 논문을 아예 통째로 베껴버린 경우라면 이는 학계의 원칙을 완전히 위반하는 매우 심각한 표절이라고 할 수 있을 것이다.

표절 부위의 논문에서의 비중이란, 어떤 학술적 주장에 있어 얼마나 핵심적인 부분을 베껴왔느냐와 관계된다. 논문에서 주요 논증 부분에서 발생한 표절은, 논문의 전체 흐름과는 연관성이 상대적으로 떨어지는 ‘문헌고찰(literature review, 이론적 배경)’과 같은 부분에서 발생한 표절과 비교했을 때 더 심각한 표절이라고 할 수 있다.

마지막으로, 논문의 실제 학적 기여도라든지 학구성과 같은 전체적인 표절의 맥락 역시 고려되어야 한다. 독자적인 연구로 보이는 곳에서도 표절이 발생할 수 있는데, 이같은 경우의 종합적인 심각성 정도를 따지기 위해서는 표절의 분량과 비중을 확인할 필요가 있다. 통상적으로는 한 논문에서 독자적인 연구라고 여겨지고 있는 곳에서의 표절이 제일 심각한 경우이다.

앞에서 인용한 바 있는 어네스트 티터톤 경(Sir Ernest Titterton)의 사례에서, 티터톤 경이 마치 자신이 직접 확인한 것처럼 출처로써 제시한 1차 문헌들은 여러 주장들과 그에 대한 근거들을 종합하고 있었던 맥락에서 제시된 것이다. 티터톤 경은 이 경우에 그 연구들 자체를 마치 자신의 독자적 연구처럼 보이려 했던 것은 아니었다.

2차 문헌 표절이 관례적으로 인정되는 경우도 있을 수 있다. 예를 들어, 잘 알려진 명언("권력은 대개 부패하기 마련이며, 절대 권력은 절대적으로 부패한다." - 액튼 경)을 인용할 때는 아예 출처가 완전히 생략되는 경우도 있다.

언론 기사에서 2차적인 출처는 그냥 말바꿔쓰기와 함께 생략되는 경우가 많고, 실제 뉴스로 전했던 원 1차 출처의 문헌 내용들을 찾는데 도움을 준 학계의 기구명도 통상 누락되어버리곤 한다. 이러한 문제들이 용인되어야 하는지 마는지의 문제는 또 다른 문제이다.

한편으론 표절은 상아탑에서 개인의 독창성에 대한 지나친 숭배와도 무관치 않다. 각 개인이 기여한 부분을 명확히 경계 짓자는 목적으로써 지적 공로의 배당에만 집착한 나머지, 독창적 아이디어 자체는 그저 헛되게 만들 수 있다. 그 결과는 본질이 사라진 공리공론의 중세신학(scholasticism)으로 빠지는 것일 수 있다.

독창성 압박으로 인한 또 다른 희생자는 ‘협업(cooperative work)’이다. 학자들은 자신들의 학문적 결과물의 순수성을 유지하기 위해서 이 중요한 상호작용을 간과할 수가 있다. 학생들도 역시 부정행위로 인한 징계를 피하기 위해서 협동을 통한 귀중한 배움의 기회를 강제로 잃을 수가 있다.

표절을 학계의 다른 도덕률 위반의 맥락에서 평가하는 것도 중요하다. 학계의 도덕률 위반의 예는 다음과 같다:

- 학생, 조교, 조수, 아내, 후배 등이 전적으로 또는 주도적으로 작성한 저작을 자신의 저작인 것처럼 사칭하는 착취[15]

- 타인의 지적인 수고를 인정하지 않고 그 아이디어만 몰래 훔치는 것[16]

- 개인적인 또는 이념적인 사유로 특정 인사의 임용, 승진, 그리고 논문 게재를 방해하는 일[17]

- 거짓된 내용의 결과물 발표[18]

문서 형태의 표절은 일단 발견만 된다면 대개의 경우에 꽤 손쉽게 입증을 할 수가 있다. 그렇지만 이와 비교했을 때, 바로 앞에서 언급한 학계의 도덕률을 위반하는 행위들은 입증하기가 상대적으로 어렵다. 그렇기 때문에 한편으로는 저러한 심각한 부조리들을 바로잡지 못하고 있는 상황에서, 적발이 그래도 쉬운 표절 문제에 대한 응징에만 집중하는 일은 불공평한 일일 수 있다.

표절의 심각성은 표절의 분량, 표절 부위의 논문에서의 비중(Strategic location), 그리고 맥락에 따라 달라질 수 있다.

단순히 한 문장이나 한 단락 수준의, 별 맥락이 없이 고립된 형태로 나타난 표절이라면 아주 심각한 표절이라고는 할 수 없을 것이다. 그러나 특정한 논문을 아예 통째로 베껴버린 경우라면 이는 학계의 원칙을 완전히 위반하는 매우 심각한 표절이라고 할 수 있을 것이다.

표절 부위의 논문에서의 비중이란, 어떤 학술적 주장에 있어 얼마나 핵심적인 부분을 베껴왔느냐와 관계된다. 논문에서 주요 논증 부분에서 발생한 표절은, 논문의 전체 흐름과는 연관성이 상대적으로 떨어지는 ‘문헌고찰(literature review, 이론적 배경)’과 같은 부분에서 발생한 표절과 비교했을 때 더 심각한 표절이라고 할 수 있다.

마지막으로, 논문의 실제 학적 기여도라든지 학구성과 같은 전체적인 표절의 맥락 역시 고려되어야 한다. 독자적인 연구로 보이는 곳에서도 표절이 발생할 수 있는데, 이같은 경우의 종합적인 심각성 정도를 따지기 위해서는 표절의 분량과 비중을 확인할 필요가 있다. 통상적으로는 한 논문에서 독자적인 연구라고 여겨지고 있는 곳에서의 표절이 제일 심각한 경우이다.

앞에서 인용한 바 있는 어네스트 티터톤 경(Sir Ernest Titterton)의 사례에서, 티터톤 경이 마치 자신이 직접 확인한 것처럼 출처로써 제시한 1차 문헌들은 여러 주장들과 그에 대한 근거들을 종합하고 있었던 맥락에서 제시된 것이다. 티터톤 경은 이 경우에 그 연구들 자체를 마치 자신의 독자적 연구처럼 보이려 했던 것은 아니었다.

2차 문헌 표절이 관례적으로 인정되는 경우도 있을 수 있다. 예를 들어, 잘 알려진 명언("권력은 대개 부패하기 마련이며, 절대 권력은 절대적으로 부패한다." - 액튼 경)을 인용할 때는 아예 출처가 완전히 생략되는 경우도 있다.

언론 기사에서 2차적인 출처는 그냥 말바꿔쓰기와 함께 생략되는 경우가 많고, 실제 뉴스로 전했던 원 1차 출처의 문헌 내용들을 찾는데 도움을 준 학계의 기구명도 통상 누락되어버리곤 한다. 이러한 문제들이 용인되어야 하는지 마는지의 문제는 또 다른 문제이다.

한편으론 표절은 상아탑에서 개인의 독창성에 대한 지나친 숭배와도 무관치 않다. 각 개인이 기여한 부분을 명확히 경계 짓자는 목적으로써 지적 공로의 배당에만 집착한 나머지, 독창적 아이디어 자체는 그저 헛되게 만들 수 있다. 그 결과는 본질이 사라진 공리공론의 중세신학(scholasticism)으로 빠지는 것일 수 있다.

독창성 압박으로 인한 또 다른 희생자는 ‘협업(cooperative work)’이다. 학자들은 자신들의 학문적 결과물의 순수성을 유지하기 위해서 이 중요한 상호작용을 간과할 수가 있다. 학생들도 역시 부정행위로 인한 징계를 피하기 위해서 협동을 통한 귀중한 배움의 기회를 강제로 잃을 수가 있다.

표절을 학계의 다른 도덕률 위반의 맥락에서 평가하는 것도 중요하다. 학계의 도덕률 위반의 예는 다음과 같다:

- 학생, 조교, 조수, 아내, 후배 등이 전적으로 또는 주도적으로 작성한 저작을 자신의 저작인 것처럼 사칭하는 착취[15]

- 타인의 지적인 수고를 인정하지 않고 그 아이디어만 몰래 훔치는 것[16]

- 개인적인 또는 이념적인 사유로 특정 인사의 임용, 승진, 그리고 논문 게재를 방해하는 일[17]

- 거짓된 내용의 결과물 발표[18]

문서 형태의 표절은 일단 발견만 된다면 대개의 경우에 꽤 손쉽게 입증을 할 수가 있다. 그렇지만 이와 비교했을 때, 바로 앞에서 언급한 학계의 도덕률을 위반하는 행위들은 입증하기가 상대적으로 어렵다. 그렇기 때문에 한편으로는 저러한 심각한 부조리들을 바로잡지 못하고 있는 상황에서, 적발이 그래도 쉬운 표절 문제에 대한 응징에만 집중하는 일은 불공평한 일일 수 있다.

▲ 학계도 다른 모든 사회와 마찬가지로 여러 부조리 문제로 신음하고 있다. 출처 : The Injured Workers Support Network

호주에서의 두 가지 사례 Two Australian Examples

표절 의혹 사건이 번졌을 때 학자들과 학교 당국이 직면하게 되는 문제들을 설명하기 위해서 필자는 다음 두 가지 실제 사례를 제시하고자 한다.

필자의 의도는 표절 문제와 관계된 각 당사자들 주장의 진실성을 검증하겠다는 것이 아니라 , 이 사건들로 인해 수면 위에 올라온 더 큰 문제를 강조하려는 것이다.

사례 1.

앨런 윌리암스(Alan J. Williams)는 1975년에 서호주 대학교(University of Western Australia) 상학과(Department of Commerce)에서 박사학위를 취득했다.[19] 1977년에 윌리엄스 박사는 뉴캐슬 대학교(University of Newcastle)의 상학과에서 교수(professor)을 맡게 되었다.

마이클 스파우츠(Michael Spautz) 박사는 윌리엄스 교수와 같이 뉴캐슬 대학교의 같은 학과에서 선임강사(senior lecturer)를 맡고 있었다. 1978년 하반기에 스파우츠 박사는 윌리엄스 교수의 서호주 대학교 박사논문에서 방법론과 결론의 특정 부분에 의문을 갖게 됐다. 그리고 1979년 5월부터 스파우츠 박사는 윌리엄스 교수의 박사논문에서 실제 출처로서 제시되지 않은 그 어떤 2차 문헌으로부터 몇 개의 문장이 표절되었다는 의혹을 제기하기 시작했다.[20]

스파우츠 박사는 자신이 제기한 의혹에 대해 만족스러운 답변을 얻지 못했고, 이에 차츰차츰 자신의 주장을 공론화해 나갔다. 이는 결국 오히려 스파우츠 박사의 문제제기 행위에 중점을 둔, 두 대학에서의 조사로 이어졌다. 1980년 5월, 스파우츠 박사는 대학교 위원회로부터 종신재직권(tenure)을 박탈당하고 해임되었다. 그의 해임으로 인해 발생한 문제들은 결국 학교가 아닌 다른 곳에서 처리되었다.[21]

스파우츠 박사의 지속적인 요구에도 불구하고 윌리엄스 교수 박사논문 표절 의혹 건에 대해서는 공식적인 조사가 이뤄지지 않았다.

사례 2.

(이 사건은 관계자들의 신상정보를 보호하기 위해 이름과 세부사항이 변조되었다.[22])

러스 스미스(Ruth Smith)는 최근에 호주의 한 명문 대학교에서 통계학 박사과정을 끝마쳤고, 논문 몇 건을 이미 학술지에 게재했었거나 또 게재를 위해 학술지 측에 제출해둔 상태였다.

스미스 박사의 전공분야에서 저명한 연구자로 인정받아왔었던, 미국 출신의 존스(Jones) 교수가 스미스 박사의 한 논문에 있는 내용이 자신의 연구를 표절한 것이라 주장했다. 스미스 박사가 미국의 한 대학에 임용을 신청했을 때, 존스 박사는 표절을 사유로 들어 그녀의 임용을 강력하게 반대했다.

후에 미국쪽 대학의 교수 중 한 사람이 존스 교수에게 표절 관련 주장에 대한 세부사항과 보충설명을 요구했으나 존스 교수는 아무런 응답을 하지 않았다. 스미스 박사가 호주에서 계속 경력을 이어나가기로 하면서 사건은 결국 흐지부지되었다.

러스 스미스 박사에 대한 표절 의혹 제기는 따로 공식적으로 이뤄진 적은 없음에도 불구하고 스미스 박사의 연구에 대한 악소문은 지속적으로 퍼졌다. 그리고 스미스 박사가 인지하지도 못한 채로 그녀의 표절 의혹에 대한 문서들이 대학 측의 개인이력서에 참고자료로 몇 년 동안 남아 있었고 결국 그녀는 승진이 막히게 되었다.

표절 의혹 사건이 번졌을 때 학자들과 학교 당국이 직면하게 되는 문제들을 설명하기 위해서 필자는 다음 두 가지 실제 사례를 제시하고자 한다.

필자의 의도는 표절 문제와 관계된 각 당사자들 주장의 진실성을 검증하겠다는 것이 아니라 , 이 사건들로 인해 수면 위에 올라온 더 큰 문제를 강조하려는 것이다.

사례 1.

앨런 윌리암스(Alan J. Williams)는 1975년에 서호주 대학교(University of Western Australia) 상학과(Department of Commerce)에서 박사학위를 취득했다.[19] 1977년에 윌리엄스 박사는 뉴캐슬 대학교(University of Newcastle)의 상학과에서 교수(professor)을 맡게 되었다.

마이클 스파우츠(Michael Spautz) 박사는 윌리엄스 교수와 같이 뉴캐슬 대학교의 같은 학과에서 선임강사(senior lecturer)를 맡고 있었다. 1978년 하반기에 스파우츠 박사는 윌리엄스 교수의 서호주 대학교 박사논문에서 방법론과 결론의 특정 부분에 의문을 갖게 됐다. 그리고 1979년 5월부터 스파우츠 박사는 윌리엄스 교수의 박사논문에서 실제 출처로서 제시되지 않은 그 어떤 2차 문헌으로부터 몇 개의 문장이 표절되었다는 의혹을 제기하기 시작했다.[20]

스파우츠 박사는 자신이 제기한 의혹에 대해 만족스러운 답변을 얻지 못했고, 이에 차츰차츰 자신의 주장을 공론화해 나갔다. 이는 결국 오히려 스파우츠 박사의 문제제기 행위에 중점을 둔, 두 대학에서의 조사로 이어졌다. 1980년 5월, 스파우츠 박사는 대학교 위원회로부터 종신재직권(tenure)을 박탈당하고 해임되었다. 그의 해임으로 인해 발생한 문제들은 결국 학교가 아닌 다른 곳에서 처리되었다.[21]

스파우츠 박사의 지속적인 요구에도 불구하고 윌리엄스 교수 박사논문 표절 의혹 건에 대해서는 공식적인 조사가 이뤄지지 않았다.

사례 2.

(이 사건은 관계자들의 신상정보를 보호하기 위해 이름과 세부사항이 변조되었다.[22])

러스 스미스(Ruth Smith)는 최근에 호주의 한 명문 대학교에서 통계학 박사과정을 끝마쳤고, 논문 몇 건을 이미 학술지에 게재했었거나 또 게재를 위해 학술지 측에 제출해둔 상태였다.

스미스 박사의 전공분야에서 저명한 연구자로 인정받아왔었던, 미국 출신의 존스(Jones) 교수가 스미스 박사의 한 논문에 있는 내용이 자신의 연구를 표절한 것이라 주장했다. 스미스 박사가 미국의 한 대학에 임용을 신청했을 때, 존스 박사는 표절을 사유로 들어 그녀의 임용을 강력하게 반대했다.

후에 미국쪽 대학의 교수 중 한 사람이 존스 교수에게 표절 관련 주장에 대한 세부사항과 보충설명을 요구했으나 존스 교수는 아무런 응답을 하지 않았다. 스미스 박사가 호주에서 계속 경력을 이어나가기로 하면서 사건은 결국 흐지부지되었다.

러스 스미스 박사에 대한 표절 의혹 제기는 따로 공식적으로 이뤄진 적은 없음에도 불구하고 스미스 박사의 연구에 대한 악소문은 지속적으로 퍼졌다. 그리고 스미스 박사가 인지하지도 못한 채로 그녀의 표절 의혹에 대한 문서들이 대학 측의 개인이력서에 참고자료로 몇 년 동안 남아 있었고 결국 그녀는 승진이 막히게 되었다.

▲ 뉴캐슬 대학교는 호주의 공립대학교로 특히 공학 분야에 우위를 보이고 있다. 전반적인 대학 평가로는 세계 대학 중 200위권 전후로 인정받고 있다.

책임 회피[23] Responsibility[23]

많은 경우에 대학 측은 표절 의혹에 대한 조사 의무를 회피한다. 스파우츠 박사는 윌리엄스 교수 박사논문의 표절 의혹 문제와 관련해 윌리엄스 교수가 재직하고 있는 뉴캐슬 대학교 측에 문제를 제기했다. 뉴캐슬 대학교 측은 관련 문제에 대한 조사 여부는 애초에 윌리엄스 교수가 박사학위를 받은 서호주 대학교의 소관이라는 답변을 했다.[24]

스파우츠 박사가 서호주 대학교 측에 윌리엄스 교수의 박사논문에 대한 조치를 요구하자, 서호주 대학교 측은 박사논문의 원 심사위원들로 하여금 공식적인 절차를 밟도록 했다.[25] 허나 논문심사위원들은 적어도 대외적으로는 익명이어야 하기에 이들에게도 제대로된 시비를 할 수가 없었다. 이와 같은 익명성은 학계에서 벌어지는 많은 부조리들의 배경이 되고 또한 도피처가 된다.[26]

스파우츠 박사가 보았을 때, 학교 측의 저와 같은 책임 회피는 그의 지적을 묵살하기 위한 수단에 불과했던 것이기에 이는 윌리엄스 교수 표절 의혹의 진상을 규명하라는, 그의 대중적인 캠페인에 강도를 더 높인 이유가 됐다.

필자가 제시했던 다른 사례인 스미스 사건 역시 또 다른 형태의 책임 회피를 보여주고 있다. 표절을 입증할 수 있는 증거를 제출하라는 요구에도 불구하고 의혹을 제기하는 쪽에서 이를 그냥 묵살해버리는 것이다. 표절이 입에 담기도 민망한 행위로 간주되어 대중적으로 큰 비난을 받는 현 상황에서는, 표절 의혹을 제기하는 쪽이 그다지 신빙성 있는 증거를 내놓지 못하더라도 표절 의혹 제기 자체만으로도 당하는 쪽은 큰 피해를 입을 수 있다.

공개적인 표절 의혹 제기는 갖가지 악소문을 창궐케 함은 물론이거니와, 표절 의혹을 제기당한 쪽의 학적 명예 타격으로 이어지기 마련이다. 그럼에도 불구하고 대학 당국은 표절 의혹이 제기된 이에게 자신을 제대로 변호할 수 있도록 그 어떤 기회를 제공하는 일과 관련해서 책임을 회피했다.

심리 과정을 투명하게 공개하는 것을 비롯하여, 실제 학계에서 벌어지는 표절의 빈도와 심각성과 관련해 우리가 좀 더 현실적인 태도를 갖는 것이, 부당하게 표절 의혹이 제기된 이들이 겪을 수 밖에 없는 불리한 현 상황을 극복케 할 수 있을 것이다.

따라서 대학과 같은 기관에서는 어떤 사람의 개인이력서에다가 표절 의혹과 관계된 문서를 첨부할 경우, 당사자에게 반드시 알려야 할 의무가 있으며 반론과 해명의 자료도 덧붙이거나, 또 무혐의가 확실한 경우 표절 의혹과 관계된 문서를 아예 삭제할 수 있도록 해야할 것이다.

대학 측이 갖고 있는 개인이력서들에 뭇 교직원들이 쉽게 접근할 수 없는 현 상황에서, 학교 당국의 이와 같은 일에 대한 책임의 부재가 한 개인에게는 치명적일 수 있다.

많은 경우에 대학 측은 표절 의혹에 대한 조사 의무를 회피한다. 스파우츠 박사는 윌리엄스 교수 박사논문의 표절 의혹 문제와 관련해 윌리엄스 교수가 재직하고 있는 뉴캐슬 대학교 측에 문제를 제기했다. 뉴캐슬 대학교 측은 관련 문제에 대한 조사 여부는 애초에 윌리엄스 교수가 박사학위를 받은 서호주 대학교의 소관이라는 답변을 했다.[24]

스파우츠 박사가 서호주 대학교 측에 윌리엄스 교수의 박사논문에 대한 조치를 요구하자, 서호주 대학교 측은 박사논문의 원 심사위원들로 하여금 공식적인 절차를 밟도록 했다.[25] 허나 논문심사위원들은 적어도 대외적으로는 익명이어야 하기에 이들에게도 제대로된 시비를 할 수가 없었다. 이와 같은 익명성은 학계에서 벌어지는 많은 부조리들의 배경이 되고 또한 도피처가 된다.[26]

스파우츠 박사가 보았을 때, 학교 측의 저와 같은 책임 회피는 그의 지적을 묵살하기 위한 수단에 불과했던 것이기에 이는 윌리엄스 교수 표절 의혹의 진상을 규명하라는, 그의 대중적인 캠페인에 강도를 더 높인 이유가 됐다.

필자가 제시했던 다른 사례인 스미스 사건 역시 또 다른 형태의 책임 회피를 보여주고 있다. 표절을 입증할 수 있는 증거를 제출하라는 요구에도 불구하고 의혹을 제기하는 쪽에서 이를 그냥 묵살해버리는 것이다. 표절이 입에 담기도 민망한 행위로 간주되어 대중적으로 큰 비난을 받는 현 상황에서는, 표절 의혹을 제기하는 쪽이 그다지 신빙성 있는 증거를 내놓지 못하더라도 표절 의혹 제기 자체만으로도 당하는 쪽은 큰 피해를 입을 수 있다.

공개적인 표절 의혹 제기는 갖가지 악소문을 창궐케 함은 물론이거니와, 표절 의혹을 제기당한 쪽의 학적 명예 타격으로 이어지기 마련이다. 그럼에도 불구하고 대학 당국은 표절 의혹이 제기된 이에게 자신을 제대로 변호할 수 있도록 그 어떤 기회를 제공하는 일과 관련해서 책임을 회피했다.

심리 과정을 투명하게 공개하는 것을 비롯하여, 실제 학계에서 벌어지는 표절의 빈도와 심각성과 관련해 우리가 좀 더 현실적인 태도를 갖는 것이, 부당하게 표절 의혹이 제기된 이들이 겪을 수 밖에 없는 불리한 현 상황을 극복케 할 수 있을 것이다.

따라서 대학과 같은 기관에서는 어떤 사람의 개인이력서에다가 표절 의혹과 관계된 문서를 첨부할 경우, 당사자에게 반드시 알려야 할 의무가 있으며 반론과 해명의 자료도 덧붙이거나, 또 무혐의가 확실한 경우 표절 의혹과 관계된 문서를 아예 삭제할 수 있도록 해야할 것이다.

대학 측이 갖고 있는 개인이력서들에 뭇 교직원들이 쉽게 접근할 수 없는 현 상황에서, 학교 당국의 이와 같은 일에 대한 책임의 부재가 한 개인에게는 치명적일 수 있다.

▲ 해외에서는 주로 전문지의 기자들이 학계의 부정행위를 파헤치며 여러 저서를 내기도 한다. 국내에는 진실을 배한 과학자들(미래인)이라는 이름으로 소개된 Betrayers of the Truth와, 엄청난 배신(전파과학사)이라는 제목으로 소개된 the Great Bertayal.

절차상 문제 Procedures

표절 의혹 문제와 관련해 진상 규명을 위한 제대로 된 절차가 없음이 분명하다.

이는 스파우츠 박사나 존스 교수처럼 누군가의 표절 의혹에 대해 제소를 하는 사람들을 위한 적절한 공론장이 없음은 물론, 윌리엄스 교수나 스미스 박사처럼 표절 의혹으로 피소를 당한 사람들을 위해서도 당사자가 해명을 할 수 있는 학계의 장이 없음을 의미한다. (표절에 대한 고발이 공개적으로 이루어질 경우 피고발자는 고발자를 명예훼손으로 소송을 걸 수도 있다. 하지만 윌리엄스 교수는 공개적인 문제제기에도 불구하고 스파우츠 박사에게 소송을 걸지 않았다.)

연구부정행위 사건들을 다루기 위한 특별위원회 설치, 엄정한 조사절차 확립, 또 이런 사건들만을 다루는 특별한 학술지들을 우리 학계가 만들지 못할 이유는 없다. 명예훼손 소송과 같은 난관이 있기는 하지만, 학내에서 엄격한 조사 절차를 만드는데 있어 넘을 수 없는 장애물이 있는 것도 아니다. 이것은 표절을 제소하는 쪽에게는 불편부당한 조사가 수행된다는 신뢰를 줄 수 있는 기회가 되고, 알고보면 무고한데도 불구하고 잘못된 표절의혹 제소를 당한 쪽에게는 자신의 명예를 회복할 수 있는 기회가 될 수 있기에, 관련해 제대로 된 정식의 조사 절차 확립은 기꺼이 환영받을 것이다.

또한, 학계에서는 표절이 확실히 입증된 경우에도 제재를 가하는 절차가 거의 없다.

대부분의 경우 대학 당국에서 표절과 같은 문제와 관련해 조사를 하고 징계를 할 공식적인 권한이 있기는 하지만, 이러한 권한이 실제로 이와 같은 목적을 위해 제대로 쓰이는 경우는 그다지 없는게 현실이다.

대학당국은 표절자로 지목된 이를 어떤 직위에서 사퇴케 하거나 또는 다른 수단으로써 잘못을 속죄케 하거나, 아니면 그밖에 어떤 방법을 활용하는 식으로 곤란한 상황이 어서 빨리 지나가기를 기대하거나 희망한다. 물론, 항상 이런 식인 것은 아니며, 특히 표절의 수준이나 유형에 따라서 문제가 더 복잡해질 수 있다.

앞서 논의한 것과 같이, 어떤 형태의 표절은 매우 널리 퍼져있다. 당연히, 어떤 잘못이 관행적으로 행해진다고 해서 잘못을 범한 사람이 면죄부를 얻을 수는 없는 일이다. 하지만, 문제는 그처럼 죄를 어떤 식으로건 반드시 따지게 되는 일 때문에 학계가 일종의 담합을 하게 된다는 것이다. 표절이 일반적으로 상아탑 내부에서만이 아니라 상아탑 외부에서도 명백한 범죄로 인식되고 있는 상황이고, 뭇 사람들의 생각보다도 만연하기 때문에 이런 문제가 공론화되는 것을 학자들은 극도로 꺼리게 된다.

만약 표절 의혹에 대한 조사와 관련하여 잘 조율된 것이면서도 공명정대한 절차가 학계에서 확립된다면 몇 가지 중요한 결과를 낳게 될 것이다.

첫째, 학적사기로서의 연구부정행위가 줄어들 것이다.

그 이유는 연구부정행위에 대한 학계의 기준이 명확히 세워짐에 따라 경각심이 커질 것이기 때문이다. 이는 만연한 학적사기와, 또 이로 인해 학자들간 서로 학적사기에 대한 의혹을 품는 풍조의 결과로써 학계가 완전히 타락해버리는 일이 없이, 독자적 연구가 상아탑에서 앞으로 더욱 제대로 인정받게 된다는 것을 의미한다.

둘째, 상아탑의 “수치 중에 수치(dirty linen)”라고 할 수 있는 표절 문제가 공개적으로 다뤄진다면, 상아탑의 대외적 이미지에 심각한 타격이 있을 것이다.

물론 이는 공론화된 여러 표절 사건들로 인해 이미 일어나고 있는 현상이기도 하다. 그러나 장기적인 관점에서 봤을 때 이런 문제에 대한 거듭된 공론화는, 인간은 그 누구라도 도덕적으로 실패할 수 있다는 인간적 한계에 대한 현실적 이해를 상아탑의 학인들에 대해서도 역시 할 수 있도록 만들 것이다.[27]

셋째, 표절 사건 조사와 관련하여 투명하면서도 잘 조율된 절차는 학계의 위계질서를 흔들게 될 것이다.

앞에서 언급했듯이 당장은 표절과 관련하여 학계에 널리 합의된 제재 수단이 없는 형편이나, 만약 표절을 잘 입증하여 표절자가 명분이 확실한 징계를 받도록 할 수 있다면, 특히 학계에서 지위가 높은 권력자들이 잃을 것이 많아질 것이다. 표절은 수 년 혹은 수십 년이 지나도 적발될 수 있는 것이기 때문에, 일단 표절을 했다면 이후에는 언제나 적발될 가능성이 생긴다. 이는 시릴 버트(Cyril Burt)나 아이작 뉴턴(Isaac Newton)과 같은 그 옛날의 저명한 학자들의 연구에서의 결함이나 부정행위도 결국에 드러나는 점에서도 알 수 있다.[28]

대개의 저명한 학자들과 대학 당국은 당연히 여기서 두 번째 결과와 세 번째 결과 때문에 표절을 저지른 동료, 특히 선학들에게 어떤 조치를 취하는 것을 꺼리게 된다.

표절 문제는, 비록 달갑지 않은 문제일지라도 학자들의 삶에 있어서 한 단면이랄 수 있다. 그럼에도 불구하고 이 문제는 다른 일반적인 문제와 비교했을 때 아예 언급되는 일조차도 금기시되고 있다.[29]

공론화를 통해서, 표절은 물론이거나 학계의 다른 도덕률 위반 행위를 감소시킬 수 있을 것이란 점을 생각해본다면 이는 실로 유감스러운 일이 아닐 수 없다.

표절 의혹 문제와 관련해 진상 규명을 위한 제대로 된 절차가 없음이 분명하다.

이는 스파우츠 박사나 존스 교수처럼 누군가의 표절 의혹에 대해 제소를 하는 사람들을 위한 적절한 공론장이 없음은 물론, 윌리엄스 교수나 스미스 박사처럼 표절 의혹으로 피소를 당한 사람들을 위해서도 당사자가 해명을 할 수 있는 학계의 장이 없음을 의미한다. (표절에 대한 고발이 공개적으로 이루어질 경우 피고발자는 고발자를 명예훼손으로 소송을 걸 수도 있다. 하지만 윌리엄스 교수는 공개적인 문제제기에도 불구하고 스파우츠 박사에게 소송을 걸지 않았다.)

연구부정행위 사건들을 다루기 위한 특별위원회 설치, 엄정한 조사절차 확립, 또 이런 사건들만을 다루는 특별한 학술지들을 우리 학계가 만들지 못할 이유는 없다. 명예훼손 소송과 같은 난관이 있기는 하지만, 학내에서 엄격한 조사 절차를 만드는데 있어 넘을 수 없는 장애물이 있는 것도 아니다. 이것은 표절을 제소하는 쪽에게는 불편부당한 조사가 수행된다는 신뢰를 줄 수 있는 기회가 되고, 알고보면 무고한데도 불구하고 잘못된 표절의혹 제소를 당한 쪽에게는 자신의 명예를 회복할 수 있는 기회가 될 수 있기에, 관련해 제대로 된 정식의 조사 절차 확립은 기꺼이 환영받을 것이다.

또한, 학계에서는 표절이 확실히 입증된 경우에도 제재를 가하는 절차가 거의 없다.

대부분의 경우 대학 당국에서 표절과 같은 문제와 관련해 조사를 하고 징계를 할 공식적인 권한이 있기는 하지만, 이러한 권한이 실제로 이와 같은 목적을 위해 제대로 쓰이는 경우는 그다지 없는게 현실이다.

대학당국은 표절자로 지목된 이를 어떤 직위에서 사퇴케 하거나 또는 다른 수단으로써 잘못을 속죄케 하거나, 아니면 그밖에 어떤 방법을 활용하는 식으로 곤란한 상황이 어서 빨리 지나가기를 기대하거나 희망한다. 물론, 항상 이런 식인 것은 아니며, 특히 표절의 수준이나 유형에 따라서 문제가 더 복잡해질 수 있다.

앞서 논의한 것과 같이, 어떤 형태의 표절은 매우 널리 퍼져있다. 당연히, 어떤 잘못이 관행적으로 행해진다고 해서 잘못을 범한 사람이 면죄부를 얻을 수는 없는 일이다. 하지만, 문제는 그처럼 죄를 어떤 식으로건 반드시 따지게 되는 일 때문에 학계가 일종의 담합을 하게 된다는 것이다. 표절이 일반적으로 상아탑 내부에서만이 아니라 상아탑 외부에서도 명백한 범죄로 인식되고 있는 상황이고, 뭇 사람들의 생각보다도 만연하기 때문에 이런 문제가 공론화되는 것을 학자들은 극도로 꺼리게 된다.

만약 표절 의혹에 대한 조사와 관련하여 잘 조율된 것이면서도 공명정대한 절차가 학계에서 확립된다면 몇 가지 중요한 결과를 낳게 될 것이다.

첫째, 학적사기로서의 연구부정행위가 줄어들 것이다.

그 이유는 연구부정행위에 대한 학계의 기준이 명확히 세워짐에 따라 경각심이 커질 것이기 때문이다. 이는 만연한 학적사기와, 또 이로 인해 학자들간 서로 학적사기에 대한 의혹을 품는 풍조의 결과로써 학계가 완전히 타락해버리는 일이 없이, 독자적 연구가 상아탑에서 앞으로 더욱 제대로 인정받게 된다는 것을 의미한다.

둘째, 상아탑의 “수치 중에 수치(dirty linen)”라고 할 수 있는 표절 문제가 공개적으로 다뤄진다면, 상아탑의 대외적 이미지에 심각한 타격이 있을 것이다.

물론 이는 공론화된 여러 표절 사건들로 인해 이미 일어나고 있는 현상이기도 하다. 그러나 장기적인 관점에서 봤을 때 이런 문제에 대한 거듭된 공론화는, 인간은 그 누구라도 도덕적으로 실패할 수 있다는 인간적 한계에 대한 현실적 이해를 상아탑의 학인들에 대해서도 역시 할 수 있도록 만들 것이다.[27]

셋째, 표절 사건 조사와 관련하여 투명하면서도 잘 조율된 절차는 학계의 위계질서를 흔들게 될 것이다.

앞에서 언급했듯이 당장은 표절과 관련하여 학계에 널리 합의된 제재 수단이 없는 형편이나, 만약 표절을 잘 입증하여 표절자가 명분이 확실한 징계를 받도록 할 수 있다면, 특히 학계에서 지위가 높은 권력자들이 잃을 것이 많아질 것이다. 표절은 수 년 혹은 수십 년이 지나도 적발될 수 있는 것이기 때문에, 일단 표절을 했다면 이후에는 언제나 적발될 가능성이 생긴다. 이는 시릴 버트(Cyril Burt)나 아이작 뉴턴(Isaac Newton)과 같은 그 옛날의 저명한 학자들의 연구에서의 결함이나 부정행위도 결국에 드러나는 점에서도 알 수 있다.[28]

대개의 저명한 학자들과 대학 당국은 당연히 여기서 두 번째 결과와 세 번째 결과 때문에 표절을 저지른 동료, 특히 선학들에게 어떤 조치를 취하는 것을 꺼리게 된다.

표절 문제는, 비록 달갑지 않은 문제일지라도 학자들의 삶에 있어서 한 단면이랄 수 있다. 그럼에도 불구하고 이 문제는 다른 일반적인 문제와 비교했을 때 아예 언급되는 일조차도 금기시되고 있다.[29]

공론화를 통해서, 표절은 물론이거나 학계의 다른 도덕률 위반 행위를 감소시킬 수 있을 것이란 점을 생각해본다면 이는 실로 유감스러운 일이 아닐 수 없다.

▲ 리차드 웨스트폴(Richard Westfall)은 특히 뉴턴에 대한 연구로 유명한 전문 과학사가이다. 뉴턴 전기를 쓰기도 한 웨스프폴은 뉴턴의 어두운 면도 가감없이 기록했다. 웨스트폴의 Life of Isaac Newton은 프린키피아의 천재(사이언스)로 한국에도 번역 소개되어 있다.

시사점들 Implications

표절 의혹 사건을 처리하는데 있어 표준적이면서 공개적인 절차가 확립되고 또 그것이 제대로 작동하기 전까지는, 그 의미를 논하는 일 그리고 책임을 따지는 일에 대한 상아탑의 완고하고 비현실적인 태도는 계속 유지될 것이다.

필자의 이와 같은 결론은, 어떤 표절 의혹 사건이 지속적인 화제를 불러일으키거나 또는 아주 특별한 의미가 있다거나, 또는 두 경우 모두 아니더라도 똑같이 적용될 수 있을 것이다. 다만, 지속적인 화제를 불러일으키는 경우나 아주 특별한 의미가 있는 경우가 아닌 경우의 표절 의혹 사건은, 그 파장으로도 관련 절차나 규칙을 개선시킬 수 없고 또 태도를 바꿀 수도 없을 것이며 그래서 상황을 개선시키기가 더 힘들 것이다.

여기서 필자는 표절 의혹과 관련한 사건, 그리고 학적 자격미달자의 임용, 승진 의혹 사건에 대해서 우리 학계가 진상규명과 제재수단과 관련해 정식의 절차를 확립해야 한다고 주장했다. 이를테면, 조사의 책임을 다른 이들에게 전가해서 회피를 하는 것이 아닌, 제대로 된 조사위원회를 구성해서 정식으로 적절하게 해당 의혹 사건을 조사해야 한다는 것이다.

하지만, 학계의 다른 도덕률 위반 행위와의 형평성이라는 맥락 하에서, 또 표절의 분량이나 정도, 심각성에 대한 인식이 실제 학계 상황에 비춰 현실적으로 바뀌기 전까지는 이러한 조사는 표절 의혹이 제기된 이에게만 불리하게 적용될 수도 있다.

그렇기 때문에 우선적으로 필요한 일은 표절은 물론, 그와 비슷한 어두운 주제가 일단 더욱 투명하게 다뤄지고 또 공론화되는 일이다. 단, 거듭 얘기하거니와 학계에서 관련한 정식의 절차를 수립하는 일과 본보기가 되는 사례를 만드는 일이 이를 조성하는데 도움이 될 것이다.

이와 같은 개혁을 강하게 저지하는 것은, 바로 상당수 학자들, 특히 저명한 석학들이 누리는 특권일 것이다. 이 특권은 자신들이 표절과 같은 학문적 “범죄(sins)"에 대해서 전적으로 결백하다는, 상아탑의 고결한 대외적 이미지로써 유지되고 있기 때문이다.

대학교육의 주요 관계자들과 학자들이 지금처럼 계속해서 "터부"시된 주제들에 대한 공개적인 논의와 책임의 감수를 피하려고만 든다면, 여기에서 논한 사례와 같은 사건들은 앞으로 계속해서 이어질 것이다.

감사의 말 Acknowledgements

논문을 쓰면서 앤 베이커(Ann Baker), 브리지드 발라드(Brigid Ballard), 데이비드 블랫(David Blatt), 마크 디센도프(Mark Diesendorf), 코 도엘레먼(Ko Doeleman), 클라이드 맨웰(Clyde Manwell), 세드릭 퓨(Cedric Pugh), 마이클 스파우츠(Michael Spautz), 그레이엄 워커(Graham Walker)와 그밖에 다른 익명의 동료들로부터 귀중한 조언을 구했다.

표절, 학자로서의 자격미달과 책임성 문제 : 본 논문 투고의 뒷이야기

Plagiarism , incompetence and responsibility: submission history

※ 브라이언 마틴 교수의 본 논문인 ‘논문 표절과 학계의 책임 회피(Plagiarism and responsibility)’는 그 이전 판본인 ‘논문 표절, 학적 자격미달, 그리고 학계의 책임: 학적 에토스 문제에 대한 사례 분석(Plagiarism, incompetence and responsibility: a case study in the academic ethos)’를 개정한 것이다. 이전 판본은 학술지에 최종 게재된 판본과 비교했을 때 스파우츠 박사가 윌리엄스 교수의 표절 의혹을 제기한 사건에 대해서 상세하게 설명하고 있으며, 이 사례를 중심으로 해서 논문의 내용을 전개해나가고 있다. 상아탑에서 표절 문제를 구체적으로 얘기하는 일이 얼마나 어려운지를 보여주는 또다른 사례가 될 수 있다고 생각해 이 뒷이야기도 번역해 소개한다. 원 논문인 ‘논문 표절, 학적 자격미달, 그리고 학계의 책임: 학적 에토스 문제에 대한 사례 분석’도 최대한 빨리 번역해 한국의 독자들에게 소개할 수 있도록 하겠다.

/ 황의원 연구진실성검증센터장

9개의 학술지들이 본 논문의 이전 판본인 ‘표절, 학자로서의 자격미달과 책임성 문제 : 학적 에토스에 대한 사례연구(Plagiarism, incompetence and responsibility: a case study in the academic ethos)’의 게재를 거부했다. 마지막 10번째 학술지는 논문 게재에 앞서 본 논문의 형태에 큰 변화를 요구했다.

학자가 어떤 학술지에 논문을 제출 했다는 것은, 당연히 게재를 목적으로 한다는 것을 고려해주기 바란다. 필자는 호주 캔버라(Canberra)에서 연구를 하고 있었고, 학술지에 논문을 송달하는데 있어 며칠 혹은 몇 주가 소요되기도 했다. 이에 각 학술지 측으로부터 온 서신에도 날짜를 표기했다. 필자는 이러한 게재 거절 서신들을 며칠 또는 몇 주가 지나고서야 받았다. 여기서 일부 추가적인 서신들을 누락시켰다.

아래에서 각 학술지마다 학술지 편집실의 소재국가를 표기해놓았다.

논문을 정식으로 직접 평가하는 심사위원(refree)의 심사 결과 보고서를 보내준 학술지는 한 군데도 없었다.

/ 호주 올롱공대학교 사회과학과 브라이언 마틴 교수

1. ‘오스트레일리언저널오브소셜이슈(Australian Journal of Social Issues)‘

필자는 1981년 12월 16일에 논문을 투고했다. 편집인은 1982년 4월 14일, 다음과 같은 추신이 담긴 서신의 형식으로써 게재 거절을 통보해왔다:

“귀하의 논문을 매우 흥미롭게 읽었습니다. 하지만, 귀하의 논문과 같은 형식의 글은 우리 학술지가 아닌 고등교육을 주제로 하는 다른 학술지에 어울릴 것 같습니다.”

2. ‘고등교육(Higher Education)’ (영국)

필자는 1982년 4월 20일에 논문을 투고했다. 4월 29일에 편집인은 다음과 같은 서신을 보내왔다.

"귀하의 논문이 편집실에 도착하자마자 큰 관심을 갖고 읽어보았습니다. 그러나 제가 보기엔 이 논문은 지나치게 희귀한 사례에 치중하고 있다고 느껴집니다. 따라서 저희 학술지와는 그다지 어울릴 것 같지는 않습니다. 하지만 당신이 원하신다면 이 논문을 다른 학술지들에 보내볼까 합니다. ‘고등교육연구(Studies in Higher Education)’지나 ‘고등교육고찰(Higher Education Review)’지 같은 학술지라면 받아줄 가능성이 있습니다. 다른 학술지에 귀하의 논문을 전해도 괜찮으실까요?"

필자는 학술지 측의 입장이 그렇다면 ‘고등교육연구’지에 보내도 좋다는 내용의 답신을 보냈다.

3. ‘고등교육연구(Studies in Higher Education)’ (영국)

1982년 5월 28일에 이 학술지의 편집인은 다음과 같은 서신을 필자에게 보냈다.

"유감스럽게도 귀하의 논문을 본 학술지에 게재하지 않는 쪽으로 심사위원들의 의견이 모아졌습니다. 표절 문제와 관련한 조사에 있어서 제기되는 불만사항들을 제대로 처리하는 절차의 부재를 제기하는 주제의식은, 그 자체로 흥미로운 것입니다. 그러나 그런 문제와 관련하여 특정한 사례에 너무 치중하고, 그 사례에 대해서만 세세하게 보고하는 것은 문제가 있어 보입니다. 다른 학자들의 논문에 있는 결함을 비판하는 내용의 논문을 게재하는 것도 학술지에서는 흔한 일이긴 하지만, 그러한 논문은 대체로 여러 가지 사례를 제시하는 편이고 특정한 사건에 치중하고 있지는 않습니다. 만약 귀하의 논문이 어떤 부조리를 고발하고 사람들의 이목을 끌기 위한 목적에서 작성된 것이라면 이야기가 다르겠지만, 추측하건대 이 논문은 표절 문제와 관련한 분쟁을 해결하는 과정에 대한 주제를 다루고 있는 것으로 보입니다. 따라서 좀 더 다양한 사례들을 제시해줘야 탄탄한 내용이 될 것으로 보입니다.“

4. ‘교육행정(Educational Administration Quarterly)’ (미국)

필자는 1982년 7월 12일에 논문을 투고했다. 8월 16일, 편집인은 다음과 같은 서신을 보내왔다.

"저희 학술지의 편집방침은 교육행정과 관련 기구에 대한 주요한 연구와 분석을 게재하는 것입니다. 당신의 사례 분석(case study)은 아무래도 특수하면서도 단독적인 상황인 것으로 보이기에, 대개의 우리 학술지 독자들에게는 흥미를 끌 수 없을 것 같습니다. 저희가 보기엔 어떤 이론의 정립과 관계되어 있지 않거나, 또는 다른 연구와 밀접하게 관련되어 있지 않은 고립된 사례에 대한 분석은, 일반화를 시키기도 어려울 뿐만이 아니라 후속 연구도 제한하는 문제가 있다고 생각합니다. 따라서, 최종적으로 귀하의 원고는 저희 학술지의 게재 대상에 들지 못했습니다. 허나 분명 흥미로운 사례이긴 하고 다른 고등교육 관련 학술지에 제출해볼 것을 권합니다.“

5. ‘오스트레일리언 쿼털리(Australian Quarterly)’

필자는 1982년 9월 7일에 논문을 투고했다. 9월 21일에 편집인은 다음과 같은 내용의 서신을 보내왔다.

"유감스럽지만 귀하의 논문을 ‘오스트레일리언 쿼털리’에 게재할 수 없음을 통보드리고자 합니다. 이를 귀하 논문에 대한 비판으로 심각하게 받아들일 필요는 없습니다. 논문을 읽어본 이들은 귀하의 논문에 대해서 다들 매우 흥미로운 내용의 논문이라고 생각했습니다. 그러나 현재 저희는 게재해야할 논문이 쌓여있는 상태이기 때문에 게재 절차의 경쟁률이 지나치게 높아져 있어서 특정 논문 선정에 애로가 많습니다."

6. ‘디스코스(Discourse)’ (호주)

필자는 1982년 9월 25일에 논문을 투고했다. 11월 11일에 편집인은 다음과 같은 서신을 보내왔다.

"저희는 명예훼손의 위험이 발생하지 않도록, 뉴캐슬 대학의 윌리엄스 교수가 당신의 논문을 미리 읽어볼 기회가 있어야 한다는 조언을 받았습니다. 따라서, 윌리엄스 교수의 판단을 구해보기 위하여 귀하의 논문 한 부를 그에게 보내는 일에 당신의 동의를 구하고자 합니다."

필자는 즉시 동의했다. 1983년 1월 24일, 편집인은 다음과 같은 답신을 필자에게 보냈다.

“1982년 10월 초 ‘디스코스’지에 제출된 귀하의 논문과 관련하여서 윌리엄스 교수로부터 답신을 받았습니다. 저희는 귀하의 논문을 게재하지 않기로 했습니다."

2월 1일, 필자와의 전화를 통해 ‘디스코스’의 편집인은 만약 모든 것이 다 뜻대로 문제없이 진행됐다면 논문을 게재했겠지만, 윌리엄스 교수의 답신과 퀸즐랜드 대학(University of Queensland, ‘디스코스’지의 발행처이기도 하다) 법무실의 자문으로 인해 출판위원회가 필자의 논문에 대한 게재 추진을 중단하기로 했다고 전해왔다.

7. ‘고등교육고찰(Higher Education Review)’ (영국)

필자는 1983년 2월 2일에 논문을 투고했다. 5월 9일에 편집인은 다음과 같은 서신을 보내왔다.

"저와 출판사는 논문 게재를 고려했고 그에 따른 법률자문을 구해봤습니다. 이후에 우리 학술지에는 귀하의 논문을 게재할 수 없다는 결론을 내렸습니다. 실망시켜드려 죄송합니다."

8. ‘아카데미(Academe)’ (미국)

필자는 1983년 8월 4일에 투고했다. 9월 22일, 학술지 측에서는 서면 형식으로 게재 거절을 통보해왔다.

9. ‘하바드교육고찰(Harvard Educational Review)’ (미국)

1983년 10월 19일, 필자는 논문을 투고했다. 12월 7일, 학술지 측에서는 서신 형식으로 게재 거절 통보를 보내왔다.

10. ‘제3차교육행정학 저널(Journal of Tertiary Educational Administration)’ (호주)

필자는 1984년 1월 25일에 논문을 투고했다. 3월 8일, 편집인들 중 한 사람이 다음과 같은 서신을 보내왔다:

"심사위원들은 귀하의 논문이 잘 읽혔으며 잘 쓰여졌고 또 고등교육의 몇 가지 중요한 문제점을 잘 부각시켰다고 생각합니다. 그럼에도 불구하고 심사위원들은 귀하의 논문을 현재의 상태 그대로 게재하는 데에는 몇 가지 문제가 있다고 생각합니다.

1. 표절 문제와 학자로서의 자격미달 문제에 대한 귀하의 생각은 지나치게 스파우츠 박사의 사례에만 메어있는 것 같습니다.

2. 저희는 귀하가 이미 ‘베스테스(Vestes)’지를 통해서도 스파우츠 박사의 사례를 다룬 것으로 알고 있습니다. 비록 논의를 위해 다른 주제를 달리 하기는 했지만 말입니다.

3. 현재 스파우츠 박사와 관계된 사건은 재판 중에 있어서 현 시점에서 이러한 내용의 논문을 게재하는 것은 경솔한 일일 수 있다고 생각합니다.

연구부정행위 문제와 관련 이미 수많은 표절이나 위조에 대한 사례가 있다는 것을 고려해봤을 때, 본 심사위원회에서는 당신이 좀 더 넓은 범위에서 정보를 취득해서 일반적인 내용의 논문을 작성하는 것이 보다 적절하지 않은가 판단하고 있습니다. 이는 스파우츠 박사의 사례가 본 논문에서 핵심이 되거나 또 인용이 되는 것을 금하려는 것은 아닙니다."

필자는 이 제안을 받아들여서 원문을 토대로 새로운 논문을 썼고 9월 28일에 제출했다. 새로운 논문은 본문에서와 같이 ‘논문 표절과 학계의 책임 회피(Plagiarism and Responsibility)‘라는 제목으로 10월호에 게재되었다.

관련기사 :

논문 표절을 둘러싼 분쟁과 권력의 문제

논문 표절 문제가 상아탑에서 다뤄지는 실태

참고문헌 REFERENCE

[1] The Shorter Oxford English Dictionary of Historical Principles. Oxford, Oxford University Press, 1973.

[2] 예를 들면 정부 기관들도 출판된 저작믈을 표절할 수 있다. 이에 대한 의혹은 다음을 참조하라. Baldwin, F. W., letter, The Australian, 14 March 1993, 8.

[3] Parenti, M. Power and the Powerless. New York, St. Martin's Press, 1978, x.

[4] Broad, W. & Wade, N. Betrayers of the Truth. New York, Simon & Schuster, 1982. (윌리엄 브로드, 니콜라스 웨이드 저, ‘진실을 배반한 과학자들’(미래M&B 출판사) 2007년도 국내출간)

[5] Lifton, R. J. The Broken Connection: On Death and the Continuity of Life, New York, Simon & Schuster, 1979, 24. 필자는 혼선을 피하기 위해서 리프튼의 각주 (1) 표시를 (*) 표시로 바꾸었다.

[6] “잠복기억현상(cryptomnesia)"이라고도 하는데, 다음 문헌을 보라. Merton, R. K. The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations. Chicago, University of Chicago Press, 1973, 402-412.

[7] 적절한 인용규칙과 관련해서는 다음을 참조하라. Ravetz, J. R. Scientific Knowledge and its Social Problems. Oxford, Clarendon Press, 1971, 256-257.

[8] 다음 사례를 보라. Willey, M. M. "Review Essay", American Sociological Review 35.3 (1970) 531-539; Pine, V. R. "Review Essay", Contemporary Sociology 1.4 (1972) 299-305.

[9] Martin, B. Nuclear Knights. Canberra,RupertPublicInterestMovement,1980,66-68.

[10] Broad & Wade, op. cit. (supra note4);Manwell,C.&Baker,C.M.A."Honesty in Science : A Partial Test of a Sociobiological Model of the Social Structure of Science", Search 12.6 (June 1981) 151-160; Mahoney, M. J. Scientist as Subject: The Psychological Imperative. Cambridge, Massachusetts, Ballinger, 1976; Mahoney, M. J. "Psychology of the Scientist: An Evaluative Review", Social Studies of Science 9 (1979) 349-375; Garfield, E. "From Citation Amnesia to Bibliographic Plagiarism", Current Contents 12.23 (9 June 1980) 5-9; St. James Roberts, I. "Cheating in Science", New Scientist 72 (25 November 1976) 466-469. 최근 몇 년 동안에 학술지 ‘사이언스’는 여러 표절 사건에 대해서 보도를 했다. 예를 들면: Norman, C. "Stanford Investigates Plagiarism Charge", Science 324 (6 April 1984) 35-36.

[11] Stavisky, L. P. "Term Paper 'Mills', Academic Plagiarism, and State Regulation", Political Science Quarterly 88.3 (September 1973) 445-461; Plotz, J. "Is a Crime Against the Mind no Crime at all?", Chronicle of Higher Education (2 February 1976) 32.

[12] Gaston, J. "Secretiveness and Competition for Priority of Discovery in Physics", Minerva 9 (1971) 472-492. 다음도 참조하라. Mitroff, I. I. The Subjective Side of Science: A Philosophical Inquiry into the Psychology of the Apollo Moon Scientists. Amsterdam, Elsevier, 1974.

[13] Hagstrom, W. O. "Competition in Science", American Sociological Review 39.1 (February 1974) 1-18. See also Mahoney, M. J. & Kimper, T. P. "From Ethics to Logic: A Survey of Scientists". In: Mahoney, 1976, op. cit. (supra note 10).

[14] “...저자 본인의 문헌을 추가시키는 것 외엔 특정 논문의 참고문헌 목록이 한 논문에서 다른 논문으로 그냥 통째로 넘어간다. 그리고 운이 좋다면 이것이 마치 플라스미드(유전자를 삽입하여 이를 다시 세균에 넣어 배양하는 유전자재조합용 DNA)처럼 차후에 관련 분야에 있어 표준적인 참고문헌 목록으로 인정받을 수도 있다.” 다음 문헌 Chargaff, E. "Triviality in Science: A Brief Meditation on Fashions", Perspectives on Biology and Medicine 19 (1976) 324-333, 인용은 다음에서 Manwell & Baker, op. cit. (supra note10)153.

데이빗 블라트는 다음과 같은 예시를 제시하고 있다. 핵물리학 논문에서는 여러 저자들이 u 변수의 특정 함수인 오일러 함수 P(u)를 정의하고 있다. 15의 인수에 따라, 각 논문들에는 최소한 2개 이상의 다른 P(u)에 대한 정의가 있다. 각 사례 모두 오일러가 1937년에 독일어로 발표한 원문이 1차 문헌으로 인용되어 있다. 하지만 함수 P(u)는 오일러의 논문에서는 정의가 내려진 적이 없다. (오일러 함수에 대한 정의는 Blatt, D. W. E. & McKellar, B. H. J. "Three-Body Force in Nuclear Matter", Physical Review C11 (1975) 614-620. 의 참고문헌 1 ,2 ,3 ,4, 15, 16에서 확인할 수 있다.)

[15] Witton, R. "Academics and Student Supervision: Apprenticeship or Exploitation?", Australian and New Zealand Journal of Sociology 9.3 (1973) 70-73; Morgan, R. Going Too Far: The Personal Chronicle of a Feminist. New York, Random House, 1977; Martin, B. "Exploiting the Academic Peons", Australian Society 2.9 (October 1983) 28-29. [Reprinted as "Academic exploitation".]

[16] Mitroff, op. cit. (supra note12);Gaston,op.cit.(supra note12);Gaston,J. Originality and Competition in Science: A Study of the British High Energy Physics Community. Chicago, University of Chicago Press, 1973.

[17] Martin, B. "The Scientific Straight jacket : The Power Structure of Science and the Suppression of Environmental Scholarship", Ecologist 11.1 (Jan/Feb 1981) 33-43; Abramson, J. The Invisible Woman: Discrimination in the Academic Profession. San Francisco, Jossey-Bass Publishers, 1975; Dixon, M. Things Which are Done in Secret. Montreal, Black Rose Books, 1976; Martin, B., Baker, C. M. A., Manwell, C. & Pugh, C. (eds) Intellectual Suppression. Sydney, Angus & Robertson, 1985(in publication).

[18] Broad & Wade, op. cit. (supra note4);Manwell&Baker,op.cit.(supra note10);Mahoney,op.cit.(supra note10);Epstein,S.S. The Politics of Cancer. San Francisco, Sierra Club Books, 1978; Epstein, S. S. "Polluted Data", The Sciences (New York Academy of Sciences) 8 (July/August 1978) 16-21.

[19] Williams, A. J. A study of the Characteristics and Performance of Small Business Owner/Managers in Western Australia. Unpublished PhD thesis. University of Western Australia, 1975.

[20] Spautz, M. "A Pathetic Patchwork of Pilfered Passages", In Vita Veritas (1 April 1982), parts (a) to (tt), available from Michael Spautz, 502/362 Glebe Road, Hamilton NSW 2300. Martin, B. "A Note on Some Cases of Alleged Lack of Citation of Secondary Sources in a Ph.D Thesis" (1983; available from the author on request), 앞의 내용은 스파우츠 박사가 제시한 바 있는, 윌리엄스 교수의 논문에 있는 표절 의혹 문장 8개에 대한 평가를 위한 자료로써 제시하는 것이다.

[21] Martin, B. "Disruption and Due Process : The Dismissal of Dr Spautz from the University of Newcastle", Vestes 26.1 (1983) 3-9. 스파우츠 박사는 뉴캐슬 대학의 고위 당국자들을 상대로 그의 해임 문제와 관련하여 송사를 여러 건 벌였다. 한 재판 결과에 따라 결국 벌금형이 내려졌고, 스파우츠 박사는 1983년 하반기에 벌금 미납을 이유로 투옥되었다. 그러나 이후에 어느 판사가 스파우츠 박사가 사실은 억울한 옥살이를 했다는 점을 발견해냈다.

[22] 필자는 이 사건과 관련된 여러 자료들을 갖고 있다.

[23] 과학계의 학적 사기 문제에 대해 개인과 기관의 대처를 도발적으로 논의한 문헌을 살펴보고자 한다면 다음을 참조하라. Armstrong, J. S, "The Ombudsman: Cheating in Management Science", Interfaces 13.4 (August 1983) 20-29.

[24] George, D. W., Vice-Chancellor, University of Newcastle, letters to M. E. Spautz, 6 March 1979 and 13 August 1979; George, D. W. "Dispute in the Department of Commerce", University of Newcastle C109:79 (8 October 1979) paragraphs 14, 38 and 39.

[25] Street, R., Vice-Chancellor, University of Western Australia, letter to M. E. Spautz, 11 February 1981: Street, R., letter to Brian Martin, 28 July 1981.

[26] Davis, R. "Anonymity: The Cancer of Academia", Educational Research and Perspectives 6.2 (December 1979) 3-11; Dixon, op. cit. (supra note17).

[27] Larson, M. S. The Rise of Professionalism: A Sociological Analysis. Berkeley, University of California Press, 1977, xi: "일반적으로 전문직 종사자들이 그보다 낮은 사회적 평가를 받고 있는 직업을 갖고 있는 개인들에 비해 윤리적일 것이라는 인식은, 경험적 증거로써 제대로 검토됐던 적이 거의 없다.". Bensman, J. Dollars and Sense: Ideology, Ethics, and the Meaning of Work in Profit and Nonprofit Organizations. New York, Macmillan, 1967, 앞선 내용은 학계의 윤리와 관련해 일반적인 내용을 제시하고 있다. 다음도 참조하라. Watson, D. L. Scientists are Human. London, Watts & Co., 1938.

[28] 시릴 버트와 관련해서는 Kamin, L. J. The Science and Politics of I.Q. Potomac, Maryland, Lawrence Erlbaurn Associates, 1974; 와 Hearnshaw, L. S. Cyril Burt Psychologist. London, Hodder & Stoughton, 1979 를 보라. 아이작 뉴턴(Isacc Newton)과 관련해서는 Westfall, R. S. "Newton and the Fudge Factor", Science 179 (23 February 1973) 751-758, 그리고 Manuel, F. E. A Portrait of Isaac Newton. Cambridge, Massachusetts, Belknap Press of Harvard University Press, 1968 을 보라. 뉴턴의 데이타 변조 문제는 라이프니츠(Leibniz)와의 우선권 분쟁에서 나타났다.

[29] 예를 들어, a handbook of research methods (Barzun, J. & Graff, H. F. The Modern Researcher. Rev. ed. New York, Harcourt, Brace & World, 1970), 앞의 문헌은 표절 문제나 다른 학적인 원칙 위반 문제에 대해서는 아예 언급이 없다. 저자들의 이같은 학적인 원칙 위반 문제들에 대한 외면은, 그런 문제들이 구태여 고차원적인 논의가 필요없는 워낙 기초적이고 상식적인 잘못이라서 따로이 언급하지 않아도 된다는 생각에서 비롯된 것일 수도 있다. 하지만, 실제로 학계에서 나타나고 있는 표절 문제와 다른 학적인 원칙 위반 문제의 만연함은 저자들의 그같은 생각이 잘못이라는 것을 보여주고 있다.

표절 의혹 사건을 처리하는데 있어 표준적이면서 공개적인 절차가 확립되고 또 그것이 제대로 작동하기 전까지는, 그 의미를 논하는 일 그리고 책임을 따지는 일에 대한 상아탑의 완고하고 비현실적인 태도는 계속 유지될 것이다.

필자의 이와 같은 결론은, 어떤 표절 의혹 사건이 지속적인 화제를 불러일으키거나 또는 아주 특별한 의미가 있다거나, 또는 두 경우 모두 아니더라도 똑같이 적용될 수 있을 것이다. 다만, 지속적인 화제를 불러일으키는 경우나 아주 특별한 의미가 있는 경우가 아닌 경우의 표절 의혹 사건은, 그 파장으로도 관련 절차나 규칙을 개선시킬 수 없고 또 태도를 바꿀 수도 없을 것이며 그래서 상황을 개선시키기가 더 힘들 것이다.

여기서 필자는 표절 의혹과 관련한 사건, 그리고 학적 자격미달자의 임용, 승진 의혹 사건에 대해서 우리 학계가 진상규명과 제재수단과 관련해 정식의 절차를 확립해야 한다고 주장했다. 이를테면, 조사의 책임을 다른 이들에게 전가해서 회피를 하는 것이 아닌, 제대로 된 조사위원회를 구성해서 정식으로 적절하게 해당 의혹 사건을 조사해야 한다는 것이다.

하지만, 학계의 다른 도덕률 위반 행위와의 형평성이라는 맥락 하에서, 또 표절의 분량이나 정도, 심각성에 대한 인식이 실제 학계 상황에 비춰 현실적으로 바뀌기 전까지는 이러한 조사는 표절 의혹이 제기된 이에게만 불리하게 적용될 수도 있다.

그렇기 때문에 우선적으로 필요한 일은 표절은 물론, 그와 비슷한 어두운 주제가 일단 더욱 투명하게 다뤄지고 또 공론화되는 일이다. 단, 거듭 얘기하거니와 학계에서 관련한 정식의 절차를 수립하는 일과 본보기가 되는 사례를 만드는 일이 이를 조성하는데 도움이 될 것이다.

이와 같은 개혁을 강하게 저지하는 것은, 바로 상당수 학자들, 특히 저명한 석학들이 누리는 특권일 것이다. 이 특권은 자신들이 표절과 같은 학문적 “범죄(sins)"에 대해서 전적으로 결백하다는, 상아탑의 고결한 대외적 이미지로써 유지되고 있기 때문이다.

대학교육의 주요 관계자들과 학자들이 지금처럼 계속해서 "터부"시된 주제들에 대한 공개적인 논의와 책임의 감수를 피하려고만 든다면, 여기에서 논한 사례와 같은 사건들은 앞으로 계속해서 이어질 것이다.

감사의 말 Acknowledgements

논문을 쓰면서 앤 베이커(Ann Baker), 브리지드 발라드(Brigid Ballard), 데이비드 블랫(David Blatt), 마크 디센도프(Mark Diesendorf), 코 도엘레먼(Ko Doeleman), 클라이드 맨웰(Clyde Manwell), 세드릭 퓨(Cedric Pugh), 마이클 스파우츠(Michael Spautz), 그레이엄 워커(Graham Walker)와 그밖에 다른 익명의 동료들로부터 귀중한 조언을 구했다.

표절, 학자로서의 자격미달과 책임성 문제 : 본 논문 투고의 뒷이야기

Plagiarism , incompetence and responsibility: submission history

※ 브라이언 마틴 교수의 본 논문인 ‘논문 표절과 학계의 책임 회피(Plagiarism and responsibility)’는 그 이전 판본인 ‘논문 표절, 학적 자격미달, 그리고 학계의 책임: 학적 에토스 문제에 대한 사례 분석(Plagiarism, incompetence and responsibility: a case study in the academic ethos)’를 개정한 것이다. 이전 판본은 학술지에 최종 게재된 판본과 비교했을 때 스파우츠 박사가 윌리엄스 교수의 표절 의혹을 제기한 사건에 대해서 상세하게 설명하고 있으며, 이 사례를 중심으로 해서 논문의 내용을 전개해나가고 있다. 상아탑에서 표절 문제를 구체적으로 얘기하는 일이 얼마나 어려운지를 보여주는 또다른 사례가 될 수 있다고 생각해 이 뒷이야기도 번역해 소개한다. 원 논문인 ‘논문 표절, 학적 자격미달, 그리고 학계의 책임: 학적 에토스 문제에 대한 사례 분석’도 최대한 빨리 번역해 한국의 독자들에게 소개할 수 있도록 하겠다.

/ 황의원 연구진실성검증센터장

9개의 학술지들이 본 논문의 이전 판본인 ‘표절, 학자로서의 자격미달과 책임성 문제 : 학적 에토스에 대한 사례연구(Plagiarism, incompetence and responsibility: a case study in the academic ethos)’의 게재를 거부했다. 마지막 10번째 학술지는 논문 게재에 앞서 본 논문의 형태에 큰 변화를 요구했다.

학자가 어떤 학술지에 논문을 제출 했다는 것은, 당연히 게재를 목적으로 한다는 것을 고려해주기 바란다. 필자는 호주 캔버라(Canberra)에서 연구를 하고 있었고, 학술지에 논문을 송달하는데 있어 며칠 혹은 몇 주가 소요되기도 했다. 이에 각 학술지 측으로부터 온 서신에도 날짜를 표기했다. 필자는 이러한 게재 거절 서신들을 며칠 또는 몇 주가 지나고서야 받았다. 여기서 일부 추가적인 서신들을 누락시켰다.

아래에서 각 학술지마다 학술지 편집실의 소재국가를 표기해놓았다.

논문을 정식으로 직접 평가하는 심사위원(refree)의 심사 결과 보고서를 보내준 학술지는 한 군데도 없었다.

/ 호주 올롱공대학교 사회과학과 브라이언 마틴 교수

1. ‘오스트레일리언저널오브소셜이슈(Australian Journal of Social Issues)‘

필자는 1981년 12월 16일에 논문을 투고했다. 편집인은 1982년 4월 14일, 다음과 같은 추신이 담긴 서신의 형식으로써 게재 거절을 통보해왔다:

“귀하의 논문을 매우 흥미롭게 읽었습니다. 하지만, 귀하의 논문과 같은 형식의 글은 우리 학술지가 아닌 고등교육을 주제로 하는 다른 학술지에 어울릴 것 같습니다.”

2. ‘고등교육(Higher Education)’ (영국)

필자는 1982년 4월 20일에 논문을 투고했다. 4월 29일에 편집인은 다음과 같은 서신을 보내왔다.

"귀하의 논문이 편집실에 도착하자마자 큰 관심을 갖고 읽어보았습니다. 그러나 제가 보기엔 이 논문은 지나치게 희귀한 사례에 치중하고 있다고 느껴집니다. 따라서 저희 학술지와는 그다지 어울릴 것 같지는 않습니다. 하지만 당신이 원하신다면 이 논문을 다른 학술지들에 보내볼까 합니다. ‘고등교육연구(Studies in Higher Education)’지나 ‘고등교육고찰(Higher Education Review)’지 같은 학술지라면 받아줄 가능성이 있습니다. 다른 학술지에 귀하의 논문을 전해도 괜찮으실까요?"

필자는 학술지 측의 입장이 그렇다면 ‘고등교육연구’지에 보내도 좋다는 내용의 답신을 보냈다.

3. ‘고등교육연구(Studies in Higher Education)’ (영국)

1982년 5월 28일에 이 학술지의 편집인은 다음과 같은 서신을 필자에게 보냈다.

"유감스럽게도 귀하의 논문을 본 학술지에 게재하지 않는 쪽으로 심사위원들의 의견이 모아졌습니다. 표절 문제와 관련한 조사에 있어서 제기되는 불만사항들을 제대로 처리하는 절차의 부재를 제기하는 주제의식은, 그 자체로 흥미로운 것입니다. 그러나 그런 문제와 관련하여 특정한 사례에 너무 치중하고, 그 사례에 대해서만 세세하게 보고하는 것은 문제가 있어 보입니다. 다른 학자들의 논문에 있는 결함을 비판하는 내용의 논문을 게재하는 것도 학술지에서는 흔한 일이긴 하지만, 그러한 논문은 대체로 여러 가지 사례를 제시하는 편이고 특정한 사건에 치중하고 있지는 않습니다. 만약 귀하의 논문이 어떤 부조리를 고발하고 사람들의 이목을 끌기 위한 목적에서 작성된 것이라면 이야기가 다르겠지만, 추측하건대 이 논문은 표절 문제와 관련한 분쟁을 해결하는 과정에 대한 주제를 다루고 있는 것으로 보입니다. 따라서 좀 더 다양한 사례들을 제시해줘야 탄탄한 내용이 될 것으로 보입니다.“

4. ‘교육행정(Educational Administration Quarterly)’ (미국)

필자는 1982년 7월 12일에 논문을 투고했다. 8월 16일, 편집인은 다음과 같은 서신을 보내왔다.

"저희 학술지의 편집방침은 교육행정과 관련 기구에 대한 주요한 연구와 분석을 게재하는 것입니다. 당신의 사례 분석(case study)은 아무래도 특수하면서도 단독적인 상황인 것으로 보이기에, 대개의 우리 학술지 독자들에게는 흥미를 끌 수 없을 것 같습니다. 저희가 보기엔 어떤 이론의 정립과 관계되어 있지 않거나, 또는 다른 연구와 밀접하게 관련되어 있지 않은 고립된 사례에 대한 분석은, 일반화를 시키기도 어려울 뿐만이 아니라 후속 연구도 제한하는 문제가 있다고 생각합니다. 따라서, 최종적으로 귀하의 원고는 저희 학술지의 게재 대상에 들지 못했습니다. 허나 분명 흥미로운 사례이긴 하고 다른 고등교육 관련 학술지에 제출해볼 것을 권합니다.“

5. ‘오스트레일리언 쿼털리(Australian Quarterly)’

필자는 1982년 9월 7일에 논문을 투고했다. 9월 21일에 편집인은 다음과 같은 내용의 서신을 보내왔다.

"유감스럽지만 귀하의 논문을 ‘오스트레일리언 쿼털리’에 게재할 수 없음을 통보드리고자 합니다. 이를 귀하 논문에 대한 비판으로 심각하게 받아들일 필요는 없습니다. 논문을 읽어본 이들은 귀하의 논문에 대해서 다들 매우 흥미로운 내용의 논문이라고 생각했습니다. 그러나 현재 저희는 게재해야할 논문이 쌓여있는 상태이기 때문에 게재 절차의 경쟁률이 지나치게 높아져 있어서 특정 논문 선정에 애로가 많습니다."

6. ‘디스코스(Discourse)’ (호주)

필자는 1982년 9월 25일에 논문을 투고했다. 11월 11일에 편집인은 다음과 같은 서신을 보내왔다.

"저희는 명예훼손의 위험이 발생하지 않도록, 뉴캐슬 대학의 윌리엄스 교수가 당신의 논문을 미리 읽어볼 기회가 있어야 한다는 조언을 받았습니다. 따라서, 윌리엄스 교수의 판단을 구해보기 위하여 귀하의 논문 한 부를 그에게 보내는 일에 당신의 동의를 구하고자 합니다."

필자는 즉시 동의했다. 1983년 1월 24일, 편집인은 다음과 같은 답신을 필자에게 보냈다.

“1982년 10월 초 ‘디스코스’지에 제출된 귀하의 논문과 관련하여서 윌리엄스 교수로부터 답신을 받았습니다. 저희는 귀하의 논문을 게재하지 않기로 했습니다."

2월 1일, 필자와의 전화를 통해 ‘디스코스’의 편집인은 만약 모든 것이 다 뜻대로 문제없이 진행됐다면 논문을 게재했겠지만, 윌리엄스 교수의 답신과 퀸즐랜드 대학(University of Queensland, ‘디스코스’지의 발행처이기도 하다) 법무실의 자문으로 인해 출판위원회가 필자의 논문에 대한 게재 추진을 중단하기로 했다고 전해왔다.

7. ‘고등교육고찰(Higher Education Review)’ (영국)

필자는 1983년 2월 2일에 논문을 투고했다. 5월 9일에 편집인은 다음과 같은 서신을 보내왔다.

"저와 출판사는 논문 게재를 고려했고 그에 따른 법률자문을 구해봤습니다. 이후에 우리 학술지에는 귀하의 논문을 게재할 수 없다는 결론을 내렸습니다. 실망시켜드려 죄송합니다."

8. ‘아카데미(Academe)’ (미국)

필자는 1983년 8월 4일에 투고했다. 9월 22일, 학술지 측에서는 서면 형식으로 게재 거절을 통보해왔다.

9. ‘하바드교육고찰(Harvard Educational Review)’ (미국)

1983년 10월 19일, 필자는 논문을 투고했다. 12월 7일, 학술지 측에서는 서신 형식으로 게재 거절 통보를 보내왔다.

10. ‘제3차교육행정학 저널(Journal of Tertiary Educational Administration)’ (호주)

필자는 1984년 1월 25일에 논문을 투고했다. 3월 8일, 편집인들 중 한 사람이 다음과 같은 서신을 보내왔다:

"심사위원들은 귀하의 논문이 잘 읽혔으며 잘 쓰여졌고 또 고등교육의 몇 가지 중요한 문제점을 잘 부각시켰다고 생각합니다. 그럼에도 불구하고 심사위원들은 귀하의 논문을 현재의 상태 그대로 게재하는 데에는 몇 가지 문제가 있다고 생각합니다.

1. 표절 문제와 학자로서의 자격미달 문제에 대한 귀하의 생각은 지나치게 스파우츠 박사의 사례에만 메어있는 것 같습니다.

2. 저희는 귀하가 이미 ‘베스테스(Vestes)’지를 통해서도 스파우츠 박사의 사례를 다룬 것으로 알고 있습니다. 비록 논의를 위해 다른 주제를 달리 하기는 했지만 말입니다.

3. 현재 스파우츠 박사와 관계된 사건은 재판 중에 있어서 현 시점에서 이러한 내용의 논문을 게재하는 것은 경솔한 일일 수 있다고 생각합니다.

연구부정행위 문제와 관련 이미 수많은 표절이나 위조에 대한 사례가 있다는 것을 고려해봤을 때, 본 심사위원회에서는 당신이 좀 더 넓은 범위에서 정보를 취득해서 일반적인 내용의 논문을 작성하는 것이 보다 적절하지 않은가 판단하고 있습니다. 이는 스파우츠 박사의 사례가 본 논문에서 핵심이 되거나 또 인용이 되는 것을 금하려는 것은 아닙니다."

필자는 이 제안을 받아들여서 원문을 토대로 새로운 논문을 썼고 9월 28일에 제출했다. 새로운 논문은 본문에서와 같이 ‘논문 표절과 학계의 책임 회피(Plagiarism and Responsibility)‘라는 제목으로 10월호에 게재되었다.

관련기사 :

논문 표절을 둘러싼 분쟁과 권력의 문제

논문 표절 문제가 상아탑에서 다뤄지는 실태

참고문헌 REFERENCE

[1] The Shorter Oxford English Dictionary of Historical Principles. Oxford, Oxford University Press, 1973.

[2] 예를 들면 정부 기관들도 출판된 저작믈을 표절할 수 있다. 이에 대한 의혹은 다음을 참조하라. Baldwin, F. W., letter, The Australian, 14 March 1993, 8.

[3] Parenti, M. Power and the Powerless. New York, St. Martin's Press, 1978, x.

[4] Broad, W. & Wade, N. Betrayers of the Truth. New York, Simon & Schuster, 1982. (윌리엄 브로드, 니콜라스 웨이드 저, ‘진실을 배반한 과학자들’(미래M&B 출판사) 2007년도 국내출간)

[5] Lifton, R. J. The Broken Connection: On Death and the Continuity of Life, New York, Simon & Schuster, 1979, 24. 필자는 혼선을 피하기 위해서 리프튼의 각주 (1) 표시를 (*) 표시로 바꾸었다.

[6] “잠복기억현상(cryptomnesia)"이라고도 하는데, 다음 문헌을 보라. Merton, R. K. The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations. Chicago, University of Chicago Press, 1973, 402-412.

[7] 적절한 인용규칙과 관련해서는 다음을 참조하라. Ravetz, J. R. Scientific Knowledge and its Social Problems. Oxford, Clarendon Press, 1971, 256-257.

[8] 다음 사례를 보라. Willey, M. M. "Review Essay", American Sociological Review 35.3 (1970) 531-539; Pine, V. R. "Review Essay", Contemporary Sociology 1.4 (1972) 299-305.

[9] Martin, B. Nuclear Knights. Canberra,RupertPublicInterestMovement,1980,66-68.

[10] Broad & Wade, op. cit. (supra note4);Manwell,C.&Baker,C.M.A."Honesty in Science : A Partial Test of a Sociobiological Model of the Social Structure of Science", Search 12.6 (June 1981) 151-160; Mahoney, M. J. Scientist as Subject: The Psychological Imperative. Cambridge, Massachusetts, Ballinger, 1976; Mahoney, M. J. "Psychology of the Scientist: An Evaluative Review", Social Studies of Science 9 (1979) 349-375; Garfield, E. "From Citation Amnesia to Bibliographic Plagiarism", Current Contents 12.23 (9 June 1980) 5-9; St. James Roberts, I. "Cheating in Science", New Scientist 72 (25 November 1976) 466-469. 최근 몇 년 동안에 학술지 ‘사이언스’는 여러 표절 사건에 대해서 보도를 했다. 예를 들면: Norman, C. "Stanford Investigates Plagiarism Charge", Science 324 (6 April 1984) 35-36.

[11] Stavisky, L. P. "Term Paper 'Mills', Academic Plagiarism, and State Regulation", Political Science Quarterly 88.3 (September 1973) 445-461; Plotz, J. "Is a Crime Against the Mind no Crime at all?", Chronicle of Higher Education (2 February 1976) 32.

[12] Gaston, J. "Secretiveness and Competition for Priority of Discovery in Physics", Minerva 9 (1971) 472-492. 다음도 참조하라. Mitroff, I. I. The Subjective Side of Science: A Philosophical Inquiry into the Psychology of the Apollo Moon Scientists. Amsterdam, Elsevier, 1974.

[13] Hagstrom, W. O. "Competition in Science", American Sociological Review 39.1 (February 1974) 1-18. See also Mahoney, M. J. & Kimper, T. P. "From Ethics to Logic: A Survey of Scientists". In: Mahoney, 1976, op. cit. (supra note 10).

[14] “...저자 본인의 문헌을 추가시키는 것 외엔 특정 논문의 참고문헌 목록이 한 논문에서 다른 논문으로 그냥 통째로 넘어간다. 그리고 운이 좋다면 이것이 마치 플라스미드(유전자를 삽입하여 이를 다시 세균에 넣어 배양하는 유전자재조합용 DNA)처럼 차후에 관련 분야에 있어 표준적인 참고문헌 목록으로 인정받을 수도 있다.” 다음 문헌 Chargaff, E. "Triviality in Science: A Brief Meditation on Fashions", Perspectives on Biology and Medicine 19 (1976) 324-333, 인용은 다음에서 Manwell & Baker, op. cit. (supra note10)153.

데이빗 블라트는 다음과 같은 예시를 제시하고 있다. 핵물리학 논문에서는 여러 저자들이 u 변수의 특정 함수인 오일러 함수 P(u)를 정의하고 있다. 15의 인수에 따라, 각 논문들에는 최소한 2개 이상의 다른 P(u)에 대한 정의가 있다. 각 사례 모두 오일러가 1937년에 독일어로 발표한 원문이 1차 문헌으로 인용되어 있다. 하지만 함수 P(u)는 오일러의 논문에서는 정의가 내려진 적이 없다. (오일러 함수에 대한 정의는 Blatt, D. W. E. & McKellar, B. H. J. "Three-Body Force in Nuclear Matter", Physical Review C11 (1975) 614-620. 의 참고문헌 1 ,2 ,3 ,4, 15, 16에서 확인할 수 있다.)

[15] Witton, R. "Academics and Student Supervision: Apprenticeship or Exploitation?", Australian and New Zealand Journal of Sociology 9.3 (1973) 70-73; Morgan, R. Going Too Far: The Personal Chronicle of a Feminist. New York, Random House, 1977; Martin, B. "Exploiting the Academic Peons", Australian Society 2.9 (October 1983) 28-29. [Reprinted as "Academic exploitation".]

[16] Mitroff, op. cit. (supra note12);Gaston,op.cit.(supra note12);Gaston,J. Originality and Competition in Science: A Study of the British High Energy Physics Community. Chicago, University of Chicago Press, 1973.

[17] Martin, B. "The Scientific Straight jacket : The Power Structure of Science and the Suppression of Environmental Scholarship", Ecologist 11.1 (Jan/Feb 1981) 33-43; Abramson, J. The Invisible Woman: Discrimination in the Academic Profession. San Francisco, Jossey-Bass Publishers, 1975; Dixon, M. Things Which are Done in Secret. Montreal, Black Rose Books, 1976; Martin, B., Baker, C. M. A., Manwell, C. & Pugh, C. (eds) Intellectual Suppression. Sydney, Angus & Robertson, 1985(in publication).

[18] Broad & Wade, op. cit. (supra note4);Manwell&Baker,op.cit.(supra note10);Mahoney,op.cit.(supra note10);Epstein,S.S. The Politics of Cancer. San Francisco, Sierra Club Books, 1978; Epstein, S. S. "Polluted Data", The Sciences (New York Academy of Sciences) 8 (July/August 1978) 16-21.

[19] Williams, A. J. A study of the Characteristics and Performance of Small Business Owner/Managers in Western Australia. Unpublished PhD thesis. University of Western Australia, 1975.

[20] Spautz, M. "A Pathetic Patchwork of Pilfered Passages", In Vita Veritas (1 April 1982), parts (a) to (tt), available from Michael Spautz, 502/362 Glebe Road, Hamilton NSW 2300. Martin, B. "A Note on Some Cases of Alleged Lack of Citation of Secondary Sources in a Ph.D Thesis" (1983; available from the author on request), 앞의 내용은 스파우츠 박사가 제시한 바 있는, 윌리엄스 교수의 논문에 있는 표절 의혹 문장 8개에 대한 평가를 위한 자료로써 제시하는 것이다.

[21] Martin, B. "Disruption and Due Process : The Dismissal of Dr Spautz from the University of Newcastle", Vestes 26.1 (1983) 3-9. 스파우츠 박사는 뉴캐슬 대학의 고위 당국자들을 상대로 그의 해임 문제와 관련하여 송사를 여러 건 벌였다. 한 재판 결과에 따라 결국 벌금형이 내려졌고, 스파우츠 박사는 1983년 하반기에 벌금 미납을 이유로 투옥되었다. 그러나 이후에 어느 판사가 스파우츠 박사가 사실은 억울한 옥살이를 했다는 점을 발견해냈다.

[22] 필자는 이 사건과 관련된 여러 자료들을 갖고 있다.

[23] 과학계의 학적 사기 문제에 대해 개인과 기관의 대처를 도발적으로 논의한 문헌을 살펴보고자 한다면 다음을 참조하라. Armstrong, J. S, "The Ombudsman: Cheating in Management Science", Interfaces 13.4 (August 1983) 20-29.

[24] George, D. W., Vice-Chancellor, University of Newcastle, letters to M. E. Spautz, 6 March 1979 and 13 August 1979; George, D. W. "Dispute in the Department of Commerce", University of Newcastle C109:79 (8 October 1979) paragraphs 14, 38 and 39.

[25] Street, R., Vice-Chancellor, University of Western Australia, letter to M. E. Spautz, 11 February 1981: Street, R., letter to Brian Martin, 28 July 1981.

[26] Davis, R. "Anonymity: The Cancer of Academia", Educational Research and Perspectives 6.2 (December 1979) 3-11; Dixon, op. cit. (supra note17).

[27] Larson, M. S. The Rise of Professionalism: A Sociological Analysis. Berkeley, University of California Press, 1977, xi: "일반적으로 전문직 종사자들이 그보다 낮은 사회적 평가를 받고 있는 직업을 갖고 있는 개인들에 비해 윤리적일 것이라는 인식은, 경험적 증거로써 제대로 검토됐던 적이 거의 없다.". Bensman, J. Dollars and Sense: Ideology, Ethics, and the Meaning of Work in Profit and Nonprofit Organizations. New York, Macmillan, 1967, 앞선 내용은 학계의 윤리와 관련해 일반적인 내용을 제시하고 있다. 다음도 참조하라. Watson, D. L. Scientists are Human. London, Watts & Co., 1938.

[28] 시릴 버트와 관련해서는 Kamin, L. J. The Science and Politics of I.Q. Potomac, Maryland, Lawrence Erlbaurn Associates, 1974; 와 Hearnshaw, L. S. Cyril Burt Psychologist. London, Hodder & Stoughton, 1979 를 보라. 아이작 뉴턴(Isacc Newton)과 관련해서는 Westfall, R. S. "Newton and the Fudge Factor", Science 179 (23 February 1973) 751-758, 그리고 Manuel, F. E. A Portrait of Isaac Newton. Cambridge, Massachusetts, Belknap Press of Harvard University Press, 1968 을 보라. 뉴턴의 데이타 변조 문제는 라이프니츠(Leibniz)와의 우선권 분쟁에서 나타났다.

[29] 예를 들어, a handbook of research methods (Barzun, J. & Graff, H. F. The Modern Researcher. Rev. ed. New York, Harcourt, Brace & World, 1970), 앞의 문헌은 표절 문제나 다른 학적인 원칙 위반 문제에 대해서는 아예 언급이 없다. 저자들의 이같은 학적인 원칙 위반 문제들에 대한 외면은, 그런 문제들이 구태여 고차원적인 논의가 필요없는 워낙 기초적이고 상식적인 잘못이라서 따로이 언급하지 않아도 된다는 생각에서 비롯된 것일 수도 있다. 하지만, 실제로 학계에서 나타나고 있는 표절 문제와 다른 학적인 원칙 위반 문제의 만연함은 저자들의 그같은 생각이 잘못이라는 것을 보여주고 있다.

▶ 기사 내용의 엄정성을 기하기 위해 본 기사 내용 중에서 연구윤리와 관계된 전문적인 내용은 연구진실성검증센터 측이 직접 작성하였음을 밝힙니다. 기타 연구진실성검증과 관련한 문의와 상담은 연구진실성검증센터 이메일(center4integrity@gmail.com) 또는 전화(02-720-8828)로 연락주시기 바랍니다.

댓글 없음:

댓글 쓰기