제목 : 논문 표절을 둘러싼 분쟁과 권력의 문제

부제목 : 권력관계, 그리고 당사자들이 표절로 인한 비난을 최소화하기 위한 수법을 중심으로 살펴보는 논문 표절 문제

- 황의원 연구진실성검증센터장 center4integrity@gmail.com

- 등록 2015.01.06 23:29:35

▲ 브라이언 마틴 교수의 ‘Plagiarism Struggles’ (https://www.uow.edu.au/~bmartin/pubs/08plagiary.html)

※ 이 글은 호주 올롱공 대학교(University of Wollongong) 사회과학과 브라이언 마틴(Brian Martin) 교수의 논문인 ‘Plagiarism Struggles’을 연구진실성검증센터(센터장 황의원, http://c4integrity.blogspot.kr)가 번역(의역)한 것입니다.

브라이언 마틴 교수는 서울대 법대 조국 교수의 표절을 버클리대 법대와 서울대 법대가 은폐해버린 문제, 또 JTBC 손석희 사장의 표절을 미네소타대가 은폐해버린 문제에 대해서 연구진실성검증센터가 상담을 의뢰하자 본 글을 소개해줬습니다. 연구진실성검증센터는 앞으로 브라이언 마틴 교수에게 조국 교수와 손석희 사장의 표절 및 표절 은폐 문제를 비롯해 한국 상아탑에서의 벌어지는 부조리 문제에 대한 상세한 자료를 제공하기로 했습니다.

브라이언 마틴 교수는 연구윤리와 관련해서는 '2차 문헌 표절(plagiarism of secondary source)‘, 다른 말로 '재인용 표절' 개념을 선구적으로 제시한 학자 중 한 사람입니다. 본 글은 논문 표절을 둘러싼 분쟁에 있어서 사실관계와 공정하고 합리적인 절차가 아닌, 권력관계, 갑을관계가 어떻게 관련 분쟁 상황을 좌지우지하게 되는지에 대해서 설명하고 있습니다.

이 논문은 연구부정행위 문제 관련 전문 학술지인 ‘플래쥐어리 : 표절, 위조, 변조에 대한 학제간 연구(Plagiary : Cross-Disciplinary Studies in Plagiarism, Fabrication, and Falsification)’ 2008년 3월호에 실렸습니다. 본 글의 사진들과 자막들은 모두 연구진실성검증센터가 편집한 것입니다.

요약 Abstract

표절은 표절자와 고발자(제보자) 사이의 분쟁으로 분석해 볼 수 있다. 학생처럼 ‘권력이 없는 표절자(weak perpetrator)’의 경우에는 표절이 지적됐을 시 표절자라는 낙인을 피하기 위해서 단순히 표절 사실을 숨기고 변명을 하는 수법으로써 그 문제로부터 벗어나려 한다. 하지만, 표절자가 사회적으로 강한 권력을 갖고 있는 경우는 얘기가 전혀 달라진다. ‘권력을 가진 표절자(powerful perpetrator)’는 표절이 지적됐을 시 표절자라는 사회적 비난을 피하기 위해서 더 다양한 수법을 활용할 수 있다. 이런 수법에는 제보자를 비난하고 제도권의 공식적인 기관(법원이나 학교 등의 배경)을 통해 거짓된 정의와 진실을 만들어내고 또 제보자를 협박하는 것 등이 있다. ‘권력을 가진 표절자’와 ‘권력이 없는 표절자’와 관련, 두 가지 사례 연구를 통해 표절에 대한 분쟁에서 당사자들이 사용하는 수법들에 대해 설명을 해보고자 한다.

도입 Introduction

표절 문제를 다루는 대부분의 문헌들은, 표절에 대한 설명, 폭로, 비난, 이해에 관한 것으로서 해당 문제를 다루고 있다.(예를 들어, Anderson 1998; Harris 2001; Howard 1999; Mallon 1989; Sutherland-Smith 2008).

하지만 필자는 이 표절 문제를 ‘표절자와 고발자 사이의 당사자 간 분쟁’이라는 관점에서 바라보고자 한다. 표절 혐의를 둘러싼 분쟁은 표절 사실을 은폐하거나 적발하는 형태로서 나타나는데, 이것은 부분이고 더 넓게 보자면 이런 분쟁은 각 당사자들(표절자와 고발자)이 보이는 여러 반응들과 관련돼 있다.

즉, ‘표절자와 고발자 사이의 당사자 간 분쟁’이란 사람들이 표절 혐의에 대해 어떻게 생각하고, 또 어떤 반응을 보일지에 대한 것이라고 말할 수 있다.

이하 세 가지 예시는 표절과 관련해서 나타나는, 표절자와 고발자(제보자) 사이의 거개의 역학 관계라고 할 수 있다.

1. 먼저 ‘권력이 없는 표절자’와 ‘권력을 가진 고발자’의 경우가 있는데, 이는 보통 고등학생이나 학부생이 감독의 지위에 있는 교사나 교수로부터 표절 혐의가 있다고 지적받는 경우이다.

2.‘ 권력을 가진 표절자’와 ‘권력이 없는 고발자’의 경우가 있다. 이 경우의 예로는 교수가 학생의 저작을 표절하여 논문을 제출해 피표절자인 학생이 표절자인 교수에게 표절 혐의를 제기하는 것이다. 또 다른 예로는 표절자가 어느 한 조직의 수장이거나, 또는 공직자인 경우가 있다

3. 표절자와 고발자의 권력과 지위가 서로 대등한 경우가 있다. 이런 경우의 예로는 한 교수가 다른 동료 교수의 학문적 성과를 표절하는 경우가 있다.

본문에선 위 세 가지 시나리오에서 각 당사자들의 주요 대응 수법들(tactics)에 대해 설명할 것이다. 본 분석에 있어서 필자는 표절 문제와 관련 일반적 관심사보다는, 실제로 사람들이 표절 문제를 다루는데 있어 어떤 일을 할 수 있고, 또 실제로 어떤 일을 하고 있는지에 초점을 맞췄다. (이러한 관점은 솔트마쉬의 연구(Saltmarsh 2004)에 힘입은 것인데, 그는 ‘표절’ 행위가 학생들이 교육 시스템에서 성공하기 위한 전략의 하나라고 주장했다.)

브라이언 마틴 교수는 서울대 법대 조국 교수의 표절을 버클리대 법대와 서울대 법대가 은폐해버린 문제, 또 JTBC 손석희 사장의 표절을 미네소타대가 은폐해버린 문제에 대해서 연구진실성검증센터가 상담을 의뢰하자 본 글을 소개해줬습니다. 연구진실성검증센터는 앞으로 브라이언 마틴 교수에게 조국 교수와 손석희 사장의 표절 및 표절 은폐 문제를 비롯해 한국 상아탑에서의 벌어지는 부조리 문제에 대한 상세한 자료를 제공하기로 했습니다.

브라이언 마틴 교수는 연구윤리와 관련해서는 '2차 문헌 표절(plagiarism of secondary source)‘, 다른 말로 '재인용 표절' 개념을 선구적으로 제시한 학자 중 한 사람입니다. 본 글은 논문 표절을 둘러싼 분쟁에 있어서 사실관계와 공정하고 합리적인 절차가 아닌, 권력관계, 갑을관계가 어떻게 관련 분쟁 상황을 좌지우지하게 되는지에 대해서 설명하고 있습니다.

이 논문은 연구부정행위 문제 관련 전문 학술지인 ‘플래쥐어리 : 표절, 위조, 변조에 대한 학제간 연구(Plagiary : Cross-Disciplinary Studies in Plagiarism, Fabrication, and Falsification)’ 2008년 3월호에 실렸습니다. 본 글의 사진들과 자막들은 모두 연구진실성검증센터가 편집한 것입니다.

요약 Abstract

표절은 표절자와 고발자(제보자) 사이의 분쟁으로 분석해 볼 수 있다. 학생처럼 ‘권력이 없는 표절자(weak perpetrator)’의 경우에는 표절이 지적됐을 시 표절자라는 낙인을 피하기 위해서 단순히 표절 사실을 숨기고 변명을 하는 수법으로써 그 문제로부터 벗어나려 한다. 하지만, 표절자가 사회적으로 강한 권력을 갖고 있는 경우는 얘기가 전혀 달라진다. ‘권력을 가진 표절자(powerful perpetrator)’는 표절이 지적됐을 시 표절자라는 사회적 비난을 피하기 위해서 더 다양한 수법을 활용할 수 있다. 이런 수법에는 제보자를 비난하고 제도권의 공식적인 기관(법원이나 학교 등의 배경)을 통해 거짓된 정의와 진실을 만들어내고 또 제보자를 협박하는 것 등이 있다. ‘권력을 가진 표절자’와 ‘권력이 없는 표절자’와 관련, 두 가지 사례 연구를 통해 표절에 대한 분쟁에서 당사자들이 사용하는 수법들에 대해 설명을 해보고자 한다.

도입 Introduction

표절 문제를 다루는 대부분의 문헌들은, 표절에 대한 설명, 폭로, 비난, 이해에 관한 것으로서 해당 문제를 다루고 있다.(예를 들어, Anderson 1998; Harris 2001; Howard 1999; Mallon 1989; Sutherland-Smith 2008).

하지만 필자는 이 표절 문제를 ‘표절자와 고발자 사이의 당사자 간 분쟁’이라는 관점에서 바라보고자 한다. 표절 혐의를 둘러싼 분쟁은 표절 사실을 은폐하거나 적발하는 형태로서 나타나는데, 이것은 부분이고 더 넓게 보자면 이런 분쟁은 각 당사자들(표절자와 고발자)이 보이는 여러 반응들과 관련돼 있다.

즉, ‘표절자와 고발자 사이의 당사자 간 분쟁’이란 사람들이 표절 혐의에 대해 어떻게 생각하고, 또 어떤 반응을 보일지에 대한 것이라고 말할 수 있다.

이하 세 가지 예시는 표절과 관련해서 나타나는, 표절자와 고발자(제보자) 사이의 거개의 역학 관계라고 할 수 있다.

1. 먼저 ‘권력이 없는 표절자’와 ‘권력을 가진 고발자’의 경우가 있는데, 이는 보통 고등학생이나 학부생이 감독의 지위에 있는 교사나 교수로부터 표절 혐의가 있다고 지적받는 경우이다.

2.‘ 권력을 가진 표절자’와 ‘권력이 없는 고발자’의 경우가 있다. 이 경우의 예로는 교수가 학생의 저작을 표절하여 논문을 제출해 피표절자인 학생이 표절자인 교수에게 표절 혐의를 제기하는 것이다. 또 다른 예로는 표절자가 어느 한 조직의 수장이거나, 또는 공직자인 경우가 있다

3. 표절자와 고발자의 권력과 지위가 서로 대등한 경우가 있다. 이런 경우의 예로는 한 교수가 다른 동료 교수의 학문적 성과를 표절하는 경우가 있다.

본문에선 위 세 가지 시나리오에서 각 당사자들의 주요 대응 수법들(tactics)에 대해 설명할 것이다. 본 분석에 있어서 필자는 표절 문제와 관련 일반적 관심사보다는, 실제로 사람들이 표절 문제를 다루는데 있어 어떤 일을 할 수 있고, 또 실제로 어떤 일을 하고 있는지에 초점을 맞췄다. (이러한 관점은 솔트마쉬의 연구(Saltmarsh 2004)에 힘입은 것인데, 그는 ‘표절’ 행위가 학생들이 교육 시스템에서 성공하기 위한 전략의 하나라고 주장했다.)

▲ 브라이언 마틴(Brian Martin) 교수에 대한 위키 항목 ( http://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Martin_(professor) )

▲ 브라이언 마틴 교수의 홈페이지 ( http://www.uow.edu.au/~bmartin )

본문을 작성하기 위해 처음 뼈대를 구성하면서, 필자는 표절 문제와 관련 사회적 비난을 피하려는 부정한 의도를 가진 ‘권력을 가진 표절자’가, 그의 목적을 달성하기 위해 사용하는 아래 5가지 주요 수법들에 대한 증거를 찾아볼 수 있었다.

- 표절을 한 사실을 은폐

- 피표절자를 평가절하

- 거짓말, 결과의 축소, 타인을 비방, 사건의 날조 등을 통한 사건의 합리화

- 제도권의 공식적인 기관(학교 또는 법원 등)을 통해 정당한 외관을 부여

- 피표절자와 목격자에 대한 위협과 매수

사실 이러한 수법들은 검열이나 따돌림, 성희롱, 부당해고, 고문, 대량학살, 전쟁 등 여러 인간사의 부당행위 전반에 걸쳐 사용되고 있다(Martin 2007). 따라서 위와 비슷한 수법들을 표절을 둘러싼 분쟁에서도 충분히 찾아볼 수 있을 거라 개연적으로 충분히 예상해볼 수 있다.

표절 분쟁에서 동원되는 수법들을 본격적으로 설명하기 이전에, 바로 아래에서는 먼저 표절의 유형과 관련 용어에 대해 먼저 설명할 것이다.

필자는 표절자들의 사례를 살펴보면서 표절 문제를 둘러싸고 어떤 수법들이 사람들이 느끼는 표절의 부당성을 더 확장시키거나 축소시키는지 연구했다.

그다음에 필자는 표절 사례에 대한 증거를 수집하는 어려움에 대해 언급한 후에, 현재 표절 혐의를 받고 있는 호주의 학자 ‘킴 워커(Kim Walker)’와 ‘데이빗 로빈슨(David Robinson)’의 사례를 제시할 것이다.

그다음에는 다른 형태의 부조리 사례들과, 허위 표절 혐의 제기, 과도한 징계, 인신공격 수법들에 대해 설명할 것이다.

결론 부분에서는 표절 문제와 관련해서 단순히 지식인의 ‘도덕성(morality)’ 문제보다는 당사자들이 사용한 ‘수법(tactics)’ 문제에 집중함으로써 우리가 얻을 수 있는 이득에 대하여 정리할 것이다.

본문에서 사용한 “표절(plagiarism)”이란 용어는 사실 “표절 혐의(alleged plagiarism)”를 의미한다. 같은 맥락에서, 여기서 사용하는 “표절자(perpetrator)”란 용어는 “표절 혐의를 받는 자(alleged perpetrator)”를 의미한다. 왜냐하면 이 글의 목적은 표절 문제를 둘러싼 분쟁에서 당사자들이 사용하는 수법을 분석하는 것이지, 표절 혐의 자체의 진위나 표절 문제제기의 옳고 그름을 판단하려는 것이 아니기 때문이다.

표절 문제를 둘러싼 분쟁은 “표절”이나 “표절자”라는 용어를 과연 사용해야할 것인지 여부에 관한 경우도 많다. 표절 문제가 제대로 해결되지 않았고 당사자들을 정확히 어떻게 불러야할지 논란이 있는 경우에는 이 점을 특히 강조하기 위해 “혐의가 제기된(alleged)”이란 용어를 덧붙이도록 하겠다.

표절이란 무엇인가? What is plagiarism?

넓은 의미로서 표절이란, 바로 다른 사람의 아이디어를 자신의 아이디어인 것처럼 사칭하는 것이다. 가장 적발하기 쉬우며 확증이 용이한 표절은 타인의 아이디어의 구현체인 표현을 베끼는 표절, 곧 ‘텍스트 표절(word-for-word plagiarism)’이다. ‘텍스트 표절’은 타인의 문구, 문장, 문단 혹은 저작 전체를 ‘적절한 인용규칙 준수 없이(without adequate acknowledgement)' 베끼는 것이다. 이와 비교했을 때, 확증이 훨씬 어려운 표절은 타인의 아이디어를, 같은 표현이 아닌 전혀 다른 표현으로서 베껴내 표절을 하는 경우이다.

서구에서는 표절 행위를 시험에서 컨닝과 같은 종류의 범죄라고 여기고 있을 정도로 이것이 잘못된 행위라는데 광범위한 공감대가 있다. 서구 사회에서는 표절은 정당한 노력과 자격이 없이, 다른 이의 성과를 빼앗고 명예를 얻고자 하는 부정행위라고 평가된다.

그러나, 표절의 낙인이 찍히는 일은 대학원생의 결과물과 관련한, 일정한 상황에서나 나타나는게 현실이다. 예컨대, 저명인사가 대필자를 통해 자서전을 내는 등의 상황에서는, 표절이란 용어가 사용되지 않는다. 필자는 이런 경우를 ‘제도화된 표절(Institutional Plagiarism)’이라고 지적했던 바 있다(Martin 1994).

달리보면 표절이라 할 수 있음에도 표절로 여겨지지 않는 또다른 예로는 연설문 작성가들이 작성한 원고로 연설하는 정치인의 경우(Schelesinger 2008)와 상급 기관의 공무원이 하부 기관에서 작성한 보고서를 그들의 명의로 배포하는 경우가 있다. 그리고 대학원생이 전부 혹은 거의 다 작성한 저작에 자신을 공동연구자로 등재하는 교수의 경우가 있다(Martin 1986, Witton 1973).

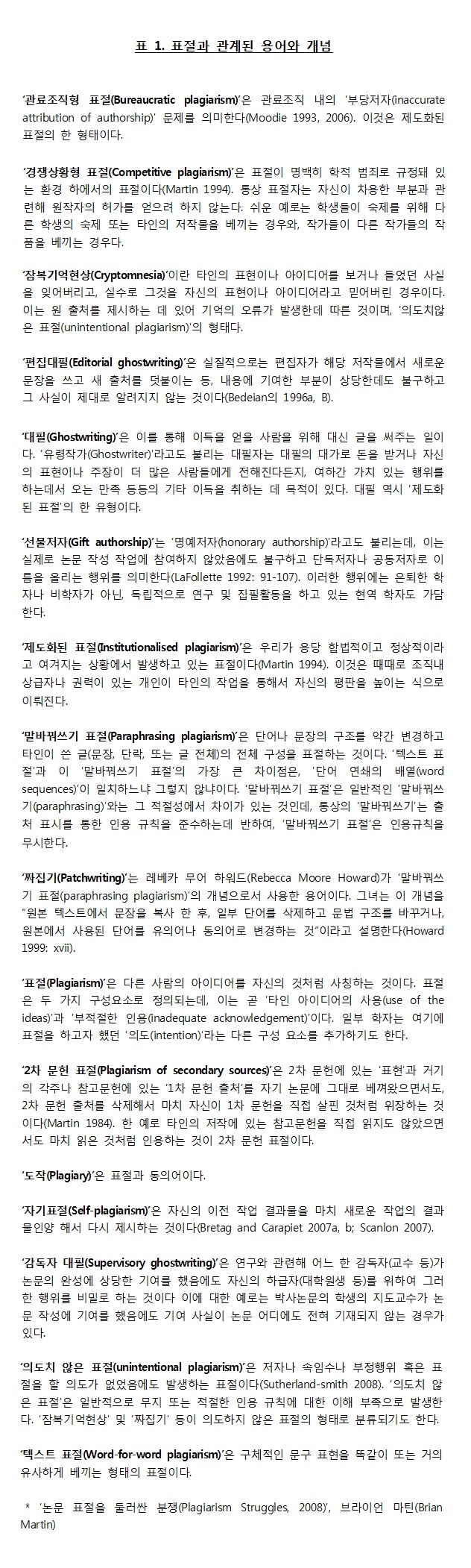

아래에서 설명하겠지만 ‘제도화된 표절’은 눈에 잘 띄지도 않을뿐더러, 문제를 보는 틀을 바꿔서 표절의 낙인에서 벗어난다. 일반적인 의미의 표절에 대해서 필자는 ‘경쟁상황형 표절(competitive plagiarism)’이라고 개념화하였으며, 아래 ‘표 1’에서 관련 다양한 용어들로 개괄하였다.

- 표절을 한 사실을 은폐

- 피표절자를 평가절하

- 거짓말, 결과의 축소, 타인을 비방, 사건의 날조 등을 통한 사건의 합리화

- 제도권의 공식적인 기관(학교 또는 법원 등)을 통해 정당한 외관을 부여

- 피표절자와 목격자에 대한 위협과 매수

사실 이러한 수법들은 검열이나 따돌림, 성희롱, 부당해고, 고문, 대량학살, 전쟁 등 여러 인간사의 부당행위 전반에 걸쳐 사용되고 있다(Martin 2007). 따라서 위와 비슷한 수법들을 표절을 둘러싼 분쟁에서도 충분히 찾아볼 수 있을 거라 개연적으로 충분히 예상해볼 수 있다.

표절 분쟁에서 동원되는 수법들을 본격적으로 설명하기 이전에, 바로 아래에서는 먼저 표절의 유형과 관련 용어에 대해 먼저 설명할 것이다.

필자는 표절자들의 사례를 살펴보면서 표절 문제를 둘러싸고 어떤 수법들이 사람들이 느끼는 표절의 부당성을 더 확장시키거나 축소시키는지 연구했다.

그다음에 필자는 표절 사례에 대한 증거를 수집하는 어려움에 대해 언급한 후에, 현재 표절 혐의를 받고 있는 호주의 학자 ‘킴 워커(Kim Walker)’와 ‘데이빗 로빈슨(David Robinson)’의 사례를 제시할 것이다.

그다음에는 다른 형태의 부조리 사례들과, 허위 표절 혐의 제기, 과도한 징계, 인신공격 수법들에 대해 설명할 것이다.

결론 부분에서는 표절 문제와 관련해서 단순히 지식인의 ‘도덕성(morality)’ 문제보다는 당사자들이 사용한 ‘수법(tactics)’ 문제에 집중함으로써 우리가 얻을 수 있는 이득에 대하여 정리할 것이다.

본문에서 사용한 “표절(plagiarism)”이란 용어는 사실 “표절 혐의(alleged plagiarism)”를 의미한다. 같은 맥락에서, 여기서 사용하는 “표절자(perpetrator)”란 용어는 “표절 혐의를 받는 자(alleged perpetrator)”를 의미한다. 왜냐하면 이 글의 목적은 표절 문제를 둘러싼 분쟁에서 당사자들이 사용하는 수법을 분석하는 것이지, 표절 혐의 자체의 진위나 표절 문제제기의 옳고 그름을 판단하려는 것이 아니기 때문이다.

표절 문제를 둘러싼 분쟁은 “표절”이나 “표절자”라는 용어를 과연 사용해야할 것인지 여부에 관한 경우도 많다. 표절 문제가 제대로 해결되지 않았고 당사자들을 정확히 어떻게 불러야할지 논란이 있는 경우에는 이 점을 특히 강조하기 위해 “혐의가 제기된(alleged)”이란 용어를 덧붙이도록 하겠다.

표절이란 무엇인가? What is plagiarism?

넓은 의미로서 표절이란, 바로 다른 사람의 아이디어를 자신의 아이디어인 것처럼 사칭하는 것이다. 가장 적발하기 쉬우며 확증이 용이한 표절은 타인의 아이디어의 구현체인 표현을 베끼는 표절, 곧 ‘텍스트 표절(word-for-word plagiarism)’이다. ‘텍스트 표절’은 타인의 문구, 문장, 문단 혹은 저작 전체를 ‘적절한 인용규칙 준수 없이(without adequate acknowledgement)' 베끼는 것이다. 이와 비교했을 때, 확증이 훨씬 어려운 표절은 타인의 아이디어를, 같은 표현이 아닌 전혀 다른 표현으로서 베껴내 표절을 하는 경우이다.

서구에서는 표절 행위를 시험에서 컨닝과 같은 종류의 범죄라고 여기고 있을 정도로 이것이 잘못된 행위라는데 광범위한 공감대가 있다. 서구 사회에서는 표절은 정당한 노력과 자격이 없이, 다른 이의 성과를 빼앗고 명예를 얻고자 하는 부정행위라고 평가된다.

그러나, 표절의 낙인이 찍히는 일은 대학원생의 결과물과 관련한, 일정한 상황에서나 나타나는게 현실이다. 예컨대, 저명인사가 대필자를 통해 자서전을 내는 등의 상황에서는, 표절이란 용어가 사용되지 않는다. 필자는 이런 경우를 ‘제도화된 표절(Institutional Plagiarism)’이라고 지적했던 바 있다(Martin 1994).

달리보면 표절이라 할 수 있음에도 표절로 여겨지지 않는 또다른 예로는 연설문 작성가들이 작성한 원고로 연설하는 정치인의 경우(Schelesinger 2008)와 상급 기관의 공무원이 하부 기관에서 작성한 보고서를 그들의 명의로 배포하는 경우가 있다. 그리고 대학원생이 전부 혹은 거의 다 작성한 저작에 자신을 공동연구자로 등재하는 교수의 경우가 있다(Martin 1986, Witton 1973).

아래에서 설명하겠지만 ‘제도화된 표절’은 눈에 잘 띄지도 않을뿐더러, 문제를 보는 틀을 바꿔서 표절의 낙인에서 벗어난다. 일반적인 의미의 표절에 대해서 필자는 ‘경쟁상황형 표절(competitive plagiarism)’이라고 개념화하였으며, 아래 ‘표 1’에서 관련 다양한 용어들로 개괄하였다.

▲ 표 1. 표절과 관계된 용어와 개념

다른 유형의 표절이 개념화 될 수도 있을테고, 아직 학계에 제대로 보고되지 않은 유형의 표절이 널리 자행되고 있을 수도 있다. 본문의 표절 용어들과 개념들은 필자가 스스로 고안한 몇 가지 용어들, 개념들을 포함하고 있다(Martin 1984, 1994). 물론 다른 사람들도 같거나 비슷한 개념들에 대하여 그들 고유의 용어들을 사용하고 있을 수 있다.

일반적인 의미에서의 표절, 곧 ‘경쟁상황형 표절’은 워낙에 나쁜 것으로 평가되고 있고, 이러한 표절 혐의는 학자에게 굉장히 치명적일 수 있다. 사실관계에서 문제가 있는 일부 무분별한 표절 혐의 제기는 잘못된 것으로, 무고한 학자를 부조리한 상황으로 몰고 가게 된다. 또한 표절에 대한 징계가 너무 지나친 경우도 역시 또 다른 부조리한 상황이다. 대학에서 어떤 학생이 부적절한 인용으로서의 표절을 범했을 때, 해당 연구결과물에 대한 인정을 완전히 취소하고 심지어 퇴학 조치까지 내리는 것은 부조리한 상황일 수 있다.

몇몇 표절 문제들은 그 양상이 매우 분명하여 논란이 적다. 그러나 어떤 경우에는 표절 문제가 사실의 문제가 아닌 판단과 해석의 문제로 넘어가 버리기도 한다. 또한 표절에 대한 적정 수준의 징계에 대해서도 논의가 분분하다. 만약 몇 가지 표절 사례들이 발견되었고 이에 대해 강력한 징계가 이뤄진다면, 그것은 표절이 적발된 불운한 표절자들에 대해서만 대응이 지나치게 이뤄진 것으로 여겨질 수도 있다. 이에 따라 표절자나 고발자 사이에는 징계수준에 대한 합의가 이뤄지지 않으며, 이러한 의견의 불일치는 징계의 수준이 어떠하든지 간에 당사자들로 하여금 불만을 낳게 한다.

‘권력이 없는 표절자’의 경우 The case of the weak perpetrator

권력관계로 분석을 해보자면, 일단 표절을 한 학생은 표절을 한 교수에 비하여 표절이 적발됐을 경우 관련 대응을 하기에 수세적인 위치에 있다. 또 젊은 학자가 표절자인 경우에도 저명한 중견 학자가 표절자일 때에 비하여 표절이 적발됐을 경우 대응을 하기에 약한 위치에 있다. 그러나 이러한 경우에도 드물긴 하지만 예외들이 존재한다. 표절을 저지른 학생이 학교에 영향력이 강한 후원자의 딸인 경우가 이러한 예외에 해당한다.

그러나 이 시나리오에서는 통상 표절 혐의을 제기하고 징계를 부여하는 자들에 비하여 권력관계상 상대적으로 약한 지위에 있는 표절자들이 표절이 적발됐을 경우의 문제를 다룰 것이다. 유학생이 모국어가 아닌 언어로 논문을 작성을 하고 모국의 문화나 규범과는 상이한 사회에서 공부를 하는 경우 역시 이 시나리오로 설명이 가능할 것이다.

고의적으로 표절을 저지른, ‘권력이 없는 표절자’가 표절 혐의로 비난을 피하기 위해 사용하는 수법은 애초에 표절이 잘 드러나지 않게 표절을 하는 것이다. 즉, 표절을 은폐하는 것인데, 여기에는 다음과 같은 다양한 수법들이 있다.

- 잘 알려지지 않은 문헌를 찾아 표절하는 것.

- 여러 문헌들을 이어 붙여서 짜깁기.

- 관계된 외국어 문헌을 번역기를 통해 번역한 후에 적당히 다듬기.

- 사람을 고용하여 글을 대신 작성하게 하기.

- 말바꿔쓰기.

‘권력이 없는 표절자’ 문제를 처리하기 위해서는 보통 표절을 적발하고 검증한 후 그 결과를 문서화하여 공개하는 일이 수반된다. ‘권력이 없는 표절자’가, 특히 ‘텍스트 표절’을 저질렀을 경우에는 이는 매우 쉬운 일이다. 이를테면 표절 검증 프로그램 등을 사용하면 표절을 쉽게 확인할 수 있다. 물론 그것이 표절임을 확증하기 위해선 표절문헌과 피표절문헌의 내용이 서로 똑같다는 증거 외에, 표절문헌이 피표절문헌에 대해서 인용처리를 하지 않았다거나 적절치 않은 인용처리였다는 증거가 수반되어야 한다.

‘텍스트 표절‘이 아닌 경우에는, 표절을 입증하기가 훨씬 어렵다. 만약 어떤 학생이 좋은 문장 표현을 어디선가 발견하고 그것을 요령껏 변형하여 과제에 사용하는 경우를 상정해봤을 때, 그 내용에 익숙하지 않은 교수로서는 그것이 ’아이디어 표절‘이나 ’말바꿔쓰기 표절‘일 거라고 의심할 수는 있으나 그것을 입증하기는 쉽지 않다. 표절이 된 문헌의 내용에 대해 아주 익숙한 교수라 할지라도 학생이 표절을 했다는 사실을 입증하기는 어렵다.

하지만 이런 경우들은 보통 문제가 되지 않는다. 왜냐하면 ‘권력이 없는 표절자’의 경우, 설사 타인의 저작을 표절해 이득을 취했을지라도 그것은 보통 수업의 과제 성취 수준에서 그치는 경우가 대부분이기 때문이다. 학술대회에서의 발표와 같은 더 넓은 범주를 생각해본대도, 한 학자가 타인의 업적을 말바꿔쓰기 식으로 표절해서 순간 주목을 받았다고 하더라도 그것은 단기적인 흥행일 뿐이지, 그것으로 그 학자의 본질적인 평판이 올라갈 가능성은 없다.

‘권력이 없는 표절자’가 표절 혐의로 비난받는 것을 피하기 위해 은폐 외에 사용하는 또 다른 수법은 그 표절이 의도적이거나 타인에게 피해를 입히지 않았다는 점을 강조하는 것이다.

- “그러려고 했던 건 아니다.”

- “실수로 그랬다.”

- “도대체 어쩌다가 그런 일이 발생했는지 모르겠다.”

- “그게 잘못인 줄 몰랐다.”

- “원저작자가 너무 잘 설명해서 내가 할 수 있는 게 없었다.”

- “표절부위는 조금 밖에 없다.”

- “원저작자가 베껴도 괜찮다고 했다.”

- “다시는 그러지 않겠다.”

일단 당사자가 표절을 부인하는 경우에는 표절 입증이 어렵다. 가령, 고의성을 부정한다든지, “원저자가 내 글이 더 낫다고 말했다”는 식으로 표절의 의도는 없었음을 변명을 하는 경우가 그렇다. 헌데, 이것은 오히려 인용이 부적절한 방식으로 이루어졌음은 인정하는 것으로, 그 자체로 표절을 입증하기도 한다.

일반적인 의미에서의 표절, 곧 ‘경쟁상황형 표절’은 워낙에 나쁜 것으로 평가되고 있고, 이러한 표절 혐의는 학자에게 굉장히 치명적일 수 있다. 사실관계에서 문제가 있는 일부 무분별한 표절 혐의 제기는 잘못된 것으로, 무고한 학자를 부조리한 상황으로 몰고 가게 된다. 또한 표절에 대한 징계가 너무 지나친 경우도 역시 또 다른 부조리한 상황이다. 대학에서 어떤 학생이 부적절한 인용으로서의 표절을 범했을 때, 해당 연구결과물에 대한 인정을 완전히 취소하고 심지어 퇴학 조치까지 내리는 것은 부조리한 상황일 수 있다.

몇몇 표절 문제들은 그 양상이 매우 분명하여 논란이 적다. 그러나 어떤 경우에는 표절 문제가 사실의 문제가 아닌 판단과 해석의 문제로 넘어가 버리기도 한다. 또한 표절에 대한 적정 수준의 징계에 대해서도 논의가 분분하다. 만약 몇 가지 표절 사례들이 발견되었고 이에 대해 강력한 징계가 이뤄진다면, 그것은 표절이 적발된 불운한 표절자들에 대해서만 대응이 지나치게 이뤄진 것으로 여겨질 수도 있다. 이에 따라 표절자나 고발자 사이에는 징계수준에 대한 합의가 이뤄지지 않으며, 이러한 의견의 불일치는 징계의 수준이 어떠하든지 간에 당사자들로 하여금 불만을 낳게 한다.

‘권력이 없는 표절자’의 경우 The case of the weak perpetrator

권력관계로 분석을 해보자면, 일단 표절을 한 학생은 표절을 한 교수에 비하여 표절이 적발됐을 경우 관련 대응을 하기에 수세적인 위치에 있다. 또 젊은 학자가 표절자인 경우에도 저명한 중견 학자가 표절자일 때에 비하여 표절이 적발됐을 경우 대응을 하기에 약한 위치에 있다. 그러나 이러한 경우에도 드물긴 하지만 예외들이 존재한다. 표절을 저지른 학생이 학교에 영향력이 강한 후원자의 딸인 경우가 이러한 예외에 해당한다.

그러나 이 시나리오에서는 통상 표절 혐의을 제기하고 징계를 부여하는 자들에 비하여 권력관계상 상대적으로 약한 지위에 있는 표절자들이 표절이 적발됐을 경우의 문제를 다룰 것이다. 유학생이 모국어가 아닌 언어로 논문을 작성을 하고 모국의 문화나 규범과는 상이한 사회에서 공부를 하는 경우 역시 이 시나리오로 설명이 가능할 것이다.

고의적으로 표절을 저지른, ‘권력이 없는 표절자’가 표절 혐의로 비난을 피하기 위해 사용하는 수법은 애초에 표절이 잘 드러나지 않게 표절을 하는 것이다. 즉, 표절을 은폐하는 것인데, 여기에는 다음과 같은 다양한 수법들이 있다.

- 잘 알려지지 않은 문헌를 찾아 표절하는 것.

- 여러 문헌들을 이어 붙여서 짜깁기.

- 관계된 외국어 문헌을 번역기를 통해 번역한 후에 적당히 다듬기.

- 사람을 고용하여 글을 대신 작성하게 하기.

- 말바꿔쓰기.

‘권력이 없는 표절자’ 문제를 처리하기 위해서는 보통 표절을 적발하고 검증한 후 그 결과를 문서화하여 공개하는 일이 수반된다. ‘권력이 없는 표절자’가, 특히 ‘텍스트 표절’을 저질렀을 경우에는 이는 매우 쉬운 일이다. 이를테면 표절 검증 프로그램 등을 사용하면 표절을 쉽게 확인할 수 있다. 물론 그것이 표절임을 확증하기 위해선 표절문헌과 피표절문헌의 내용이 서로 똑같다는 증거 외에, 표절문헌이 피표절문헌에 대해서 인용처리를 하지 않았다거나 적절치 않은 인용처리였다는 증거가 수반되어야 한다.

‘텍스트 표절‘이 아닌 경우에는, 표절을 입증하기가 훨씬 어렵다. 만약 어떤 학생이 좋은 문장 표현을 어디선가 발견하고 그것을 요령껏 변형하여 과제에 사용하는 경우를 상정해봤을 때, 그 내용에 익숙하지 않은 교수로서는 그것이 ’아이디어 표절‘이나 ’말바꿔쓰기 표절‘일 거라고 의심할 수는 있으나 그것을 입증하기는 쉽지 않다. 표절이 된 문헌의 내용에 대해 아주 익숙한 교수라 할지라도 학생이 표절을 했다는 사실을 입증하기는 어렵다.

하지만 이런 경우들은 보통 문제가 되지 않는다. 왜냐하면 ‘권력이 없는 표절자’의 경우, 설사 타인의 저작을 표절해 이득을 취했을지라도 그것은 보통 수업의 과제 성취 수준에서 그치는 경우가 대부분이기 때문이다. 학술대회에서의 발표와 같은 더 넓은 범주를 생각해본대도, 한 학자가 타인의 업적을 말바꿔쓰기 식으로 표절해서 순간 주목을 받았다고 하더라도 그것은 단기적인 흥행일 뿐이지, 그것으로 그 학자의 본질적인 평판이 올라갈 가능성은 없다.

‘권력이 없는 표절자’가 표절 혐의로 비난받는 것을 피하기 위해 은폐 외에 사용하는 또 다른 수법은 그 표절이 의도적이거나 타인에게 피해를 입히지 않았다는 점을 강조하는 것이다.

- “그러려고 했던 건 아니다.”

- “실수로 그랬다.”

- “도대체 어쩌다가 그런 일이 발생했는지 모르겠다.”

- “그게 잘못인 줄 몰랐다.”

- “원저작자가 너무 잘 설명해서 내가 할 수 있는 게 없었다.”

- “표절부위는 조금 밖에 없다.”

- “원저작자가 베껴도 괜찮다고 했다.”

- “다시는 그러지 않겠다.”

일단 당사자가 표절을 부인하는 경우에는 표절 입증이 어렵다. 가령, 고의성을 부정한다든지, “원저자가 내 글이 더 낫다고 말했다”는 식으로 표절의 의도는 없었음을 변명을 하는 경우가 그렇다. 헌데, 이것은 오히려 인용이 부적절한 방식으로 이루어졌음은 인정하는 것으로, 그 자체로 표절을 입증하기도 한다.

▲ ‘플래쥐어리 : 표절, 위조, 변조에 대한 학제간 연구(Plagiary : Cross-Disciplinary Studies in Plagiarism, Fabrication, and Falsification)’ 홈페이지 ( http://quod.lib.umich.edu/p/plag )

학교가 표절 입증과 관련해 ‘고의성’ 조건까지 요구하는 규정을 채택하고 있을 경우, 표절을 입증한다는 것은 더더욱 어려운 일이다. 왜냐하면 ‘고의성’을 보여주는 증거를 찾기란 매우 어렵기 때문이다. 표절 혐의가 제기된 학생들은 표절이 무엇인지 이해하는데 매우 어려움을 겪고 있거나, 어쩌면 매우 능숙한 거짓말쟁이일 수 있다.

(편집자주 : 브라이언 마틴은 여기서 표절 확증에 있어 '고의성' 요소가 포함되어야 하는지 여부와 관련해선 객관설과 주관설을 모두 설명하고 있는데, 사실 미국의 대다수 대학들은 '고의성' 요소는 아예 따지지 않는 객관설의 입장을 취하고 있다고 한다('표절규제를 위한 입법적 제언'(2010), 정상기, '과학기술법연구'). 우리나라의 학술단체들을 대표하는 한국학술단체총연합과 교육부의 연구윤리 관련 표준 교재들도 "‘표절’은 의도적이든 비의도적이든 일반적 지식이 아닌 타인의 아이디어나 저작물을 적절한 출처표시 없이 자신의 것처럼 부당하게 사용하는 학문적 부정행위"라고 규정하면서, ‘고의성’ 여부를 따지지 않고 베껴졌다는 객관적 사실만으로 표절을 정의하고 있다.)

하지만 표절의 고의성을 판단해 볼 수 있는 몇 가지 요소들은 있다.

표절 적발의 용이성(Ease of detection) 학생들이 때때로 과제에다 타인의 문장을 그대로 옮겼으면서도 출처만 표시하고, 인용부호(“”)를 제대로 안 하는 표절을 하는 경우가 있다. 그러나 인용부호를 하는 것이 힘들고 어려운 일은 아니기 때문에, 이런 경우는 표절의 심각성을 모르거나 인용규칙을 잘 모르는 경우라고도 할 수도 있다. 반면에 표절의 의도가 뚜렷한 학생은 자신이 표절을 한 문헌에 대해서 아예 출처표시조차 하지 않을 것이다.

표절 검증이 거의 이뤄지지 않거나, 표절이 적발된 후에도 징계가 이뤄지지 않는다면, 표절 적발이 아무리 쉬워도 아무런 의미가 없을 것이다. 더 복잡한 문제는, 표절이 발각되고 그것이 잘못인지 몰랐다고 항변하는 경우다. 이는 표절 적발이 쉬운 환경에서 학생이 일부러 표절을 하지는 않았을 거라고 순진하게 생각하는 헛점을 노리는 변명이라고 하겠다.

상습성(Repetition) 만약 학생이 상습적으로 표절을 자행하고, 그것이 거듭 발각돼 경고를 받은 경우는 부정행위에 분명한 의도성이 있다고 할 수 있다. 물론, 해당 학생은 그렇게 계속 지적을 받았음에도 불구하고 표절이 무엇인지 이해를 못했을 수 있다.

미리 직접 연습시켜보기(Direct testing) 연습을 통해서 문장을 인용하는 것, 단락을 말바꿔쓰기(paraphrasing)를 하는 것, 인용의 개념 등에 대해서 수업 시간에 충분히 가르쳐줄 수 있다. 이것은 표절이 발생할 가능성이 있는 과제가 부여되기 전에 시행되어야 한다.

‘권력이 없는 표절자‘의 표절 문제에 대한 대응은, 표절 사실을 최대한 은폐하거나 표절로 누구에게 해악을 준게 아니라는 것을 강변하거나, 또는 자신들의 무지를 변명하는 것으로 정리된다. 이 경우 보다 권력을 가진 쪽, 즉 교수는 학생의 표절을 적발하고서 그에 대한 적절한 대응조치를 생각해볼 수 있다. 만약 고의성이 없는 표절을 한 것으로 드러난 경우에 교수는 학생에게 표절 교육을 실시하면서, 재발 방지를 독려하는 정도로 조치하는 것이 적절할 것이다. 그러나 고의성이 있는 표절을 한 것으로 드러난 경우에는, 다음과 같은 방식의 지도가 적절할 것이다.

- 적절한 인용으로 과제를 수행하는 학생에게 더 나은 보상을 제공

- 표절 행위에 대한 징계

- 표절이 일어날 가능성을 최소화 할 수 있도록 하는 평가 과업 연구

‘권력을 가진 표절자’의 경우 The case of the powerful perpetrator

교수가 학생의 과제에서 나온 독창적 아이디어를 자신의 연구성과와 관계된 토론, 발표 혹은 저작에 사용하고 학생에게는 아무 공을 돌리지 않는 경우가 이 사례에 해당한다. 또 감독자(교수 등)가 저작에 자신이 기여한 바가 없음에도 불구하고 저자로 이름을 올리는 경우도 있다.

이 시나리오에서 가장 특징적인 것은, 표절한 내용을 자기 연구물의 주요한 기초 개념으로 사용하고 재빠르게 출판해버리는 사례이다. 어떤 정치인의 연구저작물이, 관련 직접적인 연구와 초안 작성, 그리고 교정까지 전부 보좌관 등에 의하여 이뤄진 것임에도 불구하고 해당 저작물의 ‘감사의 말(acknowledgements)’에서나 그 기여가 언급되는 경우가 있는데, 이것도 역시 ‘권력을 가진 표절자’가 쓰는 수법의 한 예라 할 수 있다.

‘권력을 가진 표절자’의 경우 표절 적발에 따른 후폭풍을 최소화시키는데 있어 더 많은 선택사항이 있다. 대개의 경우, ‘권력을 가진 표절자’는 표절 문제에서 잘 빠져나간다. 그러나 그들도 표절 혐의가 언론 등을 통해 공개적으로 제기되었을 경우, 상황이 매우 복잡해질 수 있다. 표절 문제를 둘러싼 분쟁을 이해하기 위해서는, ‘권력을 가진 표절자’가 이런 문제로 후폭풍을 최소화하기 위해 보이는 행태들에 무엇이 있는지 알아두는 것은 유용할 것이다.

‘권력을 가진 표절자’가 사용하는 첫 번째 수법은, ‘권력이 없는 표절자’의 경우와 마찬가지로 일단 표절 사실을 은폐하는 것이다. 어떤 사람의 표절 문제가 심각한 의제가 될 수 있는 경쟁적 상황에 돌입해있다면(총장선거나 공직선거 등), 표절 혐의가 불거지는 것은 매우 치명적일 수 있다. 따라서 표절자는 자신이 한 짓을 숨기려고 한다.

‘텍스트 표절’의 입증을 위해서는 표절문헌과 피표절문헌을 나란히 비교하여 제시하는 것이 매우 효과적이며, 오랫동안 사용된 고발자의 전략이라 하겠다(e.g. Anonymous 1959 ; Pine 1972 ; Willey 1970). 표절문헌과 피표절문헌을 나란히 비교하는 것은 누구라도 무슨 일이 일어났는지 쉽게 판단할 수 있게 한다. 이런 자료를 모든 사람들이 볼 수 있도록 공개하는 것은 더더욱 강력한 전략이다. 하지만, 반대로 만약 표절 여부를 공식적인 기관에서 결정하게 되는 상황에서는, ‘권력을 가진 표절자‘가 아래에서 논의할 바와 같이 좀 더 유리한 입장에 서게 된다.

‘제도화된 표절’에서의 은폐는 일반적인 표절에서의 은폐와는 조금 다르다. 대부분의 경우, ‘제도화된 표절’은 사람들이 무슨 일이 일어났는지 사실관계를 다 알면서도 아무런 시비도 걸지 않는다. 정치인이 어떤 연설을 할 때 기자들은 그 원고가 연설문 작성가들에 의해 대부분 혹은 전부 다 작성되었음을 잘 알고 있다. 하지만, 보도를 할 때 “대통령은 오늘 ~ 말했다”고 기사를 쓰지, “대통령은 오늘 샐리 스태퍼(Sally Staffer)가 써준 원고를 읽었다“고 기사를 쓰지는 않는다. 이런 식의 은폐는 실제로 버젓히 일어나고 있음에도 사람들의 주목을 별달리 끌고 있지는 못하다.

‘제도화된 표절’을 까밝히는 데는 두 가지 구성요소가 있다. 표절자가 타인의 저작을 적절한 인용규칙 없이 사용했음을 보여주는 것과, 또 그러한 행위는 표절이라고 명확히 지적해주는 것이다. 그러나 이런 방법으로는 그런 행위에 대한 경각심을 주는데 한계가 있다.

‘권력을 가진 표절자’가 사용하는 두 번째 수법으로는 상대방, 즉 피표절자를 평가절하 하는 것이다. 여러 경우에서 이런 평가절하의 암시를 찾아볼 수 있다. 베르톨트 브레히트(Bertolt Brecht)는 저명한 극작가이지만, 작품에 기여한 그의 연인들은 브레히트만큼 저명하지 않다는 이유로 그의 작품들은 대개 단독작품으로만 기억되고 있는게 사실 아닌가?(Fuegi 1994). 또한 연인들의 글에 대한 공로를 독차지한 소설가 D.H. 로렌스(D. H. Lawrence)의 경우에도 같은 의문을 제기해볼 수 있다(Spender, 1989: 151-160).

우리 세속세계에서는 명망있는 교수의 발언이 학생의 발언보다 당연히 훨씬 더 권위있게 받아들여진다. 따라서 교수 입장에서는 학생에게 구태여 일부 공을 돌리는 일은 별 일도 아니라고 생각할는지도 모른다. 교수는 학생이 훌륭한 아이디어를 고안하거나 학술지에 출판 가능한 글을 작성할 수 있을 것이라고 기대하지 않기 때문에 학생의 불만 따위는 무시해버린다.

하지만 학생으로부터 표절 문제로 불만이 제기된 경우에는 ‘권력을 가진 표절자’인 교수와 그의 동료교수들은 피표절자인 불쌍한 학생을 불평가, 모략가, 정서장애자 등 저급한 딱지들로 평가절하하는데 더욱 열을 올릴 것이다. 이런 행위들은 보통 공개되지 않은 영역에서 이뤄지곤 한다.

(편집자주 : 브라이언 마틴은 여기서 표절 확증에 있어 '고의성' 요소가 포함되어야 하는지 여부와 관련해선 객관설과 주관설을 모두 설명하고 있는데, 사실 미국의 대다수 대학들은 '고의성' 요소는 아예 따지지 않는 객관설의 입장을 취하고 있다고 한다('표절규제를 위한 입법적 제언'(2010), 정상기, '과학기술법연구'). 우리나라의 학술단체들을 대표하는 한국학술단체총연합과 교육부의 연구윤리 관련 표준 교재들도 "‘표절’은 의도적이든 비의도적이든 일반적 지식이 아닌 타인의 아이디어나 저작물을 적절한 출처표시 없이 자신의 것처럼 부당하게 사용하는 학문적 부정행위"라고 규정하면서, ‘고의성’ 여부를 따지지 않고 베껴졌다는 객관적 사실만으로 표절을 정의하고 있다.)

하지만 표절의 고의성을 판단해 볼 수 있는 몇 가지 요소들은 있다.

표절 적발의 용이성(Ease of detection) 학생들이 때때로 과제에다 타인의 문장을 그대로 옮겼으면서도 출처만 표시하고, 인용부호(“”)를 제대로 안 하는 표절을 하는 경우가 있다. 그러나 인용부호를 하는 것이 힘들고 어려운 일은 아니기 때문에, 이런 경우는 표절의 심각성을 모르거나 인용규칙을 잘 모르는 경우라고도 할 수도 있다. 반면에 표절의 의도가 뚜렷한 학생은 자신이 표절을 한 문헌에 대해서 아예 출처표시조차 하지 않을 것이다.

표절 검증이 거의 이뤄지지 않거나, 표절이 적발된 후에도 징계가 이뤄지지 않는다면, 표절 적발이 아무리 쉬워도 아무런 의미가 없을 것이다. 더 복잡한 문제는, 표절이 발각되고 그것이 잘못인지 몰랐다고 항변하는 경우다. 이는 표절 적발이 쉬운 환경에서 학생이 일부러 표절을 하지는 않았을 거라고 순진하게 생각하는 헛점을 노리는 변명이라고 하겠다.

상습성(Repetition) 만약 학생이 상습적으로 표절을 자행하고, 그것이 거듭 발각돼 경고를 받은 경우는 부정행위에 분명한 의도성이 있다고 할 수 있다. 물론, 해당 학생은 그렇게 계속 지적을 받았음에도 불구하고 표절이 무엇인지 이해를 못했을 수 있다.

미리 직접 연습시켜보기(Direct testing) 연습을 통해서 문장을 인용하는 것, 단락을 말바꿔쓰기(paraphrasing)를 하는 것, 인용의 개념 등에 대해서 수업 시간에 충분히 가르쳐줄 수 있다. 이것은 표절이 발생할 가능성이 있는 과제가 부여되기 전에 시행되어야 한다.

‘권력이 없는 표절자‘의 표절 문제에 대한 대응은, 표절 사실을 최대한 은폐하거나 표절로 누구에게 해악을 준게 아니라는 것을 강변하거나, 또는 자신들의 무지를 변명하는 것으로 정리된다. 이 경우 보다 권력을 가진 쪽, 즉 교수는 학생의 표절을 적발하고서 그에 대한 적절한 대응조치를 생각해볼 수 있다. 만약 고의성이 없는 표절을 한 것으로 드러난 경우에 교수는 학생에게 표절 교육을 실시하면서, 재발 방지를 독려하는 정도로 조치하는 것이 적절할 것이다. 그러나 고의성이 있는 표절을 한 것으로 드러난 경우에는, 다음과 같은 방식의 지도가 적절할 것이다.

- 적절한 인용으로 과제를 수행하는 학생에게 더 나은 보상을 제공

- 표절 행위에 대한 징계

- 표절이 일어날 가능성을 최소화 할 수 있도록 하는 평가 과업 연구

‘권력을 가진 표절자’의 경우 The case of the powerful perpetrator

교수가 학생의 과제에서 나온 독창적 아이디어를 자신의 연구성과와 관계된 토론, 발표 혹은 저작에 사용하고 학생에게는 아무 공을 돌리지 않는 경우가 이 사례에 해당한다. 또 감독자(교수 등)가 저작에 자신이 기여한 바가 없음에도 불구하고 저자로 이름을 올리는 경우도 있다.

이 시나리오에서 가장 특징적인 것은, 표절한 내용을 자기 연구물의 주요한 기초 개념으로 사용하고 재빠르게 출판해버리는 사례이다. 어떤 정치인의 연구저작물이, 관련 직접적인 연구와 초안 작성, 그리고 교정까지 전부 보좌관 등에 의하여 이뤄진 것임에도 불구하고 해당 저작물의 ‘감사의 말(acknowledgements)’에서나 그 기여가 언급되는 경우가 있는데, 이것도 역시 ‘권력을 가진 표절자’가 쓰는 수법의 한 예라 할 수 있다.

‘권력을 가진 표절자’의 경우 표절 적발에 따른 후폭풍을 최소화시키는데 있어 더 많은 선택사항이 있다. 대개의 경우, ‘권력을 가진 표절자’는 표절 문제에서 잘 빠져나간다. 그러나 그들도 표절 혐의가 언론 등을 통해 공개적으로 제기되었을 경우, 상황이 매우 복잡해질 수 있다. 표절 문제를 둘러싼 분쟁을 이해하기 위해서는, ‘권력을 가진 표절자’가 이런 문제로 후폭풍을 최소화하기 위해 보이는 행태들에 무엇이 있는지 알아두는 것은 유용할 것이다.

‘권력을 가진 표절자’가 사용하는 첫 번째 수법은, ‘권력이 없는 표절자’의 경우와 마찬가지로 일단 표절 사실을 은폐하는 것이다. 어떤 사람의 표절 문제가 심각한 의제가 될 수 있는 경쟁적 상황에 돌입해있다면(총장선거나 공직선거 등), 표절 혐의가 불거지는 것은 매우 치명적일 수 있다. 따라서 표절자는 자신이 한 짓을 숨기려고 한다.

‘텍스트 표절’의 입증을 위해서는 표절문헌과 피표절문헌을 나란히 비교하여 제시하는 것이 매우 효과적이며, 오랫동안 사용된 고발자의 전략이라 하겠다(e.g. Anonymous 1959 ; Pine 1972 ; Willey 1970). 표절문헌과 피표절문헌을 나란히 비교하는 것은 누구라도 무슨 일이 일어났는지 쉽게 판단할 수 있게 한다. 이런 자료를 모든 사람들이 볼 수 있도록 공개하는 것은 더더욱 강력한 전략이다. 하지만, 반대로 만약 표절 여부를 공식적인 기관에서 결정하게 되는 상황에서는, ‘권력을 가진 표절자‘가 아래에서 논의할 바와 같이 좀 더 유리한 입장에 서게 된다.

‘제도화된 표절’에서의 은폐는 일반적인 표절에서의 은폐와는 조금 다르다. 대부분의 경우, ‘제도화된 표절’은 사람들이 무슨 일이 일어났는지 사실관계를 다 알면서도 아무런 시비도 걸지 않는다. 정치인이 어떤 연설을 할 때 기자들은 그 원고가 연설문 작성가들에 의해 대부분 혹은 전부 다 작성되었음을 잘 알고 있다. 하지만, 보도를 할 때 “대통령은 오늘 ~ 말했다”고 기사를 쓰지, “대통령은 오늘 샐리 스태퍼(Sally Staffer)가 써준 원고를 읽었다“고 기사를 쓰지는 않는다. 이런 식의 은폐는 실제로 버젓히 일어나고 있음에도 사람들의 주목을 별달리 끌고 있지는 못하다.

‘제도화된 표절’을 까밝히는 데는 두 가지 구성요소가 있다. 표절자가 타인의 저작을 적절한 인용규칙 없이 사용했음을 보여주는 것과, 또 그러한 행위는 표절이라고 명확히 지적해주는 것이다. 그러나 이런 방법으로는 그런 행위에 대한 경각심을 주는데 한계가 있다.

‘권력을 가진 표절자’가 사용하는 두 번째 수법으로는 상대방, 즉 피표절자를 평가절하 하는 것이다. 여러 경우에서 이런 평가절하의 암시를 찾아볼 수 있다. 베르톨트 브레히트(Bertolt Brecht)는 저명한 극작가이지만, 작품에 기여한 그의 연인들은 브레히트만큼 저명하지 않다는 이유로 그의 작품들은 대개 단독작품으로만 기억되고 있는게 사실 아닌가?(Fuegi 1994). 또한 연인들의 글에 대한 공로를 독차지한 소설가 D.H. 로렌스(D. H. Lawrence)의 경우에도 같은 의문을 제기해볼 수 있다(Spender, 1989: 151-160).

우리 세속세계에서는 명망있는 교수의 발언이 학생의 발언보다 당연히 훨씬 더 권위있게 받아들여진다. 따라서 교수 입장에서는 학생에게 구태여 일부 공을 돌리는 일은 별 일도 아니라고 생각할는지도 모른다. 교수는 학생이 훌륭한 아이디어를 고안하거나 학술지에 출판 가능한 글을 작성할 수 있을 것이라고 기대하지 않기 때문에 학생의 불만 따위는 무시해버린다.

하지만 학생으로부터 표절 문제로 불만이 제기된 경우에는 ‘권력을 가진 표절자’인 교수와 그의 동료교수들은 피표절자인 불쌍한 학생을 불평가, 모략가, 정서장애자 등 저급한 딱지들로 평가절하하는데 더욱 열을 올릴 것이다. 이런 행위들은 보통 공개되지 않은 영역에서 이뤄지곤 한다.

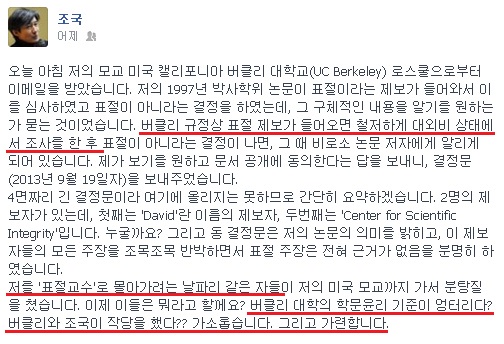

▲ 조국 교수는 버클리대 JSD 논문에서 표절이 적발되자 브라이언 마틴 교수가 지적한 권력형 표절자의 전형적인 반응을 보였다. 조국 교수는 버클리대 로스쿨과 같이 표절 은폐도 시도했다. (조국 교수 페이스북 캡춰 사진)

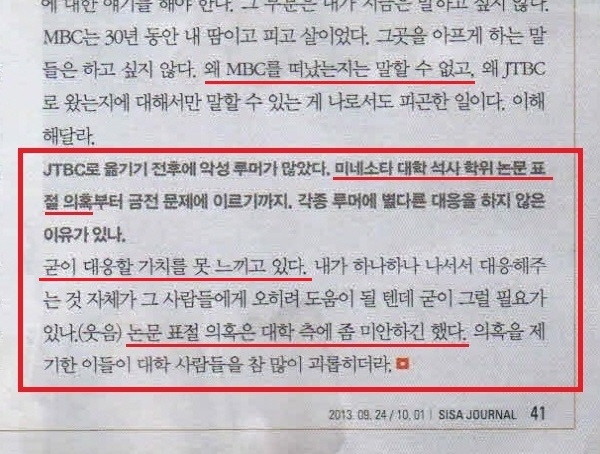

▲ JTBC 손석희 사장 역시 권력형 표절자의 전형적인 모습을 노출했다. 표절 문제와 관련 사실상 유일한 반응을 보인 시사저널 인터뷰에서 그는 표절 문제를 사소화하는데 애를 쓰고 있음을 보여주고 있다. (시사저널 2013년 9월 24일자)

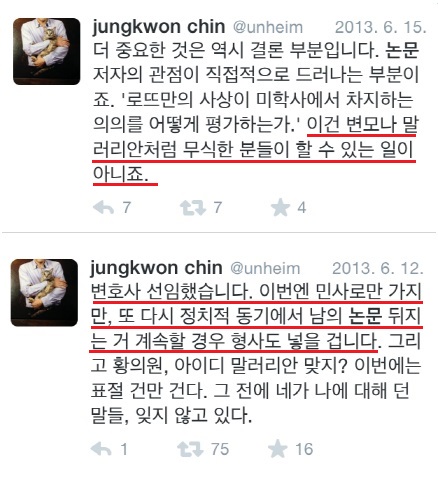

▲ 동양대 진중권 교수는 석사논문 표절 문제가 불거지자 소송을 언급하기도 했다. 하지만 2년째 실제 소송에는 착수하지 않고 있다. (진중권 교수 트위터)

이러한 권력의 불균형에 대응하기 위해선, 피표절자(학생) 측은 표절로 피해를 당했다는 자기 주장의 신뢰성을 확보해줄 저명한 지지자들을 물색해야 한다.

어떤 아이디어를 갖고 자신의 이름으로 논문을 발표한 학생의 경우가, 그렇지 않은 학생의 경우보다는 피표절자가 될 가능성이 그래도 상대적으로 적다. 다른 사람이 자신을 위하여 변호해주는 것 역시 중요하다. 자신을 도와주는 변호인이 명망이 있는 사람일수록 표절 문제와 관련한 피표절자의 불만이 표절자로부터 무시될 가능성은 더욱 작아진다.

‘권력을 가진 표절자’가 사용하는 세 번째 수법은 바로 사건을 합리화하는 것이다. 이것 역시 ‘권력이 없는 표절자’가 사용하는 수법과 동일하다. 이는 자신의 표절이 심각하거나 고의적인 표절이 아니라고 사람들이 여기게 만드는 것이다. 문제의 원인을 자료정리의 문제나 필기 상의 오류 문제에 돌리기도 한다.

‘권력을 가진 표절자’는 때때로 그들의 행위가 표절이 아니라고 주장한다. 특히 대필의 경우는 고용인이나 피고용인 모두 이것을 합의했고, 또한 대가가 지급되었기 때문에 문제 될 일이 아니라는 식의 항변을 하곤 한다(Shaw 1991).

‘대필(ghostwriting)’이라는 용어는, ‘표절(plagiarism)’이란 용어의 안좋은 느낌을 피해가면서, 대중의 관심을 표절자라고 할 수 있는 대필의뢰인이 아닌 피표절자라고 할 수 있는 대필작가로 옮겨버리는 역할을 한다.

대필에 대한 또 다른 항변은, 실제로 어떤 일이 있었는지 모두 알고 있었다는 것이다. 예컨대, 정치인이나 대학총장의 연설이 정치인과 대학총장 본인이 아닌 보좌관들에 의해 작성되는 것을 모르는 사람이 어딨냐는 식이다.

또한 ‘권력을 가진 표절자’는 자신의 조교가 자료를 수집하면서 인용을 하는 것을 잊어버렸기 때문에 이러한 문제가 발생했다고 조교를 비난하곤 한다. 사실 ‘권력이 없는 표절자’에겐 그런 조수가 있는 경우 자체가 드물다.

조교를 비난하는 것은 관련 표절 담론의 중요한 부분을 차지한다. 2004년에 하바드 대학교의 찰스 오글트리(Charles Ogletree) 교수가 다른 교수의 책에서 여섯 단락을 그대로 가져와 자신의 책에 실었음이 드러났다. 그는 이에 대하여 자신의 연구를 도와주는 학생이 제대로 원 출처를 표기 하지 않았고, 또 다른 조교는 자신의 검수가 없이 출판사에 원고를 보냈기에 문제가 발생한 것이라고 변명했다.

오글트리는 하바드의 다른 많은 교수들처럼, 조교들의 작업을 자신의 것으로 습관적으로 사칭하는 교수 중 한 명에 불과하다(Russell 2007). 학자들이 출처표시 및 인용부호 없이 다른 문헌의 내용을 무단복제해오는 표절(‘경쟁상황형 표절’)과 관련해서 그들의 조교들을 비난하는 방식으로 변명을 할 때, 이것은 연구의 상당부분이 실제로는 조교들에 의해 진행되었음에도 불구하고 그들을 공동저자로 동재하기 보다는 그저 ‘감사의 말’ 정도에나 이름을 기입하는 구조가 드러나는 것이다. 이것 역시 ‘제도화된 표절’의 하나다.

학자들이 조교들을 그런 식으로 비난하는 것은, 동료 학자들의 작품을 베끼는 일은 나쁜 일이지만, 자신보다 하급자의 수고를 무시하는 일은 그 정도로 나쁜 일은 아니라는 인식을 나타낸다. 실제로 이런 문제들은 조교들이 실수를 하기 전까지는 알려지지도 않은 채로 빈번하게 일어나고 있다. (따라서 이러한 일에 신물이 난 조교는 몇몇 표절 문장들을 담당 교수의 책에 심어버리는 것이 어느 정도 복수의 길이 될 것이다.)

표절에 대한 저런 구구한 변명들에 어떻게 대응할 것인가? 보통은 표절의 분명한 증거와 설득력 있는 시각적 자료가 유용한 수단이다. 표절자가 출판사에 보낸 원본을 분명 검토했었다는 것을 밝히는 증거 - 이를테면 초안이 보내진 이메일을 공개하기 - 가 필요하다. ‘텍스트 표절’을 보여주기 위해선 표절문헌과 피표절문헌을 나란히 비교하는 것이 강력한 수단이 될 수 있다, 논증 구조(sequence of ideas, 편집자주 : 논문에서 개념 나열 순서, 배치, 구조 등)의 표절, 역시 나란히 비교하는 것이 좋은 방법이다.

어떤 아이디어를 갖고 자신의 이름으로 논문을 발표한 학생의 경우가, 그렇지 않은 학생의 경우보다는 피표절자가 될 가능성이 그래도 상대적으로 적다. 다른 사람이 자신을 위하여 변호해주는 것 역시 중요하다. 자신을 도와주는 변호인이 명망이 있는 사람일수록 표절 문제와 관련한 피표절자의 불만이 표절자로부터 무시될 가능성은 더욱 작아진다.

‘권력을 가진 표절자’가 사용하는 세 번째 수법은 바로 사건을 합리화하는 것이다. 이것 역시 ‘권력이 없는 표절자’가 사용하는 수법과 동일하다. 이는 자신의 표절이 심각하거나 고의적인 표절이 아니라고 사람들이 여기게 만드는 것이다. 문제의 원인을 자료정리의 문제나 필기 상의 오류 문제에 돌리기도 한다.

‘권력을 가진 표절자’는 때때로 그들의 행위가 표절이 아니라고 주장한다. 특히 대필의 경우는 고용인이나 피고용인 모두 이것을 합의했고, 또한 대가가 지급되었기 때문에 문제 될 일이 아니라는 식의 항변을 하곤 한다(Shaw 1991).

‘대필(ghostwriting)’이라는 용어는, ‘표절(plagiarism)’이란 용어의 안좋은 느낌을 피해가면서, 대중의 관심을 표절자라고 할 수 있는 대필의뢰인이 아닌 피표절자라고 할 수 있는 대필작가로 옮겨버리는 역할을 한다.

대필에 대한 또 다른 항변은, 실제로 어떤 일이 있었는지 모두 알고 있었다는 것이다. 예컨대, 정치인이나 대학총장의 연설이 정치인과 대학총장 본인이 아닌 보좌관들에 의해 작성되는 것을 모르는 사람이 어딨냐는 식이다.

또한 ‘권력을 가진 표절자’는 자신의 조교가 자료를 수집하면서 인용을 하는 것을 잊어버렸기 때문에 이러한 문제가 발생했다고 조교를 비난하곤 한다. 사실 ‘권력이 없는 표절자’에겐 그런 조수가 있는 경우 자체가 드물다.

조교를 비난하는 것은 관련 표절 담론의 중요한 부분을 차지한다. 2004년에 하바드 대학교의 찰스 오글트리(Charles Ogletree) 교수가 다른 교수의 책에서 여섯 단락을 그대로 가져와 자신의 책에 실었음이 드러났다. 그는 이에 대하여 자신의 연구를 도와주는 학생이 제대로 원 출처를 표기 하지 않았고, 또 다른 조교는 자신의 검수가 없이 출판사에 원고를 보냈기에 문제가 발생한 것이라고 변명했다.

오글트리는 하바드의 다른 많은 교수들처럼, 조교들의 작업을 자신의 것으로 습관적으로 사칭하는 교수 중 한 명에 불과하다(Russell 2007). 학자들이 출처표시 및 인용부호 없이 다른 문헌의 내용을 무단복제해오는 표절(‘경쟁상황형 표절’)과 관련해서 그들의 조교들을 비난하는 방식으로 변명을 할 때, 이것은 연구의 상당부분이 실제로는 조교들에 의해 진행되었음에도 불구하고 그들을 공동저자로 동재하기 보다는 그저 ‘감사의 말’ 정도에나 이름을 기입하는 구조가 드러나는 것이다. 이것 역시 ‘제도화된 표절’의 하나다.

학자들이 조교들을 그런 식으로 비난하는 것은, 동료 학자들의 작품을 베끼는 일은 나쁜 일이지만, 자신보다 하급자의 수고를 무시하는 일은 그 정도로 나쁜 일은 아니라는 인식을 나타낸다. 실제로 이런 문제들은 조교들이 실수를 하기 전까지는 알려지지도 않은 채로 빈번하게 일어나고 있다. (따라서 이러한 일에 신물이 난 조교는 몇몇 표절 문장들을 담당 교수의 책에 심어버리는 것이 어느 정도 복수의 길이 될 것이다.)

표절에 대한 저런 구구한 변명들에 어떻게 대응할 것인가? 보통은 표절의 분명한 증거와 설득력 있는 시각적 자료가 유용한 수단이다. 표절자가 출판사에 보낸 원본을 분명 검토했었다는 것을 밝히는 증거 - 이를테면 초안이 보내진 이메일을 공개하기 - 가 필요하다. ‘텍스트 표절’을 보여주기 위해선 표절문헌과 피표절문헌을 나란히 비교하는 것이 강력한 수단이 될 수 있다, 논증 구조(sequence of ideas, 편집자주 : 논문에서 개념 나열 순서, 배치, 구조 등)의 표절, 역시 나란히 비교하는 것이 좋은 방법이다.

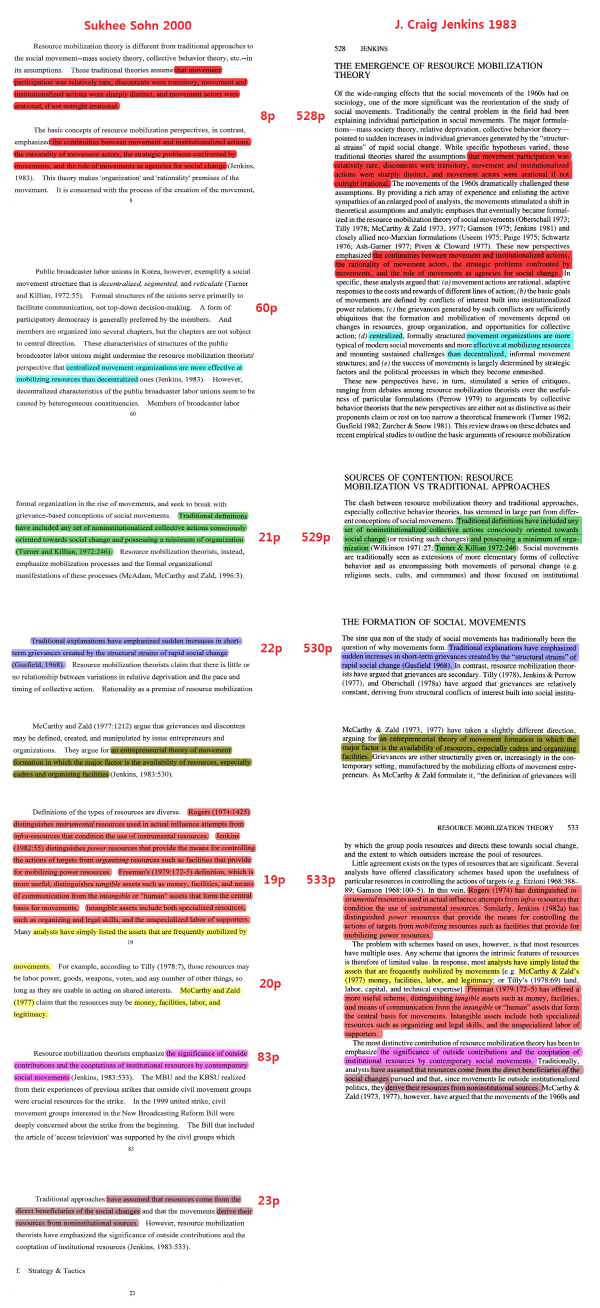

▲ JTBC 손석희 사장은 2000년도 미네소타 대학 석사논문에서 크레이그 젠킨스(J.Craig Jenkins)를 비롯 수십명의 문헌들을 짜깁기 식으로 표절했음이 밝혀졌다.

‘제도화된 표절’을 합리화하는 것에 반박하기 위해서는, 상대방이 이중 잣대를 쓰고 있다는 것을 지적하는게 효과적이다. “그것은 만약 학생이었다면 F학점을 받을 일이다.”, “왜 대학 총장은 연설문 작가를 고용하는 것이 허용되고, 학생은 과제를 수행하는데 있어 그런 조력을 얻는 것이 금지되는가?”, “많은 사람들이 이미 알고 있는 관행이라고 하더라도 그것이 곧 그런 행위가 정당하다는 것을 의미하지는 않는다.”

‘권력을 가진 표절자’가 사용하는 네 번째 수법으로는 공식적인 기관을 동원하는 것이 있다. 이 경우 표절자는 자신의 표절 문제를 선배나 지도교수, 편집자, 편집위원회, 이사회, 연구진실성위원회, 법원 혹은 다른 전문가들 집단이나 학회와 같은 공식적인 기관이 처리하도록 넘겨버린다.

물론 이론적으로는 공식적인 기관에서 합리적이고 공정한 조사를 해야 하지만, 현실적으로는 공식적인 기관이 ‘권력을 가진 표절자’에게 표절 문제로 징계를 하는 경우는 거의 없다. 공식적인 기관은 그저 허울일 뿐이다.

만약 어떤 학생이 지도교수가 자신의 아이디어를 표절했다고 문제를 제기하며 총장 등에게 공식적으로 제보를 했을 경우, 피표절자의 권리가 보호될 가능성이 얼마나 있는가? 일반적으로, 그리 많지 않을 것이다. 보직교수들을 포함한 관료조직의 관리자들은 보통 지휘 체계라는 것을 따르는데, 이는 학생들보다 동료 교수들에게 유리한 결정을 한다는 것을 의미한다. 이에 반하는 예외는, 보직교수가 자신의 동료교수를 특별한 사유로 공격을 해야할 때 뿐일 것이다.

통상 공식적인 기관이 ‘권력을 가진 표절자’에게 취하는 조치란 것은 그냥 주의하라고 개인적으로 경고를 하는 정도에 불과하다. 사실 이 경우 정말 주의해야 되는 것은 오히려 제보자인 학생인데, 왜냐하면 제보를 한 이후에 ‘권력을 가진 표절자’인 교수에게 앙갚음을 당할 수도 있기 때문이다.

대개 공식적인 기관들이란 그저 허울뿐인 양상을 보이는데, 이는 그런 기관들이 전체 조직(대학이나 연구소)의 한 부서에 불과하거나, 사실상 사적으로 운영되고 있거나, 또 자신들의 결정에 대해 제대로 책임을 질 수 없거나 한 경우라고 하겠다.

차라리 법원에 이 표절 문제를 가져가는 것이 나은 선택이긴 하다. 왜냐하면 법원은 그나마 독립성을 갖춘 기관이기 때문이다. 그러나 법원에서도 대개는 표절이 합법이라고 결론난다. 왜냐하면 구체적인 표현과는 달리 추상적인 아이디어는 저작권으로 제대로 보호되지 않기 때문이다.

공식적인 기관들에 대한 필자의 평가가 냉소적인 것으로 보일 수도 있겠다. 필자의 이같은 평가는 공식적인 기관들이 내부고발자에게 보여온 그간의 여러 부조리 사례들에 기인하고 있다(Martin 2003).

필자의 평가가 암시하고 있는 것은, ‘권력을 가진 표절자’와 싸우고자 하는 사람들은 공식적인 기관에 의존하지 말아야 한다는 것이다. 고발자는 공식적인 기관에 표절을 제보하기 이전에, 과거에 있었던 제보가 해당 기관에서 어떻게 다뤄졌는지를 반드시 확인해봐야 한다.

그런 문제와 관련해 보통의 경우처럼 널리 공개되어있는 형태의 자료가 없다면, 이전의 제보자를 찾아봐야한다. 이를테면 누군가가 언론사의 편집인에게 작가의 표절을 제보했는데 그것이 좋은 결과를 맺은 적이 있던가?

마지막으로 ‘권력을 가진 표절자’가 표절 고발 상대방의 분노를 최소화하기 위해 사용하는 수법은 협박과 뇌물이다. 박사과정에 있는 학생이 지도교수의 표절을 고발하고 자신의 권리를 찾으려는 행위는 보복 행위에 매우 취약하다. 이러한 보복 행위에는 해당 학생에 대해서 나쁜 평판을 퍼뜨리는 것 뿐만이 아니라, 심한 경우에는 박사학위 수여를 방해하는 것도 있다. 표절을 당한 측은 보복 행위가 두려워서 표절에 대해 문제제기조차 못하게 된다.

뇌물은 협박의 쌍둥이다. ‘제도화된 표절’의 한 형태로 연구실 지도교수의 이름을 논문에 올려주는 것을 대가로 젊은 연구자는 좋은 평판과 연구 기회, 그리고 승진을 노릴 수 있게 된다. 그리고 후학들의 업적을 훔치는 선학의 발자취를 따라가게 될 수도 있다.

표절 증거 수집하기 Collecting evidence on plagiarism

필자는 위에서 ‘권력을 가진 표절자’가 힘없는 피표절자의 저작에서 표절을 한 후 그것이 드러났을 때 후폭풍을 줄이기 위한 몇 가지 수법들에 대해 설명했다.

저 수법들은 ‘권력을 가진 표절자’가 행하는 모든 부정행위에 적용될 수 있다. 필자는 또한 지난 몇 십년동안 이러한 문제들을 추적하며 표절에 관한 수 백 가지의 사례들을 정리했지만, 필자가 수집한 사례들 중에서 “이 사례야말로 여기에 제시하는 틀에 딱 맞아”라고 할만한 것은 찾기 힘들었다. 왜 그런 사례가 없는가?

‘권력을 가진 표절자’가 사용하는 네 번째 수법으로는 공식적인 기관을 동원하는 것이 있다. 이 경우 표절자는 자신의 표절 문제를 선배나 지도교수, 편집자, 편집위원회, 이사회, 연구진실성위원회, 법원 혹은 다른 전문가들 집단이나 학회와 같은 공식적인 기관이 처리하도록 넘겨버린다.

물론 이론적으로는 공식적인 기관에서 합리적이고 공정한 조사를 해야 하지만, 현실적으로는 공식적인 기관이 ‘권력을 가진 표절자’에게 표절 문제로 징계를 하는 경우는 거의 없다. 공식적인 기관은 그저 허울일 뿐이다.

만약 어떤 학생이 지도교수가 자신의 아이디어를 표절했다고 문제를 제기하며 총장 등에게 공식적으로 제보를 했을 경우, 피표절자의 권리가 보호될 가능성이 얼마나 있는가? 일반적으로, 그리 많지 않을 것이다. 보직교수들을 포함한 관료조직의 관리자들은 보통 지휘 체계라는 것을 따르는데, 이는 학생들보다 동료 교수들에게 유리한 결정을 한다는 것을 의미한다. 이에 반하는 예외는, 보직교수가 자신의 동료교수를 특별한 사유로 공격을 해야할 때 뿐일 것이다.

통상 공식적인 기관이 ‘권력을 가진 표절자’에게 취하는 조치란 것은 그냥 주의하라고 개인적으로 경고를 하는 정도에 불과하다. 사실 이 경우 정말 주의해야 되는 것은 오히려 제보자인 학생인데, 왜냐하면 제보를 한 이후에 ‘권력을 가진 표절자’인 교수에게 앙갚음을 당할 수도 있기 때문이다.

대개 공식적인 기관들이란 그저 허울뿐인 양상을 보이는데, 이는 그런 기관들이 전체 조직(대학이나 연구소)의 한 부서에 불과하거나, 사실상 사적으로 운영되고 있거나, 또 자신들의 결정에 대해 제대로 책임을 질 수 없거나 한 경우라고 하겠다.

차라리 법원에 이 표절 문제를 가져가는 것이 나은 선택이긴 하다. 왜냐하면 법원은 그나마 독립성을 갖춘 기관이기 때문이다. 그러나 법원에서도 대개는 표절이 합법이라고 결론난다. 왜냐하면 구체적인 표현과는 달리 추상적인 아이디어는 저작권으로 제대로 보호되지 않기 때문이다.

공식적인 기관들에 대한 필자의 평가가 냉소적인 것으로 보일 수도 있겠다. 필자의 이같은 평가는 공식적인 기관들이 내부고발자에게 보여온 그간의 여러 부조리 사례들에 기인하고 있다(Martin 2003).

필자의 평가가 암시하고 있는 것은, ‘권력을 가진 표절자’와 싸우고자 하는 사람들은 공식적인 기관에 의존하지 말아야 한다는 것이다. 고발자는 공식적인 기관에 표절을 제보하기 이전에, 과거에 있었던 제보가 해당 기관에서 어떻게 다뤄졌는지를 반드시 확인해봐야 한다.

그런 문제와 관련해 보통의 경우처럼 널리 공개되어있는 형태의 자료가 없다면, 이전의 제보자를 찾아봐야한다. 이를테면 누군가가 언론사의 편집인에게 작가의 표절을 제보했는데 그것이 좋은 결과를 맺은 적이 있던가?

마지막으로 ‘권력을 가진 표절자’가 표절 고발 상대방의 분노를 최소화하기 위해 사용하는 수법은 협박과 뇌물이다. 박사과정에 있는 학생이 지도교수의 표절을 고발하고 자신의 권리를 찾으려는 행위는 보복 행위에 매우 취약하다. 이러한 보복 행위에는 해당 학생에 대해서 나쁜 평판을 퍼뜨리는 것 뿐만이 아니라, 심한 경우에는 박사학위 수여를 방해하는 것도 있다. 표절을 당한 측은 보복 행위가 두려워서 표절에 대해 문제제기조차 못하게 된다.

뇌물은 협박의 쌍둥이다. ‘제도화된 표절’의 한 형태로 연구실 지도교수의 이름을 논문에 올려주는 것을 대가로 젊은 연구자는 좋은 평판과 연구 기회, 그리고 승진을 노릴 수 있게 된다. 그리고 후학들의 업적을 훔치는 선학의 발자취를 따라가게 될 수도 있다.

표절 증거 수집하기 Collecting evidence on plagiarism

필자는 위에서 ‘권력을 가진 표절자’가 힘없는 피표절자의 저작에서 표절을 한 후 그것이 드러났을 때 후폭풍을 줄이기 위한 몇 가지 수법들에 대해 설명했다.

저 수법들은 ‘권력을 가진 표절자’가 행하는 모든 부정행위에 적용될 수 있다. 필자는 또한 지난 몇 십년동안 이러한 문제들을 추적하며 표절에 관한 수 백 가지의 사례들을 정리했지만, 필자가 수집한 사례들 중에서 “이 사례야말로 여기에 제시하는 틀에 딱 맞아”라고 할만한 것은 찾기 힘들었다. 왜 그런 사례가 없는가?

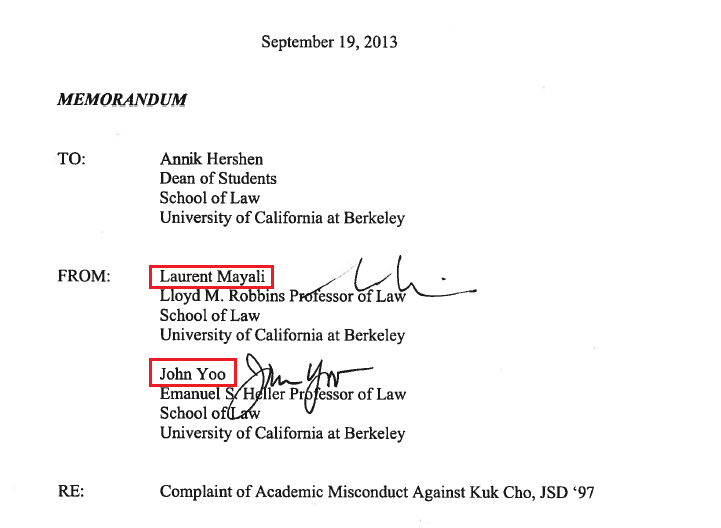

▲ 조국 교수는 버클리대 로스쿨의 전문박사(JSD) 논문에서 표절이 적발되자 버클리대의 한국계 교수 존 유(John Yoo)와 인도계 교수 로렌트 마얄리(Laurent Mayali)를 동원해 표절 문제를 무마시켰다. 두 교수는 조국 교수의 표절과 사실상 관계되어 2013년 12월, 서울대 법대의 접대성 컨퍼런스에 참여하기도 했다. 사진은 서울대 법대의 컨퍼런스에서 조국 교수와 존 유 교수가 인사를 나누는 장면.

▲ 2012년 12월 12일, 서울대에서 진행된 ‘한·미 법학과 한반도의 미래’ 컨퍼런스 행사. 빨간 네모 상자 제일 왼쪽이 로렌트 마얄리 교수이며 그 다음이 존 유 교수다. 세번째는 조국 교수의 자기표절을 부정했던 연세대 법대 이철우 교수이며, 네번째는 조국 교수의 버클리대 동문인 조홍식 당시 서울대 법대 교무부학장이다.

▲ 조국 교수의 명백한 표절을 허위적 주장으로써 일방적으로 부정해버린 버클리대 존 유 교수와 로렌트 마얄리 교수의 메모랜덤. 이 메모랜덤의 정확한 공적 효력은 아직까지도 알려진 바가 없다.

표절 문제를 연구하다보면, 관련 증거를 제대로 제시하는 것이 매우 어려운 일임을 알 수 있다. 많은 이야기들이 복잡하게 연결되어 있다. “학과장이 학술대회에서 매리라는 연구원의 아이디어를 토대로 한 이론을 발표했는데 마치 그 혼자 스스로 모든 연구를 진행한 것처럼 이야기했다” 라는 말을 두 다리 건너서 들었다면 그것은 믿기 어려울 수도 있다. 그러나 한 다리 건너서 들었다면 당신은 일단 매리라는 연구원과 깊이 이야기해봐야 합리적인 판단이 가능하다.

학과장 발언의 녹음이나 공동연구논문의 사본과 같은 1차적인 증거자료도 찾아볼 수 있다. 하지만 공정을 기하기 위해서는 학과장을 포함해서 관련된 모든 이들로부터 들어보는 것이 중요하다. 물론 이 경우 학과장은 해당 학생을 착취했던 명백한 행위를 정당화하고자 할 것이다. 그렇지만, 문제가 널리 알려진 사건이 아닌 경우, 계속 집요하게 조사하면서 설명을 요구할 표절 연구자들은 거의 없다. 특히 학과장이 해당 분야의 유명 인사이며, 자신이 그와 같은 학과에서 근무할 경우에는 더욱 그렇지 않겠는가?

만약 피해 당사자인 경우에는 학과장의 표절 증거를 쉽게 찾을 수 있을 것이다. 표절에 대한 불만을 학과장에게 이야기 할 수는 있지만, 아마도 학과장은 구두 사과 정도로 일을 마무리 하려고 할 것이다. 학과장과 그의 친구들은 현역 학자들이고, 자신은 여전히 학생 신분인 경우에 표절을 문서로 제보하는 것은 매우 위험하며 대개는 학생들 역시 그 위험에 대해 알고 있기에 이런 케이스는 제대로 조사되거나 문서화되는 경우가 드물다.

필자는 비공식적인 소식통을 통해 위와 같은 사례가 심심찮게 일어나고 있음을 알게 됐지만, 저런 일이 얼마나 흔한지는 알 수 없다. 분명한 것은 실제 표절 사건들은 매스컴을 통해 공론화되는 사건들보다는 훨씬 빈번하게 터지고 있으리라는 것이다. 표절에 대한 대부분의 논의는 연구하기 쉬운 유명 사건들에만 집중된다. 그러나 이 유명 사건들이 알려지지 않은 사건들과 비슷한 유형일까?

필자는 표절 사건들을 일반화하고 싶지는 않고, 다만 표절 분쟁에서 사용된 수법에만 연관지어 설명을 했다. 필자의 추측으로는 알려지지 않은 표절 사건들에서도 비슷한 수법들이 사용되는 경향이 있을 것이나 외려 유명 사건들에서 더욱 다양한 수법들이 사용될 가능성이 높다.

예를 들어보자. 만약 학생이 연구실에 있는 다른 몇몇에게 담당 교수의 표절 문제를 이야기했지만 이들이 외부에 이 이야기를 하지 않는 경우는 조직내 표절 은폐 행위라고 할 수 있다. 이 경우 만약 연구실 담당 교수가 학생에게 표절 문제로 따로 한 번이라도 정식으로 항의를 받지 않았다면, 교수는 그 문제를 굳이 해명하지 않을 것이다. 합리화조차도 필요없다. 그런 문제를 해결해주는 공식적인 기관들 역시 개입하지 않을 것이다. 표면적으로 드러난 위협이 비록 없을지 몰라도, 아마 피표절자인 학생은 보복의 우려 때문에 교수의 표절 문제를 동료에게 꺼내본 이후로는 더 깊게 파헤치려고 하지는 않을 것이다.

반면, 표절 문제가 내부조직을 넘어서 완전히 공론화된 경우에는 평가절하, 보복, 공식적인 기관 동원, 협박과 뇌물 등의 수법들이 모두 동원될 것이다. 유명한 표절 분쟁의 경우에는 양 당사자 모두 사용 가능한 모든 수법들을 보여주는 경우가 많다.

다뤄봐야할 또다른 요소는 표절 증거 수집과 관련된 것이다. 원칙적으로 직접증거는 쉽게 수집할 수 있을 것 같아 보인다. 적어도 ‘텍스트 표절’의 경우에는 더더욱 그렇다. 표절 문헌과 피표절 문헌을 교차 비교하면 될테니 말이다. 물론 이것은 피표절 문헌과 표절 문헌이 구글 등과 같은 검색 엔진과 표절 적발 프로그램을 통하여 확인할 수 있는 경우에만 해당하는 말이다.

문서의 디지털화와 표절 적발 프로그램의 발전은 표절 적발과 증거 수집을 훨씬 용이하게 했다. 1990년대 초반까지는 학생에게 표절이 의심되는 경우 일일이 그 증거들을 찾았어야 했는데 오늘날에는 그저 구글이나 ‘턴잇인(Turnitin)’과 같은 프로그램을 사용하면 된다.

인터넷이 표절을 쉽게 할 수 있도록 만들었다고 얘기되지만, 인터넷은 표절 적발과 증거 수집 역시 훨씬 더 쉽게 만들어주었다. 한 논문의 제목에서 말하듯 “표절이 쉬운만큼 적발도 쉽다(Plagiarism is easy, but also easy to detect)”(Lyon et al. 2006).

예를 들어서 ‘자기표절’을 확인하기 위해서는 이제는 전자화된 문헌을 구해서 ‘턴잇인’과 같은 프로그램을 통해 비교대조를 해서 얼마나 이전 저작과 새로운 저작의 내용이 똑같은지 확인해볼 수 있다. 이런 프로그램 없이는 자기표절의 검증을 위해서도 엄청난 수작업성 노력이 필요했을 것이다.

그러나, 프로그램이 찾아내는 단어 연쇄의 일치가 꼭 표절 확증으로 이어지는 것은 아니다. 예를 들어 여러 문장들을 단락째 인용한 경우에는 ‘들여쓰기(block quotation)’를 하고 인용부호(“”) 처리는 하지 않는다. 하지만, 원 문서를 전자문서로 변환했을 때 이 들여쓰기 처리에서 오류가 생기는 경우가 있어 부당하게 표절 혐의를 뒤집어쓸 수 있다. ‘자기표절’ 여부를 조사하는 이는, 저자가 이전 문헌에서 발표했던 내용과 동일한 내용을 재활용한 것을 발견했을 경우, 이전 문헌에 대한 출처 표기를 잘 했는지 확인해야 한다.

학과장 발언의 녹음이나 공동연구논문의 사본과 같은 1차적인 증거자료도 찾아볼 수 있다. 하지만 공정을 기하기 위해서는 학과장을 포함해서 관련된 모든 이들로부터 들어보는 것이 중요하다. 물론 이 경우 학과장은 해당 학생을 착취했던 명백한 행위를 정당화하고자 할 것이다. 그렇지만, 문제가 널리 알려진 사건이 아닌 경우, 계속 집요하게 조사하면서 설명을 요구할 표절 연구자들은 거의 없다. 특히 학과장이 해당 분야의 유명 인사이며, 자신이 그와 같은 학과에서 근무할 경우에는 더욱 그렇지 않겠는가?

만약 피해 당사자인 경우에는 학과장의 표절 증거를 쉽게 찾을 수 있을 것이다. 표절에 대한 불만을 학과장에게 이야기 할 수는 있지만, 아마도 학과장은 구두 사과 정도로 일을 마무리 하려고 할 것이다. 학과장과 그의 친구들은 현역 학자들이고, 자신은 여전히 학생 신분인 경우에 표절을 문서로 제보하는 것은 매우 위험하며 대개는 학생들 역시 그 위험에 대해 알고 있기에 이런 케이스는 제대로 조사되거나 문서화되는 경우가 드물다.

필자는 비공식적인 소식통을 통해 위와 같은 사례가 심심찮게 일어나고 있음을 알게 됐지만, 저런 일이 얼마나 흔한지는 알 수 없다. 분명한 것은 실제 표절 사건들은 매스컴을 통해 공론화되는 사건들보다는 훨씬 빈번하게 터지고 있으리라는 것이다. 표절에 대한 대부분의 논의는 연구하기 쉬운 유명 사건들에만 집중된다. 그러나 이 유명 사건들이 알려지지 않은 사건들과 비슷한 유형일까?

필자는 표절 사건들을 일반화하고 싶지는 않고, 다만 표절 분쟁에서 사용된 수법에만 연관지어 설명을 했다. 필자의 추측으로는 알려지지 않은 표절 사건들에서도 비슷한 수법들이 사용되는 경향이 있을 것이나 외려 유명 사건들에서 더욱 다양한 수법들이 사용될 가능성이 높다.

예를 들어보자. 만약 학생이 연구실에 있는 다른 몇몇에게 담당 교수의 표절 문제를 이야기했지만 이들이 외부에 이 이야기를 하지 않는 경우는 조직내 표절 은폐 행위라고 할 수 있다. 이 경우 만약 연구실 담당 교수가 학생에게 표절 문제로 따로 한 번이라도 정식으로 항의를 받지 않았다면, 교수는 그 문제를 굳이 해명하지 않을 것이다. 합리화조차도 필요없다. 그런 문제를 해결해주는 공식적인 기관들 역시 개입하지 않을 것이다. 표면적으로 드러난 위협이 비록 없을지 몰라도, 아마 피표절자인 학생은 보복의 우려 때문에 교수의 표절 문제를 동료에게 꺼내본 이후로는 더 깊게 파헤치려고 하지는 않을 것이다.

반면, 표절 문제가 내부조직을 넘어서 완전히 공론화된 경우에는 평가절하, 보복, 공식적인 기관 동원, 협박과 뇌물 등의 수법들이 모두 동원될 것이다. 유명한 표절 분쟁의 경우에는 양 당사자 모두 사용 가능한 모든 수법들을 보여주는 경우가 많다.

다뤄봐야할 또다른 요소는 표절 증거 수집과 관련된 것이다. 원칙적으로 직접증거는 쉽게 수집할 수 있을 것 같아 보인다. 적어도 ‘텍스트 표절’의 경우에는 더더욱 그렇다. 표절 문헌과 피표절 문헌을 교차 비교하면 될테니 말이다. 물론 이것은 피표절 문헌과 표절 문헌이 구글 등과 같은 검색 엔진과 표절 적발 프로그램을 통하여 확인할 수 있는 경우에만 해당하는 말이다.

문서의 디지털화와 표절 적발 프로그램의 발전은 표절 적발과 증거 수집을 훨씬 용이하게 했다. 1990년대 초반까지는 학생에게 표절이 의심되는 경우 일일이 그 증거들을 찾았어야 했는데 오늘날에는 그저 구글이나 ‘턴잇인(Turnitin)’과 같은 프로그램을 사용하면 된다.

인터넷이 표절을 쉽게 할 수 있도록 만들었다고 얘기되지만, 인터넷은 표절 적발과 증거 수집 역시 훨씬 더 쉽게 만들어주었다. 한 논문의 제목에서 말하듯 “표절이 쉬운만큼 적발도 쉽다(Plagiarism is easy, but also easy to detect)”(Lyon et al. 2006).

예를 들어서 ‘자기표절’을 확인하기 위해서는 이제는 전자화된 문헌을 구해서 ‘턴잇인’과 같은 프로그램을 통해 비교대조를 해서 얼마나 이전 저작과 새로운 저작의 내용이 똑같은지 확인해볼 수 있다. 이런 프로그램 없이는 자기표절의 검증을 위해서도 엄청난 수작업성 노력이 필요했을 것이다.

그러나, 프로그램이 찾아내는 단어 연쇄의 일치가 꼭 표절 확증으로 이어지는 것은 아니다. 예를 들어 여러 문장들을 단락째 인용한 경우에는 ‘들여쓰기(block quotation)’를 하고 인용부호(“”) 처리는 하지 않는다. 하지만, 원 문서를 전자문서로 변환했을 때 이 들여쓰기 처리에서 오류가 생기는 경우가 있어 부당하게 표절 혐의를 뒤집어쓸 수 있다. ‘자기표절’ 여부를 조사하는 이는, 저자가 이전 문헌에서 발표했던 내용과 동일한 내용을 재활용한 것을 발견했을 경우, 이전 문헌에 대한 출처 표기를 잘 했는지 확인해야 한다.

▲ 국제적인 표절 검증 프로그램 턴잇인(Turnitin). 표절 검증의 보조수단으로는 꽤 유용하다.

표절 검증 프로그램도 만능은 아니다. 만약 표절문헌과 비교 대조할 수 있는 피표절문헌들에 대한 원천 자료가 부족한 경우에는 표절 적발이 힘들어진다. 또한 ‘2차 문헌 표절’과 ‘아이디어 표절’은 찾아내기가 어렵다. 이는 해당 분야에 대해 정말로 박식한 학자에게 의존하는 수 밖에 없다. 이 경우 피표절문헌의 저자라면 안성맞춤이다!

표절 검증 프로그램이 큰 변화를 이끌어낸 것은 맞다. 그러나 이런 기계의 도움에도 불구하고 표절을 적발하는 것이 표절을 하거나 어떤 글을 작성하는 것보다 여전히 더 힘들다. 관계자 혹은 표절에 분개하는 한 명 내지 두 명의 사람들에 의해 표절 혐의에 대한 조사가 진행된다. 표절의 심각성과 문제에 대하여 조사를 하기 위해 호출된 제 3자는 대개 타인의 적발에 의존한다. 이러한 상황은 표절 조사에 있어서 중대한 한계로 작용한다.

누군가의 문헌에서 표절 사례를 발견했다면, 그 사람에게서 사실은 다른 표절 사례들도 있을 것이라는 의혹을 낳게 한다. 반면에, 그런 표절 사례의 심각성이 과장되기도 하는데 이는 동료 학자들 사이에서 합당한 전모 조사가 이뤄지지 않기 때문이다.

여기서 언급해야할 또 하나의 중요한 요소가 하나 있는데, 그것은 명예훼손이다. 특정인에게 표절 혐의를 제기하는 것은 명예훼손의 소지가 있다. 만약 그 사람이 명예훼손 혐의로 소송을 제기한다면, 고발자는 자신을 변호할 법리가 필요할 것이다. 몇 가지 항변의 법리가 있을 수 있는데 이는 상황에 따라 다르다. 다음은 호주의 명예훼손법과 관련한 항변 법리다.

- 진실의 항변(Truth) 명예훼손의 피고(표절 고발자)는 피고가 제기했던 표절혐의가 진실이란 것을 증명해야 한다.

- 상대적 면책특권의 항변(Qualified privilege) 표절 의혹 제기의 권리가 학생과 교수의 관계처럼 공식적인 관계에서 당연히 부여되는 것이라면 피고는 명예훼손 문제에서 자유롭다. 그러나 언론에 제보를 하거나 제 3자에게 유포하는 것은 여기에 해당하지 않는다.

- 절대적 면책특권의 항변(Privilege) 법정에서의 진술이나 의회에서 발언은 절대적 면책특권으로서 문제삼지 않는다.

법적으로는 피표절자가 표절자에게 직접 표절 혐의를 제기하는 것은 문제가 없지만, 피표절자도 표절 혐의를 제 3자에게 말했을 경우에는 명예훼손의 위험에 직면할 수 있다.

대개의 사람들은 평소에 법적인 문제에 부닥칠 일이 없기 때문에 명예훼손의 법리에 대해 잘 이해하지 못하고 있다. 때문에 누군가가 “당신의 주장은 중상모략이야. 명예훼손으로 소송을 제기하겠어”라는 식으로 나오면 보통은 위축이 되기 마련이다. 명예훼손의 우려 탓에 사람들은 표절 문제에 대해 공개적으로 말하기를 꺼려하고 이는 곧 표절 사건에 대한 정보의 양을 줄이는 결과를 야기한다.

‘권력이 없는 표절자’의 경우에도 소송을 하겠다고 상대방을 겁박할 수는 있다. 하지만 법정 다툼에는 많은 비용이 들기 때문에 ‘권력이 없는 표절자’가 돈많은 부자가 아니라면 이러한 겁박은 별로 믿을 것이 못된다. 그러나 ‘권력을 가진 표절자’의 경우에는 대개 그렇지 않아서 언론들이나 독립적인 조사원이 그의 표절 문제를 다루는 일을 주저하게 만든다.

소송 위협은 협박 수단 중 하나로서 매우 효과적이다. 왜냐하면 호주의 법체계상 명예훼손을 저지르지 않았음을 입증할 책임은 피고에게 있고, 그래서 고발자나 제보자가 쉽게 증명할 수 없는 표절 혐의를 제기했을 경우엔, 결국 더 이상의 문제제기는 포기할 수밖에 없기 때문이다. 이러한 이유로 해서 입증이 쉬운 ‘텍스트 표절’이 다른 표절보다도 더 관심을 끌게 되는 것이다.

(편집자주 : 호주는 영국법의 체계를 대부분 따르는데 명예훼손법의 경우도 대부분 영국법의 법리를 그대로 사용하고 있다. 영국법의 체계에서는 명예훼손과 관련 형사소송은 안되고 민사소송만 가능하다. 하지만, 비록 최근에 개정되기는 했으나, 영국법의 체계에서는 소송시 피고에게 명예훼손을 하지 않았음을 입증할 책임을 지우고 있다(다음 기사의 꼭지기사를 참고. 사이비의료와 소송전을 벌인 '사이먼 싱(Simon Singh)') 한국에서의 명예훼손법은 형사소송과 민사소송이 모두 가능하도록 하고 있지만, 명예를 훼손당했다는 입증을 반드시 원고와 검사가 해야한다. 즉, 표절 문제와 관련해선 표절을 하지 않았다는 입증을 원고와 검사가 해야하는 것이다. 더구나 사회지도급 인사들의 표절 문제를 거론하는 것은 보통 위법성 조각 사유가 된다. 따라서 허위 표절 혐의 제기를 하지 않는한 한국에서는 표절 문제 제기와 관련 법적 문제에 연루되는 경우는 잘 없다.)

지금까지 필자는 표절에 대한 증거를 찾기 어려운 이유 몇 가지와 설령 찾았다 하더라도 왜 그것이 일반적이지 않은지에 대해 설명했다. 다음부터 보여주려는 것은 ‘권력을 가진 표절자’에게 제기된 표절 혐의가 얼마나 긴 우여곡절의 과정을 거치는지에 관한 것이다.

표절 검증 프로그램이 큰 변화를 이끌어낸 것은 맞다. 그러나 이런 기계의 도움에도 불구하고 표절을 적발하는 것이 표절을 하거나 어떤 글을 작성하는 것보다 여전히 더 힘들다. 관계자 혹은 표절에 분개하는 한 명 내지 두 명의 사람들에 의해 표절 혐의에 대한 조사가 진행된다. 표절의 심각성과 문제에 대하여 조사를 하기 위해 호출된 제 3자는 대개 타인의 적발에 의존한다. 이러한 상황은 표절 조사에 있어서 중대한 한계로 작용한다.

누군가의 문헌에서 표절 사례를 발견했다면, 그 사람에게서 사실은 다른 표절 사례들도 있을 것이라는 의혹을 낳게 한다. 반면에, 그런 표절 사례의 심각성이 과장되기도 하는데 이는 동료 학자들 사이에서 합당한 전모 조사가 이뤄지지 않기 때문이다.

여기서 언급해야할 또 하나의 중요한 요소가 하나 있는데, 그것은 명예훼손이다. 특정인에게 표절 혐의를 제기하는 것은 명예훼손의 소지가 있다. 만약 그 사람이 명예훼손 혐의로 소송을 제기한다면, 고발자는 자신을 변호할 법리가 필요할 것이다. 몇 가지 항변의 법리가 있을 수 있는데 이는 상황에 따라 다르다. 다음은 호주의 명예훼손법과 관련한 항변 법리다.

- 진실의 항변(Truth) 명예훼손의 피고(표절 고발자)는 피고가 제기했던 표절혐의가 진실이란 것을 증명해야 한다.

- 상대적 면책특권의 항변(Qualified privilege) 표절 의혹 제기의 권리가 학생과 교수의 관계처럼 공식적인 관계에서 당연히 부여되는 것이라면 피고는 명예훼손 문제에서 자유롭다. 그러나 언론에 제보를 하거나 제 3자에게 유포하는 것은 여기에 해당하지 않는다.

- 절대적 면책특권의 항변(Privilege) 법정에서의 진술이나 의회에서 발언은 절대적 면책특권으로서 문제삼지 않는다.

법적으로는 피표절자가 표절자에게 직접 표절 혐의를 제기하는 것은 문제가 없지만, 피표절자도 표절 혐의를 제 3자에게 말했을 경우에는 명예훼손의 위험에 직면할 수 있다.

대개의 사람들은 평소에 법적인 문제에 부닥칠 일이 없기 때문에 명예훼손의 법리에 대해 잘 이해하지 못하고 있다. 때문에 누군가가 “당신의 주장은 중상모략이야. 명예훼손으로 소송을 제기하겠어”라는 식으로 나오면 보통은 위축이 되기 마련이다. 명예훼손의 우려 탓에 사람들은 표절 문제에 대해 공개적으로 말하기를 꺼려하고 이는 곧 표절 사건에 대한 정보의 양을 줄이는 결과를 야기한다.

‘권력이 없는 표절자’의 경우에도 소송을 하겠다고 상대방을 겁박할 수는 있다. 하지만 법정 다툼에는 많은 비용이 들기 때문에 ‘권력이 없는 표절자’가 돈많은 부자가 아니라면 이러한 겁박은 별로 믿을 것이 못된다. 그러나 ‘권력을 가진 표절자’의 경우에는 대개 그렇지 않아서 언론들이나 독립적인 조사원이 그의 표절 문제를 다루는 일을 주저하게 만든다.

소송 위협은 협박 수단 중 하나로서 매우 효과적이다. 왜냐하면 호주의 법체계상 명예훼손을 저지르지 않았음을 입증할 책임은 피고에게 있고, 그래서 고발자나 제보자가 쉽게 증명할 수 없는 표절 혐의를 제기했을 경우엔, 결국 더 이상의 문제제기는 포기할 수밖에 없기 때문이다. 이러한 이유로 해서 입증이 쉬운 ‘텍스트 표절’이 다른 표절보다도 더 관심을 끌게 되는 것이다.

(편집자주 : 호주는 영국법의 체계를 대부분 따르는데 명예훼손법의 경우도 대부분 영국법의 법리를 그대로 사용하고 있다. 영국법의 체계에서는 명예훼손과 관련 형사소송은 안되고 민사소송만 가능하다. 하지만, 비록 최근에 개정되기는 했으나, 영국법의 체계에서는 소송시 피고에게 명예훼손을 하지 않았음을 입증할 책임을 지우고 있다(다음 기사의 꼭지기사를 참고. 사이비의료와 소송전을 벌인 '사이먼 싱(Simon Singh)') 한국에서의 명예훼손법은 형사소송과 민사소송이 모두 가능하도록 하고 있지만, 명예를 훼손당했다는 입증을 반드시 원고와 검사가 해야한다. 즉, 표절 문제와 관련해선 표절을 하지 않았다는 입증을 원고와 검사가 해야하는 것이다. 더구나 사회지도급 인사들의 표절 문제를 거론하는 것은 보통 위법성 조각 사유가 된다. 따라서 허위 표절 혐의 제기를 하지 않는한 한국에서는 표절 문제 제기와 관련 법적 문제에 연루되는 경우는 잘 없다.)

지금까지 필자는 표절에 대한 증거를 찾기 어려운 이유 몇 가지와 설령 찾았다 하더라도 왜 그것이 일반적이지 않은지에 대해 설명했다. 다음부터 보여주려는 것은 ‘권력을 가진 표절자’에게 제기된 표절 혐의가 얼마나 긴 우여곡절의 과정을 거치는지에 관한 것이다.

킴 워커 학장의 사례 Kim Walker

킴 워커(Kim Walker)는 호주 시드니 대학교(Sydney University) 음악대학 학장이다. 시드니 대학교는 호주 최상위 대학교 중 하나로, 음악대학 역시 뉴 사우스 웨일즈(New South Wales) 주에서 가장 뛰어난 음악 교육 기관이라고 할 수 있다.

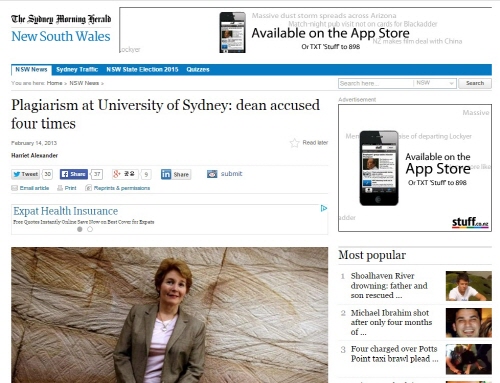

2007년 10월, 호주의 ‘시드니 모닝 헤럴드(Sydney Morning Herald)’는 워커 학장이 지난 10년간 재직했었던 인디애나 대학(University of Indiana) 전 총장의 연설문을 베껴서 잡지 기고문을 작성했다는 사실을 제보 받았다(Alexander 2007a).

같은 해 7월, 워커 학장은 “특수 임무(special duties)"라고만 밝히면서 사유가 불분명한 휴가를 떠났다. 나중에 알려진 바에 따르면 자신의 표절 혐의에 대한 학교의 공식 조사가 진행되었고, 워커 학장은 10주 후에야 업무에 복귀했다. 그러나 왜 그 기간 동안 휴가를 떠났었는지 공개적으로 설명되었던 적은 없다.

이 사건에 대한 대부분의 정보는 ‘시드니 모닝 헤럴드’의 기자 해리엇 알렉산더(Harriet Alexander)가 보도를 통해 제공했다. 그녀의 기사 중에는 표절문헌과 피표절문헌을 비교한 것도 있다. 필자 역시 언론에 공개된 자료를 통하여 이 사건을 조사했다.

필자는 표절 혐의의 진위 문제보다는, ‘권력을 가진 표절자’에 대한 표절 혐의 제기에 따른 분쟁 문제에 주목해 이 사례를 분석했다. 특히 ‘권력을 가진 표절자’가 어떤 수법으로 표절 문제로 빚어진 대중의 분노나 관심을 감소시켰는지에 집중했다.

은폐와 폭로 Cover-up and exposure

표절 혐의 제기는 워커 학장 측이나 시드니 대학교 관계자들로부터 나온 것이 아니다. 발단은 다음과 같다.

킴 워커(Kim Walker)는 호주 시드니 대학교(Sydney University) 음악대학 학장이다. 시드니 대학교는 호주 최상위 대학교 중 하나로, 음악대학 역시 뉴 사우스 웨일즈(New South Wales) 주에서 가장 뛰어난 음악 교육 기관이라고 할 수 있다.

2007년 10월, 호주의 ‘시드니 모닝 헤럴드(Sydney Morning Herald)’는 워커 학장이 지난 10년간 재직했었던 인디애나 대학(University of Indiana) 전 총장의 연설문을 베껴서 잡지 기고문을 작성했다는 사실을 제보 받았다(Alexander 2007a).

같은 해 7월, 워커 학장은 “특수 임무(special duties)"라고만 밝히면서 사유가 불분명한 휴가를 떠났다. 나중에 알려진 바에 따르면 자신의 표절 혐의에 대한 학교의 공식 조사가 진행되었고, 워커 학장은 10주 후에야 업무에 복귀했다. 그러나 왜 그 기간 동안 휴가를 떠났었는지 공개적으로 설명되었던 적은 없다.

이 사건에 대한 대부분의 정보는 ‘시드니 모닝 헤럴드’의 기자 해리엇 알렉산더(Harriet Alexander)가 보도를 통해 제공했다. 그녀의 기사 중에는 표절문헌과 피표절문헌을 비교한 것도 있다. 필자 역시 언론에 공개된 자료를 통하여 이 사건을 조사했다.

필자는 표절 혐의의 진위 문제보다는, ‘권력을 가진 표절자’에 대한 표절 혐의 제기에 따른 분쟁 문제에 주목해 이 사례를 분석했다. 특히 ‘권력을 가진 표절자’가 어떤 수법으로 표절 문제로 빚어진 대중의 분노나 관심을 감소시켰는지에 집중했다.

은폐와 폭로 Cover-up and exposure

표절 혐의 제기는 워커 학장 측이나 시드니 대학교 관계자들로부터 나온 것이 아니다. 발단은 다음과 같다.

워커 교수는 낸시 칸터(Nancy Cantor)가 2005년에 한 학술대회에서 한 연설과 동일한 내용의 기고문을 [2006년] ‘뮤직포럼(Music Forum)’이라는 잡지에 기고했다.워커 학장의 휴가가 그녀의 표절 혐의에 대한 학교의 조사 때문이었는지 다른 무슨 이유 때문이었는지 여전히 밝혀지지 않았다. “시드니 대학 대외협력부의 전략은 조사 실시여부에 대한 확인 자체를 거부하면서 시간을 끌어 문제가 알아서 잦아들때까지 버티는 것이었다” (Alexander 2007c).

이 기고문은 ‘호주 음악 협회(Music Council of Australia)’ 홈페이지에서 2007년 8월 말에 갑자기 삭제되었다. 기고문은 다시 홈페이지에 올라오기는 했으나, 그것은 낸시 칸터라는 원 출처에 대한 언급과 함께였다. ‘헤럴드’지가 2007년 9월 처음[2007년 9월] 그 기사를 다운 받았을 때는 낸시 칸터에 대한 언급은 없었다는 것이었다. [2007년 9월] (Alexander 2007a)

‘시드니 모닝 헤럴드’는 정보공개청구권을 통해 워커 학장에 대한 시드니 대학교의 조사 결과를 확인하려고 했지만, 대학교 측의 거부로 인해 조사 결과 공개 문제는 상급 기관인 행정분쟁조정위원회(Administration Decisions Tribunal)로 이관이 됐다. 워커 학장 본인은 해당 사건의 조사 결과 공개를 거절했다(Alexander 2008a). 행정분쟁조정위원회 역시 조사 결과를 공개하지 않아도 된다고 결정했다(Alexander 2008c).

평가절하와 확인 Devaluation and validation

표절 혐의를 제기한 쪽을 평가절하 했었다는 정보는 얼마 없다. 다만 언론은 워커 교수의 학적 신뢰성 문제를 비판하는 사람들과, 학문적 기여를 이유로 그녀를 옹호하는 사람들 사이의 격렬한 싸움에 대해서 보도했다(Guilliatt 2008).

합리화 Interpretations

워커 학장은 그녀의 변호사를 통해서 자신이 표절을 하지 않았다고 밝혔다. 표절 혐의 문제가 본격적으로 조명되기 몇 달 전, 워커 학장은 “조교를 고용해서 사전에 기고문을 검토하도록 했었으나 제대로 인용이 되지 않은 것이 있는지 없는지 확인치 못했다“고 학교 측에 소명한 것으로 알려졌다(Alexander 2007d). 이는 우리 사회가 ‘제도화된 표절’은 용인하고 있음을 이용해, 조교의 작업을 비난하면서 동료 학자의 저작을 표절(‘경쟁상황의 표절’)한 혐의에서 벗어나고자 했던 사례다. 워커 학장은 표절이 발생한 이유로 이 외에도 사무적 오류와 컴퓨터의 문제를 거론하기도 했다(Guilliatt 2008: 27).

한편, 시드니 대학교의 총학생회장(Students' Representative Council) 앵거스 맥파랜드(Angus McFarland)는 학교 측이 연구부정행위 문제이 있어서 워커 학장과 학생을 이중잣대로써 다루고 있다고 지적했다(Alexander 2007b).

공식적인 기관 Official channels

공식적인 기관은 워커 학장의 표절 혐의에 대한 그 어떤 정보를 공개하거나, 조사위원과 판정위원이 누구인지, 그리고 조사 방법조차 전혀 밝히지 않고 조사를 진행했다.

워커 학장은 공식적인 기관의 조사 결과를 바탕으로 해서 자신은 표절을 하지 않았다고 주장했다. 2007년 12월 시드니 대학교에서는 워커 교수의 혐의에 대하여 “고의성없는 부적절한 출처표기가 있었지만, 워커 교수가 자발적으로 각주 등의 문제를 해결했다”는 발표를 했는데, 워커 교수는 대학 측의 입장 표명 역시 자신이 표절 혐의가 없다는 걸 주장하기 위해 이용했다.(Alexander 2008)

워커 교수에 대한 학교 측의 명백한 이중잣대에 비판적인 학생들은 2007년 10월에 시위를 했다. “그들은 음악대학에 영구차를 몰고 왔으며, 관을 메는 사람의 차림을 한 채 장례식용 화환으로 장식된 사각모를 쓰고 음악대학에 진입했다.”(Guilliat 2008: 25) 이러한 행동은 공식적인 기관을 통해서는 문제해결을 하지 않겠다는 것을 의미했다.

위협 Intimidation

워커 학장의 문제를 비판한 사람들에게 협박 등 위협 행위가 이루어졌다는 증거가 있다. 피터 맥칼럼(Peter McCallum) 교수는 워커 학장이 휴가에서 복귀한 후 그녀의 문제를 음악대학교수평의원회(Conservatorium staff meeting)에서 제기했었다. “이후로 워커 학장은 학교 측에 맥칼럼 교수가 혹시라도 교원행동지침(code of conduct)을 어긴 것이 없는지 조사하라고 협박했다” (Alexander 2007a).

‘시드니 모닝 헤럴드’의 기자 해리엇 알렉산더는 음악대학교수평의원회에 취재를 하러 갔다가 나가라는 말을 들었고, 곧 건물에서도 쫓겨났다. 리차드 길리엇(Richard Guilliatt) 기자는 워커 학장 문제를 다룬 기사를 통해 그녀가 이 문제로 그녀의 조수들을 괴롭혔으며 그녀가 복귀한 이후에 많은 학교 관계자들이 학교를 떠났다고 했다. 길리엇 기자는 워커가 업무에 복귀한 2007년 9월에 열린 음악대학교수평의원회에 참석한 관계자 한 명의 말을 다음과 같이 인용했다. “그녀는 사람들을 공격하기 위해 돌아온 것 같다 ... 그녀는 대학 원로 인사들에게 자신의 적을 찾아 물리칠 것이라고 거친 표현을 쓰며 말했다” (Guilliatt 2008: 24)

시드니 대학교를 후원하는 몇몇 부유한 기부자들을 비롯, 워커 학장을 지지하는 세력들은 그녀가 학교를 대상으로 소송을 제기할 경우 발생할 수 있는 법정 비용을 대기 위한 기금을 모집했다. 대학의 몇몇 원로교수들은 그녀를 변호하는 편지도 썼다. “속히 워커 학장을 복귀시키고 워커 학장에게 사과하지 않는다면 학교에 대한 후원을 중단하겠다는 내용의 편지들도 있었다” (Alexander 2008b)

음악대학을 중심으로, 워커 학장을 비판하는 시위에 참가했던 학생들을 규탄하는 내용의 포스터들이 게시되었다. 시드니 대학교 총학생회장 앵거스 맥파랜드는, 자신이 학생회 관련 활동을 시작한 이후 5년간 한 번도 보지 못했던, 시위 참가 학생에 대한 격한 반발에 “학생들이 많은 충격을 받았다”고 말했다(Guilliatt 2008: 25).

전반적으로 워커 학장과 그녀의 지지자들은, 앞에서 정리했던 ‘권력을 가진 표절자’가 표절 혐의 문제에 대응하는 모든 수법들을 사용한 것으로 보인다. 반면, 워커 학장을 비판했던 이들은 뭇 사람들의 공분을 자아내는 수법을 사용했다. 워커 학장의 표절 혐의 문제는 나중에 빚어진 시드니 음악대학(Sydney Conservatorium of Music)과 관련 광범위한 분쟁 문제와 관련이 있었다.

▲ 호주 모나쉬 대학교(onash University)의 데이빗 로빈슨(David Robinson) 부총장 논문 표절 문제를 다룬 디 오스트레일리언(The Austrailian)

데이빗 로빈슨 부총장의 사례 David Robinson

1996년에 데이빗 로빈슨(David Robinson)은 호주에서 가장 크고 명성이 뛰어난 대학 중 하나인 모나쉬 대학교(Monash University)의 부총장으로 선출됐는데, 호주는 부총장에게 강한 실권이 있기에 이는 미국에 견준다면 주요 주립대학교의 총장이 되는 것과 비슷한 일이다.

2002년에 영국에서 발간되는 고등교육에 관한 저명한 전문지인 ‘더 타임즈 - 고등교육부록(The Times Higher Education Supplement)’은 로빈슨 부총장이 1970년대와 1980년대에 쓴 두 권의 책에서 다른 저자들 책의 내용을 적절한 인용없이 옮겨온 부분을 발견했다고 알렸다. ‘더타임즈’의 보도는 빠르게 호주 언론으로 옮겨갔고 로빈슨 부총장에 대한 사임 요청이 일었다.

로빈슨 부총장의 표절은 관계자들에 의해 잘 숨겨져 왔었다. 로빈슨 부총장은 영국에서 곧장 남호주 대학교(University of South Australia)의 부총장으로 선임됐었다. 로빈슨 부총장은 남호주 대학교 부총장으로의 거취가 결정되기 이전인 1991년에 남호주 대학교 총장과 이미 자신의 표절 문제에 관한 대화를 나눴었지만 다른 사람들은 표절 문제에 대해 몰랐다고 밝혔었다. 그다음 모나쉬 대학교 부총장으로 선임되는 과정에서는 모나쉬 대학교 부총장 인선위원회 위원 중 1명은 그의 표절 혐의를 알고 있었으나 9인의 다른 위원들에게는 말하지 않은 것으로 드러났다(Madden, 2002b).

로빈슨 부총장은 “이 문제들은 벌써 20년도 더 전에 이미 해결된 문제들이다”라고 밝히며 사과를 했고, 관계자들도 더 이상 특별한 조치를 취하지는 않았다. 그는 표절 문제가 “대학을 운영하는 능력”에는 영향을 주지 않는다고 말했다.

모나쉬 대학 평의원회(미국으로 치면 대학 재단 이사회)는 로빈슨 부총장을 만장일치로 지지하면서 그에게 문제가 원만히 해결되리란 자신감을 불어넣어줬다. 모나쉬 대학 평의원회는 이 문제가 얼른 잠잠해지기만을 기다리는 태도가 명백했다. 하지만 로빈슨 부총장은 모나쉬 대학교 내에서 논란이 많았는데, 그는 대학의 역할을 극적으로 확장시키면서 지지 세력을 만들었지만, 한편으로는 교직원들을 해고하는 등의 구조조정을 벌이는 모습 때문에 반대 세력도 만들었다.

모나쉬 대학 평의원회의 로빈슨 부총장에 대한 노골적인 옹호에 분노한 비판가들 중 일부는, 로빈슨 부총장의 다른 저작물들에 대해서 표절 여부를 조사하기 시작했다. 얼마 지나지 않아 로빈슨 부총장이 1976년에 쓴 책에서 심각한 수준의 표절이 발견됐다. 로빈슨 부총장은 자신의 “부주의함과 성급함”에 대해 사과를 하면서, “빨리 책을 출판해야 한다는 압박감”때문에 그런 표절이 일어났다고 말했다. 그는 또한 책에서 그대로 베껴진 부분과는 별개로 출처는 참고문헌 등을 통해 따로 밝혔기 때문에 표절을 숨기려 했던 것은 아니라고 말했다 (Ketchell 2002a; Madden 2002c). 로빈슨 부총장을 비판하는 이들은 그런 변명은 학생들의 경우라면 받아들여지지 않을 것이라며, 로빈슨 부총장을 징계하지 않는 것은 이중잣대라고 지적했다.

추가 표절이 드러난 것은 모나쉬 대학 평의원회로서는 당혹스러운 일이었다. 로빈슨 부총장은 제리 엘리스(Jerry Ellis) 총장을 만난 후 부총장 직에서 사임했다. 로빈슨 부총장의 사임 발표 당시, 엘리스 총장은 잇따른 보도로 밝혀진 로빈슨 부총장의 추가 표절 문제에 대해서 알고 있었냐는 질문에 대해선 아무런 답변을 하지 않았다(Ketchell 2002b, c; Madden 2002d; Maslen 2002). 모나쉬 대학 평의원회의 학생 대변인에 따르면, 로빈슨 부총장은 엘리스 총장에게 두 건의 표절이 있었다고 밝혔을 뿐이었다(Ketchell 2002c).

로빈슨 부총장은 엘리스 총장과의 협상을 통해 사임에 대한 대가로 수백만달러의 보상금을 받았다. 모나쉬 대학 평의원회와는 보상금 지급 문제와 관련한 협의가 없었으며, 일부 비판가들은 로빈슨 부총장의 사임 이전에 제대로 된 조사가 이뤄졌어야 했다고 주장한다.

로빈슨 부총장이 표절 문제에 대응하기 위해 사용한 수법들은 아래와 같다.

은폐와 폭로 Cover-up and exposure

로빈슨 부총장이 저지른 두 건의 표절은 이미 1980년대에 드러났다. 로빈슨 부총장은 호주에서 매우 소수의 사람들에게만 이 사실을 고백했는데, 이들은 모두 비밀을 지켜줬다. 2002년의 표절 폭로는 로빈슨 교수가 부총장이 되었다는 사실을 전해들은 과거 동료학자들이 울분을 느꼈기 때문에 일어났다. 언론의 잇따른 문제 제기에 로빈슨 부총장의 표절에 대한 추가 조사가 이뤄졌음은 물론, 그 외 또 다른 표절이 있다는 추가 폭로도 이어졌고, 이는 결국 그의 사임으로서 마무리되었다.

평가절하와 확인 Devaluation and validation

로빈슨 부총장을 비판한 이들을 헐뜯었다는 증거는 빈약하다.

합리화 Interpretations

로빈슨 부총장은 그의 행위가 빨리 책을 출판을 해야 하는 압박이 있었던 상황에서의 경솔하고 부주의한 행위라고 설명하면서 모나쉬 대학교에서의 본인 기여에 초점을 맞췄다. 로빈슨 부총장을 비판하는 이들은 표절이 타의 모범을 보여야 하는 저명한 학자에게는 사망신고나 다름없는 중대한 결함이라고 합리화했다.

공식적인 기관 Official channels

모나쉬 대학 평의원회는 즉각적으로 로빈슨 부총장을 옹호하고 나섰으며, 표절에 대한 공개 조사는 이뤄지지 않았다.

위협과 저항 Intimidation and resistance

많은 학자들은 로빈슨 부총장이 행여 보복할 지도 모른다는 우려 때문에 모나쉬 대학교에서 있었던 일에 대하여 말하기를 꺼려했다. 로빈슨 부총장이 학교를 떠난 이후 출판된 한 서적에는 “실직의 우려 없이 이 글을 쓸 수 있어 매우 다행입니다”라는 글도 있었다(Mardling 2002). 몇몇 학자들의 로빈슨 부총장에 대한 저항활동은 바로 새로운 표절을 조사하고 밝혀내는 것이었고, 다른 이들은 이런 자료들을 언론에 제공하고 다른 이들도 자신들과 비슷한 일을 하도록 장려하는 형태로서 나타났다.

논평 Comment

지금까지 필자는 ‘권력이 없는 표절자’와 ‘권력을 가진 표절자', 두 가지 표절자 유형에 대해 설명했다. 이 두 표절자 유형의 기본적인 차이는 표절이 적발된 이후 후폭풍을 줄이는 수법의 가짓수다.

권력자는 더욱 많은 수단을 더욱 효율적으로 이용할 수 있다. 그 결과 권력자는 관련해 중징계를 받는 경우가 적다. 반면, 그들은 보통 더욱 높은 지위에 있기에 징계를 받을 경우, 그 대가가 매우 커보일 수도 있다. 하지만 중견 학자가 표절 문제로 단순히 부총장 자리에서 물러나는 것과, 신진 학자가 학계에서 앞길이 완전히 막혀버리는 것이 비교될 수 있을까?

‘권력을 가진 자’ 대 ‘권력이 없는 자‘의 구도와 관련해서 동원할 수 있는 수법만 갖고 논의를 하는 것은 문제를 단순화하는 것이다. 물론 ‘권력이 없는 자‘도 때로는 부모라든지 기자와 같은 동맹군을 모아 강력한 일격을 날릴 수 있다.

필자가 ‘권력을 가진 자’와 ‘권력이 없는 자‘라는 단어를 핵심으로 쓰고 있는 것은, 지위에 따른 일반적인 능력과 교수와 학생 같은 역할의 차이에 대해서 논하기 위한 것이다. 물론 이용하는 수법과 사건의 결과는 이런 권력관계에 의해 고정되어 있지는 않다.

1996년에 데이빗 로빈슨(David Robinson)은 호주에서 가장 크고 명성이 뛰어난 대학 중 하나인 모나쉬 대학교(Monash University)의 부총장으로 선출됐는데, 호주는 부총장에게 강한 실권이 있기에 이는 미국에 견준다면 주요 주립대학교의 총장이 되는 것과 비슷한 일이다.

2002년에 영국에서 발간되는 고등교육에 관한 저명한 전문지인 ‘더 타임즈 - 고등교육부록(The Times Higher Education Supplement)’은 로빈슨 부총장이 1970년대와 1980년대에 쓴 두 권의 책에서 다른 저자들 책의 내용을 적절한 인용없이 옮겨온 부분을 발견했다고 알렸다. ‘더타임즈’의 보도는 빠르게 호주 언론으로 옮겨갔고 로빈슨 부총장에 대한 사임 요청이 일었다.

로빈슨 부총장의 표절은 관계자들에 의해 잘 숨겨져 왔었다. 로빈슨 부총장은 영국에서 곧장 남호주 대학교(University of South Australia)의 부총장으로 선임됐었다. 로빈슨 부총장은 남호주 대학교 부총장으로의 거취가 결정되기 이전인 1991년에 남호주 대학교 총장과 이미 자신의 표절 문제에 관한 대화를 나눴었지만 다른 사람들은 표절 문제에 대해 몰랐다고 밝혔었다. 그다음 모나쉬 대학교 부총장으로 선임되는 과정에서는 모나쉬 대학교 부총장 인선위원회 위원 중 1명은 그의 표절 혐의를 알고 있었으나 9인의 다른 위원들에게는 말하지 않은 것으로 드러났다(Madden, 2002b).

로빈슨 부총장은 “이 문제들은 벌써 20년도 더 전에 이미 해결된 문제들이다”라고 밝히며 사과를 했고, 관계자들도 더 이상 특별한 조치를 취하지는 않았다. 그는 표절 문제가 “대학을 운영하는 능력”에는 영향을 주지 않는다고 말했다.

모나쉬 대학 평의원회(미국으로 치면 대학 재단 이사회)는 로빈슨 부총장을 만장일치로 지지하면서 그에게 문제가 원만히 해결되리란 자신감을 불어넣어줬다. 모나쉬 대학 평의원회는 이 문제가 얼른 잠잠해지기만을 기다리는 태도가 명백했다. 하지만 로빈슨 부총장은 모나쉬 대학교 내에서 논란이 많았는데, 그는 대학의 역할을 극적으로 확장시키면서 지지 세력을 만들었지만, 한편으로는 교직원들을 해고하는 등의 구조조정을 벌이는 모습 때문에 반대 세력도 만들었다.

모나쉬 대학 평의원회의 로빈슨 부총장에 대한 노골적인 옹호에 분노한 비판가들 중 일부는, 로빈슨 부총장의 다른 저작물들에 대해서 표절 여부를 조사하기 시작했다. 얼마 지나지 않아 로빈슨 부총장이 1976년에 쓴 책에서 심각한 수준의 표절이 발견됐다. 로빈슨 부총장은 자신의 “부주의함과 성급함”에 대해 사과를 하면서, “빨리 책을 출판해야 한다는 압박감”때문에 그런 표절이 일어났다고 말했다. 그는 또한 책에서 그대로 베껴진 부분과는 별개로 출처는 참고문헌 등을 통해 따로 밝혔기 때문에 표절을 숨기려 했던 것은 아니라고 말했다 (Ketchell 2002a; Madden 2002c). 로빈슨 부총장을 비판하는 이들은 그런 변명은 학생들의 경우라면 받아들여지지 않을 것이라며, 로빈슨 부총장을 징계하지 않는 것은 이중잣대라고 지적했다.

추가 표절이 드러난 것은 모나쉬 대학 평의원회로서는 당혹스러운 일이었다. 로빈슨 부총장은 제리 엘리스(Jerry Ellis) 총장을 만난 후 부총장 직에서 사임했다. 로빈슨 부총장의 사임 발표 당시, 엘리스 총장은 잇따른 보도로 밝혀진 로빈슨 부총장의 추가 표절 문제에 대해서 알고 있었냐는 질문에 대해선 아무런 답변을 하지 않았다(Ketchell 2002b, c; Madden 2002d; Maslen 2002). 모나쉬 대학 평의원회의 학생 대변인에 따르면, 로빈슨 부총장은 엘리스 총장에게 두 건의 표절이 있었다고 밝혔을 뿐이었다(Ketchell 2002c).

로빈슨 부총장은 엘리스 총장과의 협상을 통해 사임에 대한 대가로 수백만달러의 보상금을 받았다. 모나쉬 대학 평의원회와는 보상금 지급 문제와 관련한 협의가 없었으며, 일부 비판가들은 로빈슨 부총장의 사임 이전에 제대로 된 조사가 이뤄졌어야 했다고 주장한다.

로빈슨 부총장이 표절 문제에 대응하기 위해 사용한 수법들은 아래와 같다.

은폐와 폭로 Cover-up and exposure

로빈슨 부총장이 저지른 두 건의 표절은 이미 1980년대에 드러났다. 로빈슨 부총장은 호주에서 매우 소수의 사람들에게만 이 사실을 고백했는데, 이들은 모두 비밀을 지켜줬다. 2002년의 표절 폭로는 로빈슨 교수가 부총장이 되었다는 사실을 전해들은 과거 동료학자들이 울분을 느꼈기 때문에 일어났다. 언론의 잇따른 문제 제기에 로빈슨 부총장의 표절에 대한 추가 조사가 이뤄졌음은 물론, 그 외 또 다른 표절이 있다는 추가 폭로도 이어졌고, 이는 결국 그의 사임으로서 마무리되었다.

평가절하와 확인 Devaluation and validation

로빈슨 부총장을 비판한 이들을 헐뜯었다는 증거는 빈약하다.

합리화 Interpretations

로빈슨 부총장은 그의 행위가 빨리 책을 출판을 해야 하는 압박이 있었던 상황에서의 경솔하고 부주의한 행위라고 설명하면서 모나쉬 대학교에서의 본인 기여에 초점을 맞췄다. 로빈슨 부총장을 비판하는 이들은 표절이 타의 모범을 보여야 하는 저명한 학자에게는 사망신고나 다름없는 중대한 결함이라고 합리화했다.

공식적인 기관 Official channels

모나쉬 대학 평의원회는 즉각적으로 로빈슨 부총장을 옹호하고 나섰으며, 표절에 대한 공개 조사는 이뤄지지 않았다.

위협과 저항 Intimidation and resistance

많은 학자들은 로빈슨 부총장이 행여 보복할 지도 모른다는 우려 때문에 모나쉬 대학교에서 있었던 일에 대하여 말하기를 꺼려했다. 로빈슨 부총장이 학교를 떠난 이후 출판된 한 서적에는 “실직의 우려 없이 이 글을 쓸 수 있어 매우 다행입니다”라는 글도 있었다(Mardling 2002). 몇몇 학자들의 로빈슨 부총장에 대한 저항활동은 바로 새로운 표절을 조사하고 밝혀내는 것이었고, 다른 이들은 이런 자료들을 언론에 제공하고 다른 이들도 자신들과 비슷한 일을 하도록 장려하는 형태로서 나타났다.

논평 Comment

지금까지 필자는 ‘권력이 없는 표절자’와 ‘권력을 가진 표절자', 두 가지 표절자 유형에 대해 설명했다. 이 두 표절자 유형의 기본적인 차이는 표절이 적발된 이후 후폭풍을 줄이는 수법의 가짓수다.

권력자는 더욱 많은 수단을 더욱 효율적으로 이용할 수 있다. 그 결과 권력자는 관련해 중징계를 받는 경우가 적다. 반면, 그들은 보통 더욱 높은 지위에 있기에 징계를 받을 경우, 그 대가가 매우 커보일 수도 있다. 하지만 중견 학자가 표절 문제로 단순히 부총장 자리에서 물러나는 것과, 신진 학자가 학계에서 앞길이 완전히 막혀버리는 것이 비교될 수 있을까?

‘권력을 가진 자’ 대 ‘권력이 없는 자‘의 구도와 관련해서 동원할 수 있는 수법만 갖고 논의를 하는 것은 문제를 단순화하는 것이다. 물론 ‘권력이 없는 자‘도 때로는 부모라든지 기자와 같은 동맹군을 모아 강력한 일격을 날릴 수 있다.

필자가 ‘권력을 가진 자’와 ‘권력이 없는 자‘라는 단어를 핵심으로 쓰고 있는 것은, 지위에 따른 일반적인 능력과 교수와 학생 같은 역할의 차이에 대해서 논하기 위한 것이다. 물론 이용하는 수법과 사건의 결과는 이런 권력관계에 의해 고정되어 있지는 않다.

▲ 서울대 법대 양승규 교수는 1997년, 서울대 법대 교수들이 특정 교수의 논문 표절 문제를 은폐하기 위해 집단으로 공모했던 문제에 홀로 반기를 들어 주목을 받았다. 양승규 교수는 당시 사건에 대해서 사회비평 2001년 2월호에 기고한 법학교수의 표절과 윤리성이라는 글로 회고록을 남겼다.

그렇다면 표절자와 피표절자가 각각 비슷한 지위와 권력을 가진 경우는 어떨까? 이것은 학생이 다른 학생을 표절하는 경우, 또 학자가 다른 동료 학자의 개념을 인용없이 이용하는 경우에 해당된다.

때로는 표절 문제와 관련해서 표절자와 피표절자가 표절 사실을 숨겨주거나 변호해주는 등 서로 협력할 때도 있다. 이는 ‘협력형 표절(cooperative plagiarism)’이라고 할 수 있다. 우정을 통하거나, 또는 비용을 지불해 표절하는 학생의 경우가 이에 해당된다. 하지만 불만이 있는 다른 학생이나 표절 문제에 대해 예민한 교수와 같은 외부인, 또는 표절자와 피표절자 간의 내부분쟁 때문에 이런 밀약이 깨지는 경우도 종종 있다. 제약회사 직원들이 쓴 논문이 대학 연구원의 이름으로 출판되는 표절자와 피표절자간 동맹의 대필과 관련해 이미 사례도 있다.

‘협력형 표절’은 관계자들 사이에서는 일단 문제없어 보이지만 관료조직이나 연구조직에서 나타나는 ‘제도화된 표절’로 발전할 수 있다.

‘협력형 표절’의 반대는 ‘경쟁상황형 표절’이다. 이는 연구업적에 대한 공로가 제대로 인정되질 못하는 상황에서, 피표절자의 인정받지 못해왔던 공로를 표절자가 가로채서 자신의 공로로 만들어버리는 경우가 해당한다.

이에 대한 사례로는 어떤 학생이 타인의 연구성과물에 가택칩입이나 해킹 등 불법적으로 접근하여 표절을 하는 경우를 들 수 있다. 여러 사건들을 통해 미루어보면(e.g., Anonymous, 1990; Bowers 1997; Leech 1991), 이를 실제로 적발하기란 정말 어려우며 피표절자는 표절자에 비해 상당한 열세에 놓여있는 경우가 많다.

허위 표절 혐의 제기와 지나친 징계 False allegations and excessive penalties

표절은 아주 나쁜 일이기 때문에 강력한 징계를 받아도 마땅하단 인식이 존재한다. 이것은 다른 유형의 부조리를 야기하는데, 바로 허위로 표절 혐의를 제기하는 것이다. 공개적으로 특정인에게 표절 혐의을 제기하는 것은 특정인의 평판에 매우 치명적이다. 표절 혐의가 명확하게 거짓임이 드러난 경우에도 얼룩이 잘 지워지지 않는다. 표절 혐의 제기 역시 인신공격의 한 방법이 될 수 있다.

한 학생이 그의 지도교수와 개인적인 문제를 겪고 있었고, 이러한 문제에 대하여 원로교수에게 털어 놓았다. 학생과 원로교수는 해당 지도교수의 학부 시절 논문을 찾아서 표절 검증 프로그램을 통해 표절 여부를 확인했고, 이를 토대로 그 지도교수가 표절 혐의가 있음을 주장했다. 결국 독립적인 조사가 가능한 조사위원이 소환됐고 그 지도교수의 논문 표절 여부에 대해 조사했다. 하지만 이는 ‘혐의 없음’으로 결말이 났다.

또 다른 부조리로, 고의성이 없는 표절에 대해서 지나치게 과한 처벌을 하는 것이 있다. 가장 흔한 사례는 바로 어떤 학생의 리포트에서 표절이 발견되었다고 부정행위를 이유로 중징계 대상이 되어버리는 경우다. 징계수준이 공정한지 불공정한지 확인하기 위한 가장 쉬운 방법은 바로 이중잣대를 쓰는지를 따져보는 것이다. 일단 그러한 표절 행위가 얼마나 흔하게 발생하며 보통의 징계 수준은 어떤지 알아본다. 만약 대부분의 학생이 표절을 하고 있으며 그에 대한 징계가 보통 경고로 끝나는 경우엔 그 이상의 징계를 가하는 것은 지나친 일이다.

허위적인 표절 혐의 제기와 과도한 징계로 인해 분쟁이 벌어졌을 때의 대응은, 앞에서 표절을 둘러싼 분쟁에서 각 당사자들이 사용하는 수법과 거울 이미지로서의 대응이라고 할 수 있다. 이 상황에서 당사자들의 수법을 쉽게 설명하기 위해서 ‘권력을 가진 고발자’와 ‘권력이 없는 표절자‘의 갈등을 상정해 ’권력을 가진 고발자’를 중심으로 설명할 것이다. 여기서는 과도한 징계를 하려는 교사와 경미한 부정행위를 저지른 학생이 그 대표적인 예라고 할 수 있을 것이다.

가장 첫 번째 수법은 바로 표절이 일어난 맥락을 은폐하는 것이다. 보통 표절한 문장들에만 시선이 집중되는데, 여기서 종종 간과되는 것은 실제로 올바르게 작성한 부분의 양이다. 출처를 숨길 의도가 없었다거나 논문작성법을 제대로 이해하지 못해 발생한 실수는 충분히 고려되지 않는다. 이에 대한 항변을 하기 위해서는 표절이 일어난 맥락에 대해 설명해야한다.

두 번째 수법은 표절자 또는 사기꾼이라는 낙인을 찍는 것이다. 실상은 단순 초보자 또는 “악의 없는 실수“라는 표현이 더욱 적합한 상황에서도 말이다.

세 번째 수법은 표절은 매우 부적절한 것이며 표절의 수위를 따지지 않고 강력한 징계가 필요한 일이라고 주장하는 것이다. ‘복사해서 붙여넣기’는 곧 컨닝과 같은 부정행위라고 칭해진다. 그리고 이런 부정행위의 의도를 당사자에게 부여한다. 표절을 인용규칙에 대한 숙지 부족 문제가 아닌, 무조건적으로 도덕성과 상식의 문제라고 단언을 해버린다. 여기에 대응하는 수법에는 몇 가지가 있는데, 표절의 고의성이 없었음을 주장하거나, 그런 행위가 관행이라는 것을 강조하는 것, 또는 다른 ‘제도화된 표절’이 더 심각한 문제라고 항변하는 것이 있다.

과도한 징계가 가해지는 대다수의 경우에는 표절을 처리하는 공식적인 기관들이 문제가 된다. 공식적인 절차는 징계에 대해서 정당성을 부여한다. 고발을 당한 이도 공식적인 절차를 통해 자신을 방어해야 하지만, 이에 의존해서는 안 된다. 물론 징계에 관한 규정이 정확하게 적용되긴 하겠지만, 문제는 규정이 정확하게 준수되느냐가 아니라 그 규정이란 것이 ‘대상을 가려서’ 정확하게 적용되는 데 있다. 이는 곧 징계가 몇몇 학생에게만 부과되거나 과도한 징계가 부여된다는 것을 의미한다.

이런 문제의 피해당사자는 문제 해결을 위해서 공식적인 기관을 통하거나 정식 절차를 밟는 것을 무조건 피해야 한다. 대신 교수, 부모, 학교 관계자 같이 도움이 되는 아군을 만들고 의논해서 해결하는 것이 중요하다.

표절로 인해 발생한 문제가 심각하게 큰 몇몇 경우에는 해당 표절 문제를 대중과 지식사회에 공개하는 것도 한 방법인데, 이는 진정서를 쓰거나 인터넷에 관련 문제를 올리는 등과 같은 방법을 활용하는 것을 의미한다. 이러한 캠페인은 당사자와 같이 해당 표절 문제로 공분을 해줄 수 있는 공동체 구성원들의 능력에 의존해야 한다.

마지막으로, 표절 혐의 제기는 인신공격의 한 수법으로 사용된다. 표절 혐의 제기는 상대방에게 모멸감과 두려움을 야기할 수 있다. 파면과 같은 공식적인 징계는 더욱 치명적일 수 있다. 만약 표절 혐의가 공식적인 경로나 소문을 통해 타인에게 전해진다면 그 개인의 평판은 심각하게 훼손될 것이다. 부적절한 표절 혐의 제기와 지나친 징계 문제를 해결하기 위해선 표절 혐의 제기가 인신공격이 되지 않도록 주의해야 한다.

필자는 표절과 관련 과도한 징계의 작동 원리에 대한 사례 연구를 하고자 했다. 하지만, 설령 누군가 조사기관으로부터 부당한 대우를 받은 것은 사실이라 해도, 그 누가 자신이 표절을 했다는 것을 인정하겠는가? 표절은 명백한 부정행위라는 기본적인 인식 때문에 생겨난 표절자에 대한 세간의 악감정 하에서, 설령 반성을 하고 있다거나 또 고의가 아니었다 해도 누가 표절을 한 사람이라는 낙인이 찍히길 바라면서 이를 자백하겠는가 말이다. 허위 표절 혐의 제기와 과도한 징계와 관련해 실제 사례에서 동원된 수법에 대해서는 아직도 많은 연구가 필요하다고 하겠다.

결론 Conclusion

표절은 흔히 개인의 도덕성(컨닝 문제와 같은), 교육 그리고 정책 문제로서 다뤄지기 마련이다. 그러나 필자는 표절을 둘러싼 분쟁에 있어서 각 당사자들이 사용하는 대응 수법에 초점을 맞춰봤다.

표절을 둘러싼 분쟁은 상황에 따라 매우 다양했지만, 몇 가지 유형이 있었다. 가장 흔한 경우는 학생과 교사 혹은 시간강사(초임교수)와 원로교수의 관계에서 나타나는, ‘권력이 없는 표절자’ 문제다. ‘권력이 없는 표절자’는 자신의 표절이 적발되는 것을 최대한 숨기거나, 들켰을 경우엔 고의성이 없었다거나 사소한 문제라고 변명하는 것 외에 이 문제를 다루는 마땅한 대응 수단이 없다.

때로는 표절 문제와 관련해서 표절자와 피표절자가 표절 사실을 숨겨주거나 변호해주는 등 서로 협력할 때도 있다. 이는 ‘협력형 표절(cooperative plagiarism)’이라고 할 수 있다. 우정을 통하거나, 또는 비용을 지불해 표절하는 학생의 경우가 이에 해당된다. 하지만 불만이 있는 다른 학생이나 표절 문제에 대해 예민한 교수와 같은 외부인, 또는 표절자와 피표절자 간의 내부분쟁 때문에 이런 밀약이 깨지는 경우도 종종 있다. 제약회사 직원들이 쓴 논문이 대학 연구원의 이름으로 출판되는 표절자와 피표절자간 동맹의 대필과 관련해 이미 사례도 있다.

‘협력형 표절’은 관계자들 사이에서는 일단 문제없어 보이지만 관료조직이나 연구조직에서 나타나는 ‘제도화된 표절’로 발전할 수 있다.

‘협력형 표절’의 반대는 ‘경쟁상황형 표절’이다. 이는 연구업적에 대한 공로가 제대로 인정되질 못하는 상황에서, 피표절자의 인정받지 못해왔던 공로를 표절자가 가로채서 자신의 공로로 만들어버리는 경우가 해당한다.

이에 대한 사례로는 어떤 학생이 타인의 연구성과물에 가택칩입이나 해킹 등 불법적으로 접근하여 표절을 하는 경우를 들 수 있다. 여러 사건들을 통해 미루어보면(e.g., Anonymous, 1990; Bowers 1997; Leech 1991), 이를 실제로 적발하기란 정말 어려우며 피표절자는 표절자에 비해 상당한 열세에 놓여있는 경우가 많다.

허위 표절 혐의 제기와 지나친 징계 False allegations and excessive penalties

표절은 아주 나쁜 일이기 때문에 강력한 징계를 받아도 마땅하단 인식이 존재한다. 이것은 다른 유형의 부조리를 야기하는데, 바로 허위로 표절 혐의를 제기하는 것이다. 공개적으로 특정인에게 표절 혐의을 제기하는 것은 특정인의 평판에 매우 치명적이다. 표절 혐의가 명확하게 거짓임이 드러난 경우에도 얼룩이 잘 지워지지 않는다. 표절 혐의 제기 역시 인신공격의 한 방법이 될 수 있다.

한 학생이 그의 지도교수와 개인적인 문제를 겪고 있었고, 이러한 문제에 대하여 원로교수에게 털어 놓았다. 학생과 원로교수는 해당 지도교수의 학부 시절 논문을 찾아서 표절 검증 프로그램을 통해 표절 여부를 확인했고, 이를 토대로 그 지도교수가 표절 혐의가 있음을 주장했다. 결국 독립적인 조사가 가능한 조사위원이 소환됐고 그 지도교수의 논문 표절 여부에 대해 조사했다. 하지만 이는 ‘혐의 없음’으로 결말이 났다.

또 다른 부조리로, 고의성이 없는 표절에 대해서 지나치게 과한 처벌을 하는 것이 있다. 가장 흔한 사례는 바로 어떤 학생의 리포트에서 표절이 발견되었다고 부정행위를 이유로 중징계 대상이 되어버리는 경우다. 징계수준이 공정한지 불공정한지 확인하기 위한 가장 쉬운 방법은 바로 이중잣대를 쓰는지를 따져보는 것이다. 일단 그러한 표절 행위가 얼마나 흔하게 발생하며 보통의 징계 수준은 어떤지 알아본다. 만약 대부분의 학생이 표절을 하고 있으며 그에 대한 징계가 보통 경고로 끝나는 경우엔 그 이상의 징계를 가하는 것은 지나친 일이다.

허위적인 표절 혐의 제기와 과도한 징계로 인해 분쟁이 벌어졌을 때의 대응은, 앞에서 표절을 둘러싼 분쟁에서 각 당사자들이 사용하는 수법과 거울 이미지로서의 대응이라고 할 수 있다. 이 상황에서 당사자들의 수법을 쉽게 설명하기 위해서 ‘권력을 가진 고발자’와 ‘권력이 없는 표절자‘의 갈등을 상정해 ’권력을 가진 고발자’를 중심으로 설명할 것이다. 여기서는 과도한 징계를 하려는 교사와 경미한 부정행위를 저지른 학생이 그 대표적인 예라고 할 수 있을 것이다.

가장 첫 번째 수법은 바로 표절이 일어난 맥락을 은폐하는 것이다. 보통 표절한 문장들에만 시선이 집중되는데, 여기서 종종 간과되는 것은 실제로 올바르게 작성한 부분의 양이다. 출처를 숨길 의도가 없었다거나 논문작성법을 제대로 이해하지 못해 발생한 실수는 충분히 고려되지 않는다. 이에 대한 항변을 하기 위해서는 표절이 일어난 맥락에 대해 설명해야한다.

두 번째 수법은 표절자 또는 사기꾼이라는 낙인을 찍는 것이다. 실상은 단순 초보자 또는 “악의 없는 실수“라는 표현이 더욱 적합한 상황에서도 말이다.

세 번째 수법은 표절은 매우 부적절한 것이며 표절의 수위를 따지지 않고 강력한 징계가 필요한 일이라고 주장하는 것이다. ‘복사해서 붙여넣기’는 곧 컨닝과 같은 부정행위라고 칭해진다. 그리고 이런 부정행위의 의도를 당사자에게 부여한다. 표절을 인용규칙에 대한 숙지 부족 문제가 아닌, 무조건적으로 도덕성과 상식의 문제라고 단언을 해버린다. 여기에 대응하는 수법에는 몇 가지가 있는데, 표절의 고의성이 없었음을 주장하거나, 그런 행위가 관행이라는 것을 강조하는 것, 또는 다른 ‘제도화된 표절’이 더 심각한 문제라고 항변하는 것이 있다.

과도한 징계가 가해지는 대다수의 경우에는 표절을 처리하는 공식적인 기관들이 문제가 된다. 공식적인 절차는 징계에 대해서 정당성을 부여한다. 고발을 당한 이도 공식적인 절차를 통해 자신을 방어해야 하지만, 이에 의존해서는 안 된다. 물론 징계에 관한 규정이 정확하게 적용되긴 하겠지만, 문제는 규정이 정확하게 준수되느냐가 아니라 그 규정이란 것이 ‘대상을 가려서’ 정확하게 적용되는 데 있다. 이는 곧 징계가 몇몇 학생에게만 부과되거나 과도한 징계가 부여된다는 것을 의미한다.

이런 문제의 피해당사자는 문제 해결을 위해서 공식적인 기관을 통하거나 정식 절차를 밟는 것을 무조건 피해야 한다. 대신 교수, 부모, 학교 관계자 같이 도움이 되는 아군을 만들고 의논해서 해결하는 것이 중요하다.

표절로 인해 발생한 문제가 심각하게 큰 몇몇 경우에는 해당 표절 문제를 대중과 지식사회에 공개하는 것도 한 방법인데, 이는 진정서를 쓰거나 인터넷에 관련 문제를 올리는 등과 같은 방법을 활용하는 것을 의미한다. 이러한 캠페인은 당사자와 같이 해당 표절 문제로 공분을 해줄 수 있는 공동체 구성원들의 능력에 의존해야 한다.

마지막으로, 표절 혐의 제기는 인신공격의 한 수법으로 사용된다. 표절 혐의 제기는 상대방에게 모멸감과 두려움을 야기할 수 있다. 파면과 같은 공식적인 징계는 더욱 치명적일 수 있다. 만약 표절 혐의가 공식적인 경로나 소문을 통해 타인에게 전해진다면 그 개인의 평판은 심각하게 훼손될 것이다. 부적절한 표절 혐의 제기와 지나친 징계 문제를 해결하기 위해선 표절 혐의 제기가 인신공격이 되지 않도록 주의해야 한다.

필자는 표절과 관련 과도한 징계의 작동 원리에 대한 사례 연구를 하고자 했다. 하지만, 설령 누군가 조사기관으로부터 부당한 대우를 받은 것은 사실이라 해도, 그 누가 자신이 표절을 했다는 것을 인정하겠는가? 표절은 명백한 부정행위라는 기본적인 인식 때문에 생겨난 표절자에 대한 세간의 악감정 하에서, 설령 반성을 하고 있다거나 또 고의가 아니었다 해도 누가 표절을 한 사람이라는 낙인이 찍히길 바라면서 이를 자백하겠는가 말이다. 허위 표절 혐의 제기와 과도한 징계와 관련해 실제 사례에서 동원된 수법에 대해서는 아직도 많은 연구가 필요하다고 하겠다.

결론 Conclusion

표절은 흔히 개인의 도덕성(컨닝 문제와 같은), 교육 그리고 정책 문제로서 다뤄지기 마련이다. 그러나 필자는 표절을 둘러싼 분쟁에 있어서 각 당사자들이 사용하는 대응 수법에 초점을 맞춰봤다.

표절을 둘러싼 분쟁은 상황에 따라 매우 다양했지만, 몇 가지 유형이 있었다. 가장 흔한 경우는 학생과 교사 혹은 시간강사(초임교수)와 원로교수의 관계에서 나타나는, ‘권력이 없는 표절자’ 문제다. ‘권력이 없는 표절자’는 자신의 표절이 적발되는 것을 최대한 숨기거나, 들켰을 경우엔 고의성이 없었다거나 사소한 문제라고 변명하는 것 외에 이 문제를 다루는 마땅한 대응 수단이 없다.

‘권력을 가진 표절자’의 경우에는 관련 더 많은 수법을 활용할 수 있다. 만약 표절 혐의가 제기된다면 그와 그의 동료학자들은 문제를 최소화하는 데 총력을 기울일 것이다. 표절 혐의를 제기한 상대방를 음해하거나, 표절을 사소한 문제로 치부해버리거나, 공식적인 기관을 통해 면죄부를 얻어내든가, 그것도 아니면 협박과 뇌물을 사용할 것이다. ‘권력을 가진 표절자’가 사용하는 이러한 수법들은 표절 혐의를 제기하는 이가 설사 힘있는 조력자와 함께 하더라도 여전히 효과적이다.

표절을 둘러싼 분쟁이 복잡해지는 이유 중 하나는 ‘텍스트 표절’이나 ‘아이디어 표절’과 같은 표절 유형의 다양함에도 그 이유가 있다.

‘텍스트 표절’은 타인의 표현까지 그대로 복사해서 붙여넣기를 하는 것으로 비전문가라고 하더라도 쉽게 적발할 수 있다. 따라서 이것은 비난하기가 가장 쉬운 유형의 표절이다. ‘권력을 가진 표절자’의 경우라 하더라도 ‘텍스트 표절’이 발견되면 종종 방어에 실패한다.

‘제도화된 표절’은 다른 표절과는 완전히 구별되는 것이다. 회사나 정부 부서처럼 규모가 큰 조직에서는 하급자가 상급자를 위해서 문서를 작성해주고, 그 문서는 배서(背書)의 형태로써 상급자의 이름으로 발표된다. 허나 이것이 표절로 칭해지는 경우는 거의 없다.

‘대필’은 ‘제도화된 표절’의 한 종류임에도 불구하고 그저 사업적 거래행위로 여겨지거나 그냥 당연한 것으로 받아들여진다. 대필 의뢰인이 저명인사로서 사회적으로 널리 알려진 경우라면 대개의 대필 문제는 관심을 끌지 못한다. 고등학생이 대필로 과제를 완성하는 경우에는 컨닝 수준의 부정행위로 취급되고 있음에도 말이다(대부분의 경우에 부모가 대필자가 된다).

이런 문제는 이중잣대 시비를 불러일으키는데, 사실 이런 이중잣대는 일반적인 표절 문제에서도 쉽게 찾아볼 수 있다. ‘권력이 없는 표절자’는 부정행위자로 낙인찍히는 데 반하여, ‘권력을 가진 표절자‘의 표절 문제는 그냥 넘어간다. ’제도화된 표절‘ 문제를 지적하고 싶다면 이러한 이중잣대의 문제를 거론하는 것이 효과적이다.

이 외에도 허위 표절 혐의 제기와 표절에 대한 지나치게 과도한 징계도 표절 문제를 더욱 복잡하게 만든다. 표절은 아주 심각하게 나쁜 행위라고 평가되기 때문에, 그저 표절 혐의가 제기되는 것 자체로도 당사자에게 매우 치명적일 수 있다. 표절이 너무나 흔히 벌어지고 있음에도 적발된 표절자들만 지나친 징계를 감수해야 하는 경우도 있다.

‘권력을 가진 표절자’는 표절 혐의가 입증되고 징계를 받아도 단지 운이 없는 경우라고 여겨진다. 왜냐하면 더 많은 ‘권력을 가진 표절자’들이 표절 적발과 공개 등의 상황을 아예 겪지조차 하지 않기 때문이다. 따라서 ‘권력이 없는 표절자’에 비하여 ‘권력을 가진 표절자’는 상대적으로 표절 혐의 자체에서 더 잘 벗어난다.

표절 문제는 도덕성 문제로 여겨지고 또 비난받아 마땅한 문제로 생각되기 때문에, 누군가에게 표절 혐의가 제기됐을 경우 강력한 감정의 동요를 불러일으키게 된다. 이에 ‘권력이 없는 표절자’는 자신이 매우 사악한 범죄를 저질렀다고 생각할 수도 있다. 그래서 그는 표절을 했다는 사실 자체를 여하간 은폐하려 하거나, 상황 자체를 합리화하려고 한다. 이러한 환경에서는 적절한 교육이 이루어지지 않는다.

‘표절’이라는 단어 그 자체도 문제가 될 수 있다. 표절은 단순히 인용을 하는데 있어서 ‘인용부호 및 출처표시 위반’을 의미하는 것임에도 불구하고 엄청난 감정 소모를 유발한다. 표절은 고의성이나 분량에 상관없이 매우 악랄한 행위로 여겨지고 있기 때문에, 많은 사람들이 표절이란 단어 사용 자체를 기피한다.

표절을 둘러싼 분쟁에 개입된 이들은 이 분쟁 상황에서 우위를 점하고 있는 당사자가 사용하고 있는 수법을 눈여겨 봐야한다. 우위를 점하고 있는 당사자는 탈선(표절이든지 허위고발이든지) 문제와 이에 대한 비난과 관련한 주위의 관심은 치워버리고, 공식적인 기관 등에 의해 취해진 조치에 주목하도록 하는 수법을 사용한다. 이러한 대응 수법에 대한 이해는 표절 그 자체에 관심을 갖고 있는 사람들, 또 관련해 지나친 징계가 불공정하다고 믿는 사람들에게 효과적일 것이다.

당사자가 아니라 제 3자의 입장에서, 각 당사자들이 구사하는 수법에 주의를 기울인다면 논문 표절을 둘러싼 분쟁을 더 잘 이해할 수 있을 것이다. 여기에 이용되는 수법에 대한 이해를 통해 불공정성의 인식과 관련한 평가를 하는 것이 가능해진다.

기자들은 계속해서 표절 문제를 흥미진진한 기삿거리로 다룰 것이다.

표절은 진리와 순수성이 우선시 되는 대학과 같은 기관에서는 특히나 중대한 범죄행위로 여겨진다. 그래서 언론은 표절 문제를 실상보다도 더 큰 추문으로 묘사 할 수도 있다.

표절은 낙인 효과가 크기 때문에 많은 표절자들이 적발을 피하고 피해를 최소화하기 위해 생각해 볼 수 있는 모든 수법을 다 사용할 것이다.

이에 표절 분쟁에 동원되는 수법에 주목한다면, 관련 문제로 지속적으로 연구할 거리가 생길 것이다.

감사의 말 : 필자는 존 비글로우(John Bigelow) 트레이시 브레탁(Tracey Bretag), 돈 엘드리지(Don Eldridge), 피터 맥칼럼(Peter McCallum), 개빈 무디(Gavin Moodie), 셀레스테 로세토(Celeste Rossetto)와 론 위턴(Ron Witton)으로부터 유용한 고언을 들었다. 또 그밖의 다른 이들로부터 필자가 하는 주장의 정확성에 대해 검토를 받기도 했다. 이에 모두에게 감사의 말을 남긴다. 필자는 킴 워커(Kim Walker)에게 본 글의 초고를 보냈지만 그는 관련 견해를 밝히기를 거부했다. 데이빗 로빈슨(David Robinson)도 역시 관련 문제에 대한 응답을 하지 않았다.

관련기사 :

JTBC 손석희 사장 논문 표절 혐의 총정리

조국 교수, 표절 혐의 관련 기사묶음

진중권 교수, 석사논문 표절 혐의로 제소돼

'뉴욕타임스', 미 상원의원 논문 표절 보도

중국의 논문표절 사냥꾼 '팡저우쯔(方舟子)'

1964년 이후 논문 표절의 역사가 한눈에

[단독] 1956년 발간 논문작성법 문헌 발견

좌익 영웅 지젝, 표절 시비 휘말려

서울대는 도쿄대(東京大)를 이길 수 없다.

‘6단어 연쇄’ 표절 판정 기준에 대한 소고

표절을 둘러싼 분쟁이 복잡해지는 이유 중 하나는 ‘텍스트 표절’이나 ‘아이디어 표절’과 같은 표절 유형의 다양함에도 그 이유가 있다.

‘텍스트 표절’은 타인의 표현까지 그대로 복사해서 붙여넣기를 하는 것으로 비전문가라고 하더라도 쉽게 적발할 수 있다. 따라서 이것은 비난하기가 가장 쉬운 유형의 표절이다. ‘권력을 가진 표절자’의 경우라 하더라도 ‘텍스트 표절’이 발견되면 종종 방어에 실패한다.

‘제도화된 표절’은 다른 표절과는 완전히 구별되는 것이다. 회사나 정부 부서처럼 규모가 큰 조직에서는 하급자가 상급자를 위해서 문서를 작성해주고, 그 문서는 배서(背書)의 형태로써 상급자의 이름으로 발표된다. 허나 이것이 표절로 칭해지는 경우는 거의 없다.

‘대필’은 ‘제도화된 표절’의 한 종류임에도 불구하고 그저 사업적 거래행위로 여겨지거나 그냥 당연한 것으로 받아들여진다. 대필 의뢰인이 저명인사로서 사회적으로 널리 알려진 경우라면 대개의 대필 문제는 관심을 끌지 못한다. 고등학생이 대필로 과제를 완성하는 경우에는 컨닝 수준의 부정행위로 취급되고 있음에도 말이다(대부분의 경우에 부모가 대필자가 된다).

이런 문제는 이중잣대 시비를 불러일으키는데, 사실 이런 이중잣대는 일반적인 표절 문제에서도 쉽게 찾아볼 수 있다. ‘권력이 없는 표절자’는 부정행위자로 낙인찍히는 데 반하여, ‘권력을 가진 표절자‘의 표절 문제는 그냥 넘어간다. ’제도화된 표절‘ 문제를 지적하고 싶다면 이러한 이중잣대의 문제를 거론하는 것이 효과적이다.

이 외에도 허위 표절 혐의 제기와 표절에 대한 지나치게 과도한 징계도 표절 문제를 더욱 복잡하게 만든다. 표절은 아주 심각하게 나쁜 행위라고 평가되기 때문에, 그저 표절 혐의가 제기되는 것 자체로도 당사자에게 매우 치명적일 수 있다. 표절이 너무나 흔히 벌어지고 있음에도 적발된 표절자들만 지나친 징계를 감수해야 하는 경우도 있다.

‘권력을 가진 표절자’는 표절 혐의가 입증되고 징계를 받아도 단지 운이 없는 경우라고 여겨진다. 왜냐하면 더 많은 ‘권력을 가진 표절자’들이 표절 적발과 공개 등의 상황을 아예 겪지조차 하지 않기 때문이다. 따라서 ‘권력이 없는 표절자’에 비하여 ‘권력을 가진 표절자’는 상대적으로 표절 혐의 자체에서 더 잘 벗어난다.

표절 문제는 도덕성 문제로 여겨지고 또 비난받아 마땅한 문제로 생각되기 때문에, 누군가에게 표절 혐의가 제기됐을 경우 강력한 감정의 동요를 불러일으키게 된다. 이에 ‘권력이 없는 표절자’는 자신이 매우 사악한 범죄를 저질렀다고 생각할 수도 있다. 그래서 그는 표절을 했다는 사실 자체를 여하간 은폐하려 하거나, 상황 자체를 합리화하려고 한다. 이러한 환경에서는 적절한 교육이 이루어지지 않는다.

‘표절’이라는 단어 그 자체도 문제가 될 수 있다. 표절은 단순히 인용을 하는데 있어서 ‘인용부호 및 출처표시 위반’을 의미하는 것임에도 불구하고 엄청난 감정 소모를 유발한다. 표절은 고의성이나 분량에 상관없이 매우 악랄한 행위로 여겨지고 있기 때문에, 많은 사람들이 표절이란 단어 사용 자체를 기피한다.

표절을 둘러싼 분쟁에 개입된 이들은 이 분쟁 상황에서 우위를 점하고 있는 당사자가 사용하고 있는 수법을 눈여겨 봐야한다. 우위를 점하고 있는 당사자는 탈선(표절이든지 허위고발이든지) 문제와 이에 대한 비난과 관련한 주위의 관심은 치워버리고, 공식적인 기관 등에 의해 취해진 조치에 주목하도록 하는 수법을 사용한다. 이러한 대응 수법에 대한 이해는 표절 그 자체에 관심을 갖고 있는 사람들, 또 관련해 지나친 징계가 불공정하다고 믿는 사람들에게 효과적일 것이다.

당사자가 아니라 제 3자의 입장에서, 각 당사자들이 구사하는 수법에 주의를 기울인다면 논문 표절을 둘러싼 분쟁을 더 잘 이해할 수 있을 것이다. 여기에 이용되는 수법에 대한 이해를 통해 불공정성의 인식과 관련한 평가를 하는 것이 가능해진다.

기자들은 계속해서 표절 문제를 흥미진진한 기삿거리로 다룰 것이다.

표절은 진리와 순수성이 우선시 되는 대학과 같은 기관에서는 특히나 중대한 범죄행위로 여겨진다. 그래서 언론은 표절 문제를 실상보다도 더 큰 추문으로 묘사 할 수도 있다.

표절은 낙인 효과가 크기 때문에 많은 표절자들이 적발을 피하고 피해를 최소화하기 위해 생각해 볼 수 있는 모든 수법을 다 사용할 것이다.

이에 표절 분쟁에 동원되는 수법에 주목한다면, 관련 문제로 지속적으로 연구할 거리가 생길 것이다.

감사의 말 : 필자는 존 비글로우(John Bigelow) 트레이시 브레탁(Tracey Bretag), 돈 엘드리지(Don Eldridge), 피터 맥칼럼(Peter McCallum), 개빈 무디(Gavin Moodie), 셀레스테 로세토(Celeste Rossetto)와 론 위턴(Ron Witton)으로부터 유용한 고언을 들었다. 또 그밖의 다른 이들로부터 필자가 하는 주장의 정확성에 대해 검토를 받기도 했다. 이에 모두에게 감사의 말을 남긴다. 필자는 킴 워커(Kim Walker)에게 본 글의 초고를 보냈지만 그는 관련 견해를 밝히기를 거부했다. 데이빗 로빈슨(David Robinson)도 역시 관련 문제에 대한 응답을 하지 않았다.

관련기사 :

JTBC 손석희 사장 논문 표절 혐의 총정리

조국 교수, 표절 혐의 관련 기사묶음

진중권 교수, 석사논문 표절 혐의로 제소돼

'뉴욕타임스', 미 상원의원 논문 표절 보도

중국의 논문표절 사냥꾼 '팡저우쯔(方舟子)'

1964년 이후 논문 표절의 역사가 한눈에

[단독] 1956년 발간 논문작성법 문헌 발견

좌익 영웅 지젝, 표절 시비 휘말려

서울대는 도쿄대(東京大)를 이길 수 없다.

‘6단어 연쇄’ 표절 판정 기준에 대한 소고

참고문헌

Alexander, Harriet (2007a). Dean of music denies speech was plagiarised. Sydney Morning Herald, 3 October, p. 3.

Alexander, Harriet (2007b). Students cry double standards over dean's reports. Sydney Morning Herald, 4 October, p. 5.

Alexander, Harriet (2007c). Silence persists in halls of music. Sydney Morning Herald, 8 October, p. 17.

Alexander, Harriet (2007d). Music dean case now closed, says uni. Sydney Morning Herald, 20 December, p. 7.

Alexander, Harriet (2008a). Plagiarism tune plays again for music dean. Sydney Morning Herald, 9 April, p. 7.

Alexander, Harriet (2008b). War fund set up for accused dean. Sydney Morning Herald, 6 June, p. 9.

Alexander, Harriet (2008c). Second inquiry to look at uni's plagiarism case. Sydney Morning Herald, 7 August, p. 6.

Anderson, Judy (1998). Plagiarism, Copyright Violation and other Thefts of Intellectual Property: An Annotated Bibliography with a Lengthy Introduction. Jefferson, NC: McFarland.

Anonymous (1959). Plague on the plagiarist. Journal of the American Dental Association 58 (4), 99-100.

Anonymous (1990). Bad manners? The case of Helga Kuhse. Quadrant 34 (10), 65-69.

Baty, Phil (2002). Whistleblowers: plagiarism scandal returns to haunt v-c. Times Higher Education Supplement, 21 June.

Bedeian, Arthur G. (1996a). Improving the journal review process: the question of ghostwriting. American Psychologist 51 (11), 1189.

Bedeian, Arthur G. (1996b). Thoughts on the making and remaking of the management discipline. Journal of Management Inquiry 5 (4), 311-318.

Bowers, Neal (1997). Words for the Taking: The Hunt for a Plagiarist. New York: Norton.

Bretag, Tracey and Carapiet, Saadia (2007a). A preliminary study to identify the extent of self-plagiarism in Australian academic research. Plagiary: Cross-Disciplinary Studies in Plagiarism, Fabrication, and Falsification, 92-103.

Bretag, Tracey and Carapiet, Saadia (2007b). Self-plagiarism in Australian academic research: identifying a gap in codes of ethical conduct. 3rd Asia Pacific Conference on Educational Integrity: Creating a Culture of Integrity, Adelaide: University of South Australia, 6-7 December, pp. 38-45.

Fuegi, John (1994). The Life and Lies of Bertolt Brecht. London: HarperCollins.

Guilliatt, Richard (2008). Dean of discord. Weekend Australian Magazine, 31 May - 1 June, pp. 20-27.

Harris, Robert A. (2001). The Plagiarism Handbook: Strategies for Preventing, Detecting, and Dealing with Plagiarism. Los Angeles: Pyrczak Publishing.

Howard, Rebecca Moore (1999). Standing in the Shadow of Giants: Plagiarists, Authors, Collaborators. Stamford, CT: Ablex.

Ketchell, Misha (2002a). Uni head admits new copy charge. The Age (Melbourne), 9 July, p. 1.

Ketchell, Misha (2002b). Quiet rejoicing in Monash corridors. The Age (Melbourne), 13 July, p. 1.

Ketchell, Misha (2002c). Plagiarism accusations grow. The Age (Melbourne), 25 July, p. 2.

LaFollette, Marcel C. (1992). Stealing into Print: Fraud, Plagiarism, and Misconduct in Scientific Publishing. Berkeley, CA: University of California Press.

Leech, Graeme (1991). It's difficult tackling a plagiarist: academic's pyrrhic victory in long fight against US publisher. The Australian, 2 October, p. 15.

Lyon, Caroline, Barrett, Ruth, and Malcolm, James (2006). Plagiarism is easy, but also easy to detect. Plagiary: Cross-Disciplinary Studies in Plagiarism, Fabrication, and Falsification, 57-65.

Madden, James (2002a). Plagiarism returns to haunt VC. The Australian, 26 June, p. 31.

Madden, James (2002b). Plagiarism insider was 'silent'. The Australian, 3 July, p. 33.

Madden, James (2002c). Professor 'pressured to publish'. The Australian, 9 July, p. 5.

Madden, James (2002d). Closing the book on a career. The Australian, 13 July, pp. 1, 4.

Mallon, Thomas (1989). Stolen Words: Forays into the Origins and Ravages of Plagiarism. New York: Ticknor and Fields.

Mardling, Rosemary (2002). Robinson: a model for academics? The Age (Melbourne), 16 July, p. 10.

Martin, Brian (1984). Plagiarism and responsibility. Journal of Tertiary Educational Administration 6 (2), 183-190.

Martin, Brian (1986). Academic exploitation. In Brian Martin, C. M. Ann Baker, Clyde Manwell & Cedric Pugh, eds. Intellectual Suppression: Australian Case Histories, Analysis and Responses. Sydney: Angus & Robertson, 59-62.

Martin, Brian (1994). Plagiarism: a misplaced emphasis. Journal of Information Ethics 3 (2), 36-47.

Martin, Brian (2003). Illusions of whistleblower protection. UTS Law Review 5, 119-130.

Martin, Brian (2007). Justice Ignited: The Dynamics of Backfire. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Maslen, Geoff (2002). Ghosts from the past will forever haunt Robinson. Campus Review (Australia), 17-23 July, p. 2.

Moodie, Gavin (1993). Bureaucratic plagiarism. Campus Review (Australia), 25-31 March, 3 (10), 10, 19.

Moodie, Gavin (2006). Bureaucratic plagiarism. Plagiary: Cross-Disciplinary Studies in Plagiarism, Fabrication, and Falsification, 66-69.

Pine, Vanderlyn R. (1972). Review essay: Sociology of Death: An Analysis of Death Related Behavior by Glenn M. Vernon. Contemporary Sociology 1 (4), 299-305.

Russell, Jacob Hale (2007). A million little writers. 02138 Magazine, November/December, 78.

Saltmarsh, Sue (2004). Graduating tactics: theorizing plagiarism as consumptive practice. Journal of Further and Higher Education 28 (4), 445-454.

Scanlon, Patrick M. (2007). Song from myself: an anatomy of self-plagiarism. Plagiary: Cross-Disciplinary Studies in Plagiarism, Fabrication, and Falsification, 57-66.

Schlesinger, Robert (2008). White House Ghosts: Presidents and their Speechwriters. New York: Simon & Schuster.

Shaw, Eva (1991). Ghostwriting: How to Get into the Business. New York: Paragon House.

Spender, Dale (1989). The Writing or the Sex? Or Why You Don't Have to Read Women's Writing to Know It's No Good. New York: Pergamon.

Sutherland-Smith, Wendy (2008). Plagiarism, the Internet and Student Learning: Improving Academic Integrity. New York: Routledge.

Walker, Kim (2008). Letter. Weekend Australian Magazine, 14-15 June, p. 6.

Willey, Malcolm M. (1970). Review essay: An Introduction to Sociological Theory, by Margaret Wilson Vine. American Sociological Review 35 (3), 531-539.

Witton, Ron (1973). Academics and student supervision: apprenticeship or exploitation? Australian and New Zealand Journal of Sociology 9 (3), 71-73.

브라아언 마틴(Brian Martin)은 호주 올롱공대학교(University of Wollongong) 교수로, 비폭력, 알력, 과학적 논쟁, 민주주의, 정보이론 등 다양한 분야로 12권의 저서와 100개 이상의 논문을 썼다.

▶ 기사 내용의 엄정성을 기하기 위해 본 기사 내용 중에서 연구윤리와 관계된 전문적인 내용은 연구진실성검증센터 측이 직접 작성하였음을 밝힙니다. 기타 연구진실성검증과 관련한 문의와 상담은 연구진실성검증센터 이메일(center4integrity@gmail.com) 또는 전화(02-720-8828)로 연락주시기 바랍니다.

댓글 없음:

댓글 쓰기